Т. Селищева - Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному развитию

- Название:Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному развитию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Астерион»

- Год:2009

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94856-677-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Селищева - Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному развитию краткое содержание

Предназначена для научных работников, преподавателей экономических дисциплин высших учебных заведений, а также студентов и аспирантов, изучающих проблемы информационного общества, информационно-сетевой экономики и инновационного развития.

Монография опубликована при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда, проект № 10-02-00375а.

Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному развитию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Информационный фактор существенно модифицируют саму парадигму экономического роста, его характер и механизмы. Информация и возможности доступа к ней с середины 1990-х гг. превратились в мире в критический ресурс социально-экономической конкурентоспособности – подобно тому, как по мере развития мировой экономики ими становились земля, капитал, сырье, энергия, новые технологии.

Следует отметить, что впервые вопрос о влиянии ИКТ на экономический рост возник в США – стране-лидере по их внедрению. За последние 20 лет США пережили 2 бума информационных технологий: 1982–1985 гг. и 1992–2000 гг. Оба впоследствии сопровождались резким падением. Первый спад начался в 1986 г. и продолжался до 1991 г. В 1970–1980-е гг. ИКТ-отрасль в первую очередь волновал вопрос о том, действительно ли внедрение ИКТ-технологий существенно повышает производительность труда и можно ли считать подобное повышение производительности адекватным возвратом на инвестиции бизнеса в ИКТ. Во второй половине 1980-х гг., когда американский бизнес стал отставать в конкурентной борьбе от японского, проблема эффективности ИКТ встала с новой остротой. В США было сделано гораздо больше инвестиций в ИКТ, чем в Японии, и американцы имели технологическое преимущество в области ИКТ перед японцами, но в целом одна за другой отрасли американской экономики проигрывали своим японским конкурентам. Наиболее существенное отличие, по мнению американского экономиста Дэвида Мошеллы, состояло в том, что японцы инвестировали в ИКТ, связанные с автоматизацией производства, а не в делопроизводство и организацию бизнеса, как делали американцы. Это заставило усомниться американских предпринимателей в необходимости масштабных инвестиции в офисно – ориентированные информационные технологии и в 1986–1991 гг. объемы корпоративных инвестиций в ИКТ существенно снизились. Ряд лидеров компьютерной индустрии и ведущих инвесторов начали выражать сомнения в возможности выживания отрасли в долгосрочной перспективе. Скептицизм охватил американских экономистов. Дискуссии о низкой продуктивности, возврате инвестиций и будущем ИКТ-отрасли не прекращались до 1992–1994 гг., когда начался очередной подъем американской экономики, а деловое сообщество пришло к выводу, что японская угроза не так уж велика. Интерес к передовым технологиям возобновился, отрасль ИКТ вернула утраченное былое доверие [17] Мошелла Д. Бизнес – перспективы информационных технологий: как заказчик определяет контуры технологического роста / Пер. с англ. – М. 2004. – С. 107.

.

Что касается вопроса о способах измерения эффективности возврата инвестиций в ИКТ-технологии, то он так и остался неразрешенным как американскими экономистами, так и учеными других стран. Разговоры о нем прекратились до следующего спада в 2001–2002 гг. Предприниматели снова поверили в ИКТ, что выразилось в существенном приросте инвестиций.

Нужно отметить, что нет однозначного мнения среди ученых-экономистов о влиянии инвестиций в ИКТ-сектор на динамику экономики высокоразвитых стран в 1990-е гг. Многие специалисты по макроэкономике связывают увеличение темпов роста производительности в конце 1990-х гг. с инвестициями в ИКТ-технологии в первой половине 1990-х годов.

Относительно роли ИКТ в экономическом росте существуют порой совершенно противоположные мнения ученых разных стран. Здесь можно вычленить два пласта дискуссии: первый – касающийся экономик развитых стран, вступивших в информационную стадию в 1970-1980-х годах; второй – касающийся российской экономики.

В период перехода большинства развитых стран к информационной экономике стали интенсивно производиться инвестиции в ИКТ. Решения о вложении инвестиций в высокотехнологичные отрасли часто ориентировались только на бурный темп, с которым компании ИКТ-сектора захватывали долю рынка, но практически игнорировались неблагоприятные показатели рентабельности, на которые инвесторы обычно обращают пристальное внимание, когда имеют дело с компаниями «традиционной» экономики. Ученые-экономисты, энтузиасты «новой» экономики, стали доказывать, что перестали действовать ряд экономических законов. На основании длительного экономического подъема в США с 1992 по 2000 гг. стали делаться выводы, что в «новой» экономике перестала действовать цикличность развития. Однако кризис 2001–2002 гг. обрушил акции высокотехнологичных компаний, в итоге лопнул «мыльный пузырь» NASDAQ, начался очередной циклический кризис. Это произошло, несмотря на бурно протекавшую информатизацию экономик западных стран и вопреки мнению экономистов, что страны Запада вступили в управляемый экономический рост и не подвержены цикличности.

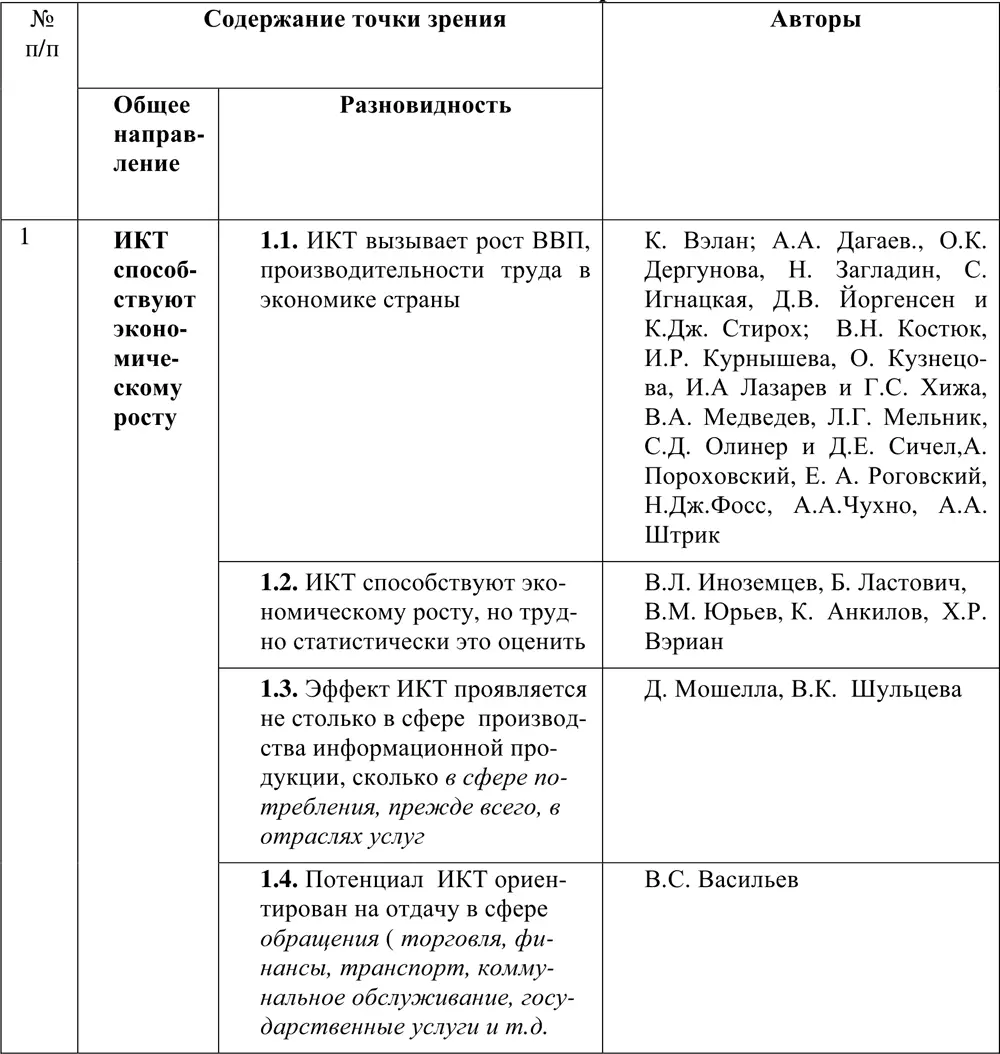

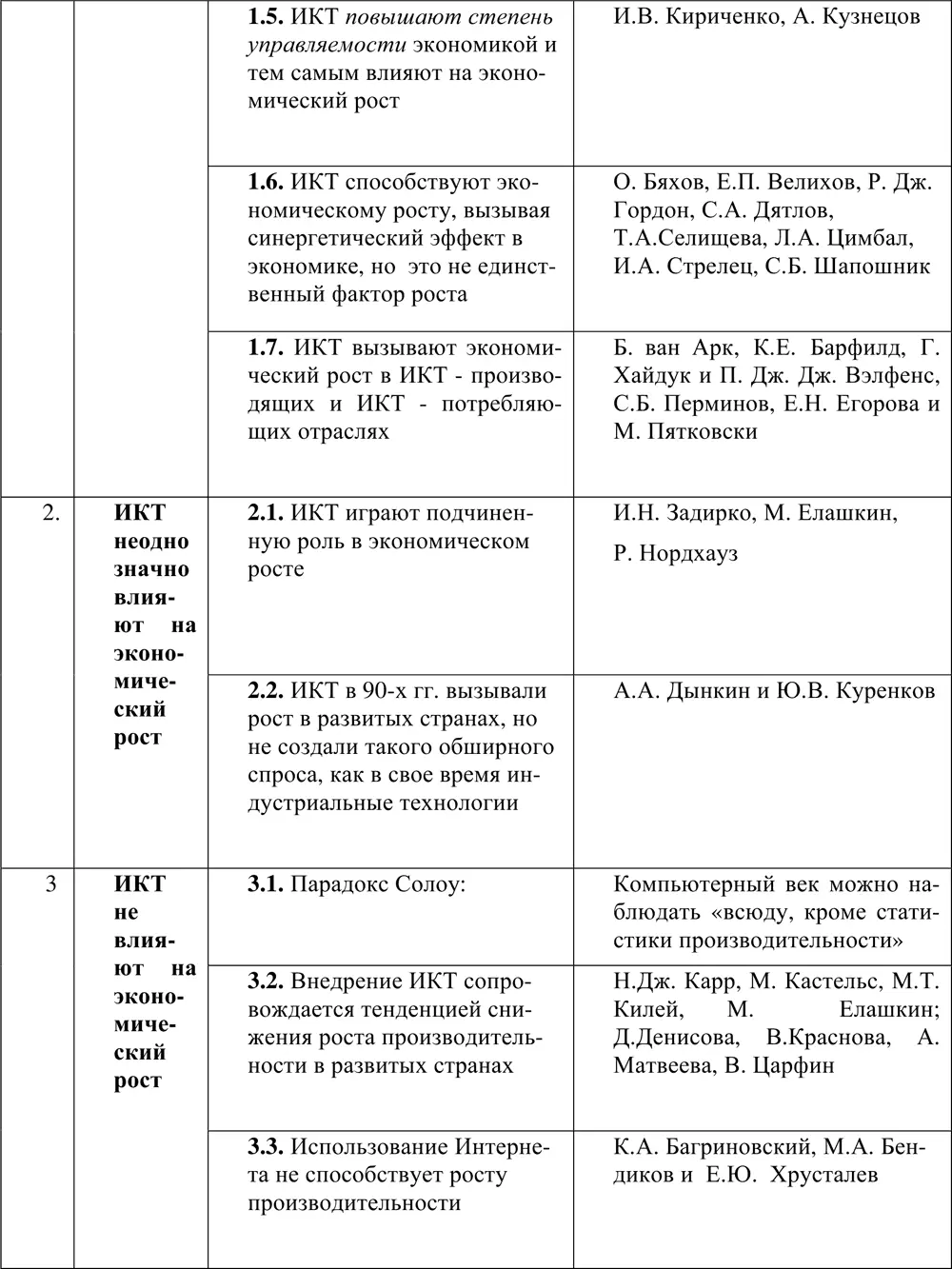

Ученые-экономисты, социологи, журналисты и практики информационной экономики стали дискутировать на тему, способствуют ли ИКТ экономическому росту (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Классификация основных точек зрения о влиянии ИКТ на экономический рост

Источник: составлено авторами

В дискуссии наметилось, по крайней мере, три ключевые направления по проблеме влияния ИКТ на экономический рост.

Первое направление: ИКТ способствуют экономическому росту. Среди ученых, отстаивающих это направление дискуссии, можно выделить, во-первых, тех, кот полагает, что ИКТ однозначно вызывает рост ВВП, производительности труда в национальной экономике. Свою точку зрения они обосновывают данными отечественной и зарубежной статистики, связанной с информатизацией экономики. Американский экономист Р. Дж. Гордон считает, что ускорение общей производительности в США в 1990-х годах было вызвано, главным образом, циклическим фактором, с одной стороны (затянувшийся подъем), и высокой общей производительностью в производстве информационных продуктов [18] Gordon R. J. Has the New Economy Rendered the Productivity Slowdown Obsolete? – Mimeo. 1999.

. Другие американские ученые: Д. В. Йоргенсен (Jorgensen) и К. Дж. Стирох [19] Jorgensen D. W., Stiroh K. J. Raising the Speed Limit: U. S. Economic Growth in the Information Age. – Brooking Papers on economic Activity. – 2000. – P. 125–235.

, C. Д. Олинер и Д. Е. Сичел [20] Oliner S. D., Sichel D. E. The Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is information Technology the Story? // Journal of Economic Perspectives. – 2000. – Vol. 14. – P. 3–22.

, К. Вэлан [21] Whelan K. Computers, Obsolescence and Productivity. – Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series. – 2000. – № 6; Whelan K. A Guide to the Use of Chain-Aggregated NIPA Data. – Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series. – 2000. – № 35.

и Совет экономического развития США (2000, 2001) [22] Council of Economic Advisors. Economic Report of the President. – Wash. – 2000: 2001.

доказывают, что производство информационных продуктов, и распространение информационных технологий значительно повлияли на рост общей производительности в 1990-х гг. Они доказывают свою точку зрения эмпирическими данными. Например, уже в конце XX в. вклад ИКТ в экономический рост оценивался мировой статистикой в 20 %. Ожидается, что в первой четверти XXI в. этот показатель достигнет 40 %. Однако, по мнению российского аналитика IKS-Консалтинга К. Анкилова, эту оценку можно считать заниженной, поскольку она отражает объемы производства и услуг собственно ИКТ-сектора [23] Анкилов К. ИКТ-статистика’ 2005 // Информ Курьер Связь. – 2005. – № 12. – С. 36.

.

Интервал:

Закладка: