Николай Петров - Чур, Авось и Золотой телец – три источника и три составные части наших реформ

- Название:Чур, Авось и Золотой телец – три источника и три составные части наших реформ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Петров - Чур, Авось и Золотой телец – три источника и три составные части наших реформ краткое содержание

Чур, Авось и Золотой телец – три источника и три составные части наших реформ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для настоящего бизнеса, заинтересованного в развитии, такая схема подчинения монополиям, тем более иностранным, связанным обязательствами с ограниченным кругом импортёров-оптовиков – это ненормально. Поэтому многие начинают своё дело от безысходности, а потом закрывают от бесполезности для себя. А значит и для государства.

В сборнике «Реформы: за чей счёт банкет?» я коснулся разных аспектов нашей экономической жизни. Предполагал, что многие вопросы поднял для осмысления и больше не буду волновать привилегированный ныне класс чиновников (впрочем, давно известно, что сытый голодного не разумеет), но жизнь есть жизнь, и новые заявления «радетелей» за интересы народа, совершенно неадекватно оценивающих ситуацию в стране, регионе или отдельно взятом аварийном доме, подкреплённые такой же статистикой, опять вызвали жгучее желание высказаться, и я снова сажусь за компьютер, чтобы достучаться до истины.

Сразу всплывает вопрос с картины Н.Ге «Что есть истина?».

В её поисках постараемся опираться только на факты. Или на расчёты на их основе. А факты таковы:

В 65 регионах мужское население не доживает до 60 лет, следовательно, не получает зарабо́танную пенсию вообще. Однако это не остановило пенсионную реформу. Реформа заключается всего лишь в невыплате заработанных денег. При этом удержание их в фонде проблему пополнения фонда никак не решает – экономится слишком незначительная сумма. Об этом более подробно я писал в статье «Пенсионная реформа: о чём умалчивают чиновники» (см. сборник «Реформы: за чей счёт банкет?»). По моим грубым подсчётам получалось, что максимум сэкономленных средств будет около 93 млрд. рублей. Экономист Масленников оценил эффект экономии за прошлый 2019 год совсем в мизерную сумму – 21,5 млрд. рублей (сумма получилась меньше, учитывая поэтапность реформы) – 0,79% от дефицита на выплату пенсий – очевидный аргумент в пользу бесполезности этой реформы.

Численность реально занятых в экономике – почти государственная тайна, потому что точно никто этого не знает. Открываем статистику и видим, что населения в работоспособном возрасте около 88 млн. человек, рабочих мест почти вдвое меньше, а рабочих рук почему-то не хватает. Я об этом писал в статье «Кому мешает жить призрак?». Поэтому приглашаются иностранные рабочие. Приглашают миллион, а их в каждом городе чуть не по миллиону, а то и больше. В предыдущих статьях я приводил данные Росстата на январь 2016 г. по среднесписочному составу – 41,6 млн. человек, т.е. тех работников, которые получали зарплату по ведомости. Вот только забыли уточнить: в списке только соотечественники или иностранцы тоже? В последующие годы эта цифра статистикой уже не даётся. Это значит, что она наводит на грустные размышления. Теперь публикуются данные выборочных обследований:

Но что это за статистика, если не даётся число обследованных. Вот где точно может пригодиться цифровизация – в учете занятых (они на каждом предприятии перечислены в ведомости на зарплату, которая проходит через банковскую систему и, следовательно, легко поддаётся учёту) и уровне зарплаты. Если этого учёта нет, значит, он не отвечает интересам политики трудовой занятости. Нам преподносят сведения, рассчитанные на выборочном обследовании (вместо того, чтобы взять эти сведения из конкретных документов) и выдают абстракции за настоящее искусство учёта. Не всех эти «художества» устраивают. Недаром дети, рассматривая в художественной галерее абстрактную картину говорят: так и я могу… Откуда нам знать, насколько репрезентативна эта статистика? Полагаться на грамотность и добросовестную ответственность учётчиков? Но ведь тогда правильно было бы в Примечании к таблице добавить число опрошенных в крупных городах, мелких и моногородах, в посёлках и деревнях. Во всех федеральных округах. Если опросили 100 тысяч человек, или даже миллион – это ни о чём. Тем более, если опрос проводили у ворот работающего предприятия, записав лишь 5 случайных неработающих прохожих. Т.е. она не должна искажать структуру исследуемого объекта. А как можно знать наверняка структуру трудовых ресурсов, не зная точно, какой процент занимают безработные, какой процент реально занимают иностранные рабочие. Если в части безработных берётся доля, официально зарегистрированная в Центрах занятости, а гастарбайтеров – по числу официально выданных разрешений, то всем ясно, что это намеренное искажение реальной картины. Сомневаюсь, что при обследовании обходили моногорода, деревни и сёла, вымирающие из-за отсутствия работы. Считается, что число опрошенных не имеет значения. В результате обследования получилось, что из числа Х лишь 5,2 тысячи – безработные. Т.е. на всю страну пустяшная цифра – 3–4 млн. человек. Да и тех становится всё меньше – почти всеобщая занятость, как при социализме, когда были сотни тысяч крупных производственных предприятий, а безработных (но не бедных) больше всего было в Грузии. И их знали. Сейчас власти не знают ничего, потому что нет никакого точного учёта. Подтверждением тому, например, являются следующие доступные нам сведения:

Налицо снижение численности безработных – удобная статистика. При этом в 2015 г. Роструд «ошибся», пользуясь методикой МОТ, в 4,3 раза (4264/1001), а в 2017 г. – в 5,1 раза (3967/776). Это означает только одно: всё реже люди регистрируются (или их регистрируют) в качестве безработных, т.к. пособия по безработице не гарантируют прожиточный минимум. И всё реже попадают в опросный лист. В Законе «О занятости населения в РФ» № 1032–1 от 19.04.1991 в редакции от 02.12.2019 в статье 31, п.4 сказано: «Период выплаты пособия по безработице не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев…». При этом надо 2 раза в месяц отмечаться. Отсюда делаем вывод: государство установило максимум трудностей, чтобы воспрепятствовать людям в регистрации в качестве безработных, и чтоб они шли зарабатывать любые копейки, если удастся устроиться самим. Через Центры занятости очень незначительное число относительно «неработающего» населения людей получили работу. Отсюда эффективность работы этих Центров не может быть оценена высоко.

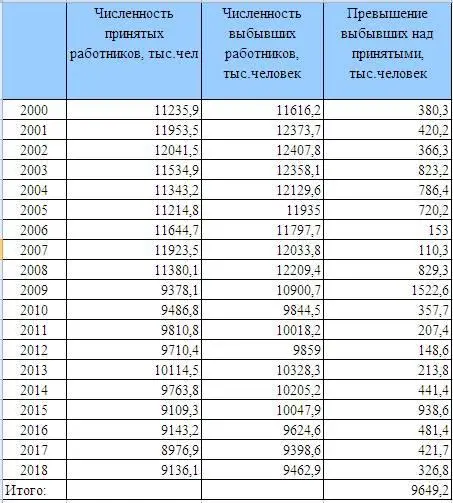

Об этом же говорит и другая статистика Росстата:

Как видим, число выбывших всё время превышало число принятых на работу. Таким образом, можно утверждать, что за 18 лет число рабочих мест сократилось ещё на 9649,2 тысячи. Если к ним прибавить более 9,094 млн. официально зарегистрированных безработных в 1999 г., мы получим число тех, кто никак не вписывается в статистику занятых и безработных. А нам сообщают, что за последние 15 лет было создано 6 млн. новых рабочих мест. Это значит, в первой колонке таблицы итоговая цифра должна была стать больше, а в третьей колонке меньше на 6 млн. Правда, есть и такой вариант: действительно было создано 6 млн. рабочих мест. Только они как открылись, так и закрылись. Или другая версия: рабочие места созданы, но отданы преимущественно иностранным специалистом, а наши специалисты подались на заработки за границу. В любом случае статистика, как её не приукрашивай, свидетельствует: сокращение числа рабочих мест налицо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: