Георгий Наумов - Адаптируйся или умирай! 21 атрибут адаптивной организации. Путеводитель по лучшим практикам успешных и жизнеспособных компаний

- Название:Адаптируйся или умирай! 21 атрибут адаптивной организации. Путеводитель по лучшим практикам успешных и жизнеспособных компаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Наумов - Адаптируйся или умирай! 21 атрибут адаптивной организации. Путеводитель по лучшим практикам успешных и жизнеспособных компаний краткое содержание

Адаптируйся или умирай! 21 атрибут адаптивной организации. Путеводитель по лучшим практикам успешных и жизнеспособных компаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В менеджменте способность отличать динамические взаимодействия от линейных, осуществляемых в логике причинно-следственных связей, является показателем уровня зрелости управленца и напрямую связано с наличием у него системного мышления.

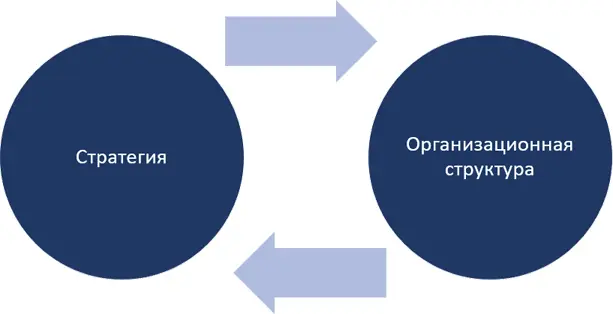

Возьмем, к примеру, очень частый вопрос: что первично – стратегия или организационная структура?

Студент-отличник факультета менеджмента или молодой слушатель программы MBA как правило без капли сомнения ответит: конечно же стратегия первична, а организационная структура уже трансформируется для успешной поддержки реализации стратегии.

Прав ли он? На первый взгляд – вроде да. Но давайте задумаемся: а сама стратегия разве не зависит от того, в каком организационном контексте она рождается?

Я постоянно наблюдаю в своей практике то, что стратегии компаний очень сильно зависят от их организационных структур. Сложившаяся структура и логика взаимодействий существенно определяет характер размышлений участников разработки стратегии. И даже самый талантливый модератор способен устранить данный организационный контекст лишь частично, поскольку разработка стратегии – это не только рациональный и рыночно-ориентированный, но и социально-политический процесс в организации.

В итоге, хотя структура и выстраивается под стратегию, но, с другой стороны, стратегия сильно зависит от существующей структуры. В результате получается, что стратегия и организационная структура находятся в ситуации динамического взаимодействия – здесь нет первичного и вторичного, они способны изменять друг друга.

Принцип 4

В сложных системах возникает эффект самоорганизации

Понятие самоорганизации вошло в обиход с подачи специалистов по кибернетике и прочно закрепилось с возникновением интереса к механизмам развития сложных систем.

Согласно формальному определению, самоорганизация – упорядочение в системе элементов одного уровня за счёт внутренних факторов, без специфического внешнего воздействия.

Когда говорят о самоорганизации на практике, речь идет о том, что системы любого характера – биологического, социального, экономического, политического и пр. – обеспечивают свой рост и устойчивость посредством внутренней гармонизации взаимодействий элементов и перестройки внутренних связей при необходимости. Целью перестройки внутренних связей является сохранение устойчивости (не путайте с равновесием) и жизнеспособности системы.

Природу самоорганизации мы более подробно обсудим в следующей главе, посвященной особенностям живых систем и природе их адаптивности, а также в последующих главах, поскольку именно самоорганизация является базисом для обеспечения адаптивности.

Пока же мы подытожим основные понятия и принципы теории систем:

• Система – совокупность взаимодействующих элементов, обладающая свойством целостности;

• Каждая система обладает свойствами, которые не присущи ни одному из его элементов;

• Каждый элемент системы обладает свойствами, которые он теряет, будучи отделенным от системы;

• Изменение любого из элементов системы отражается на состоянии других элементов системы;

• В сложных системах возникает эффект самоорганизации.

Глава 2. Живые системы

Что дает сложным системам возможность приспосабливаться к различным изменениям окружающей среды? Почему одни системы способны перестраиваться при изменениях во внешней среде, а другие нет? Иными словами, что делает системы адаптивными? Что необходимо для того, чтобы система была адаптивной?

Вопросы эти не просты и, вероятно, на них можно дать только целый ряд взаимосвязанных ответов.

Во-первых, чтобы система могла самостоятельно меняться, не сваливаясь в хаос и не разрушаясь, она должна быть самоорганизующейся. И феномен самоорганизации, присущий как живым, так и неживым – физико-химическим и кибернетическим – системам, является необходимым условием для возникновения адаптивности. Необходимым, но не достаточным: не каждая система, в которой возникает самоорганизация, может называться адаптивной.

Поэтому обсуждение условий для возникновения адаптивности в системах необходимо начать с того, что же такое самоорганизация. И далее уже задаться вопросом о том, при каких условиях у самоорганизующихся систем возникает свойство адаптивности.

Впервые о самоорганизации заговорили специалисты по кибернетике и сам термин пришел именно от них. В кибернетических системах возникновение самоорганизации можно наблюдать в результате задания ограниченного набора простых правил взаимодействия элементов.

Одна из первых и наиболее известных демонстраций возникновения самоорганизации при задании одного лишь простого правила взаимодействия появилась в кибернетике в 50-е годы.

Суть эксперимента заключалась в следующем: была собрана поверхность, состоящая из большого числа маленьких лампочек с логическими переключателями, и задано простое правило: каждая лампочка может находиться в положение «включено» только если определенное количество смежных с ней лампочек в данный момент горят, а в противном случае лампочка должна выключаться.

В начальный момент эксперимента некая доля лампочек в случайном порядке включалась экспериментаторами. После этого лампочки в соответствии с заданным правилом начинали загораться или гаснуть, что приводило к беспорядочной смене картинки.

Но далее, после короткого периода хаотичного мерцания, возникали упорядоченные состояния: по сети лампочек проходили волны или же наблюдались повторяющиеся картинки. Таким образом на месте изначального хаоса возникал порядок – и все это в результате задания одного-единственного правила взаимодействия.

Другой пример возникновения самоорганизации при задании небольшого количества правил взаимодействия был реализован армией США при проведении съемок местности на Ближнем Востоке. Первоначально для осуществления съемок пытались запускать группу дронов, каждый из которых двигался по своему заданному маршруту, но при этом столкнулись с проблемой: если часть дронов сбивали, то на карте съемки оставались белые пятна.

Решить данную проблему удалось после того, как вместо заданных траекторий движения для дронов установили 2 простых правила:

• Лететь и снимать ближайшую еще не снятую область (информация о том, какие области засняты, а какие нет получалась каждым дроном в режиме реального времени);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: