Владимир Назаров - Актуальные проблемы пенсионной реформы

- Название:Актуальные проблемы пенсионной реформы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-0632-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Назаров - Актуальные проблемы пенсионной реформы краткое содержание

Книга может быть полезна для специалистов в области экономической политики, работников федеральных органов власти, широкого круга читателей, интересующихся вопросами пенсионного обеспечения.

Актуальные проблемы пенсионной реформы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основные участники пенсионной системы представлены населением (работники – застрахованные и пенсионеры), работодателями и индивидуальными предпринимателями (страховщики),

Пенсионным фондом России (ПФР – страховщик в рамках обязательного пенсионного страхования), негосударственными пенсионными фондами (НПФ – страховщики с 2004 г.) и государством.

Законодательство закрепило разделение уровней пенсионной системы по источникам финансирования. Первый уровень – базовые части трудовых пенсий и пенсии в рамках государственного пенсионного обеспечения – финансируются федеральным бюджетом за счет единого социального налога (ЕСН), взимаемого с фонда заработной платы, и других (общих) налогов. Выделение в реформе 2002 г. государственного пенсионного обеспечения, источником финансирования которого выступают только средства федерального бюджета (общие налоги), в качестве отдельного элемента пенсионной системы стало важным шагом вперед. Кроме того, в законе была четко закреплена ответственность федерального бюджета по финансированию нестраховых периодов, включаемых в общую продолжительность страхового стажа при расчете величины трудовой пенсии. Источником финансирования пенсий второго уровня выступают обязательные отчисления работодателей с фонда оплаты труда работников, направляемые на страховую и накопительную части трудовой пенсии, фиксированные платежи индивидуальных предпринимателей и дополнительные обязательные отчисления в профессиональные пенсионные системы в случае их создания. Отчисления на страховую (и накопительную) части пенсии дифференцированы по трем основаниям: сектору занятости (сельскохозяйственный и все остальные), величине годового фонда заработной платы работника и его возраста. Чем старше работник, тем большая доля его отчислений направляется на финансирование страховой части пенсии. Сами работники из своих доходов (заработная плата и пр.), согласно пенсионной реформе 2002 г., не платили обязательных страховых взносов в пенсионную систему. Пенсии третьего уровня формируются за счет добровольных отчислений граждан и работодателей в НПФ.

Для того чтобы оценить результаты пенсионной реформы, необходимо прежде всего, выявить цели, которые преследовало или могло преследовать правительство при проведении реформы. Основной целью реформы, скорее всего, было повышение жизненного уровня нынешнего поколения пенсионеров. Учитывая значительное обесценение пенсии в реальном выражении за 1990-е гг., а также периодически возникавшую во второй половине 1990-х гг. задолженность ПФР по выплате пенсий, речь шла, очевидно, о повышении размеров пенсии и обеспечении сбалансированности пенсионной системы. Кроме того, в ответ на недовольство населения низкой дифференциацией пенсий, совсем не отражавшей трудовые заслуги пенсионеров, подчеркивалось, что реформа должна исправить это положение и усилить страховые и/или накопительные принципы, т. е. обеспечить связь между уплаченными в систему взносами и будущей пенсией. Также планировалось, что параллельно с совершенствованием обязательной пенсионной системы развитие получат дополнительные пенсии, что позволит вовлечь сбережения населения в инвестиционный процесс. Развитие пенсионных накоплений, обязательных или добровольных, должно было привести к притоку длинных денег в экономику, легализации трудовых доходов, а введение индивидуальных счетов для формирования страховой и накопительной частей – обеспечить прозрачность пенсионной системы. Наконец, предполагалось, что система с индивидуальными накопительными счетами политически более независима от решений по распределению бюджетных средств и политико-экономических циклов в бюджетной политике, чем традиционная распределительная система, основанная на принципе солидарности поколений.

В полной мере трудно судить об успехе или неудаче всей пенсионной реформы по первым годам ее реализации. Тем не менее есть сфера, в которой последствия изменения пенсионного законодательства видны почти незамедлительно. Это, безусловно, изменение текущих размеров пенсий.

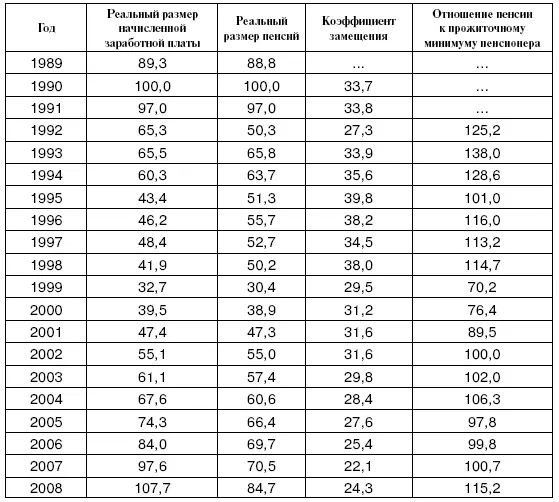

Абсолютные и относительные показатели среднего размера пенсий в разрезе различных категорий получателей, которые во многом являются критериальными для оценки эффективности системы, представлены в табл. 1. Если взять за точку отсчета 1990 г. как год максимального размера пенсионного обеспечения и год, в котором был принят первый российский закон о пенсионном обеспечении, то наихудшим для пенсионеров оказался 1999 г., когда средняя пенсия в реальном выражении составляла менее трети от исходного уровня. Однако уже первый год пенсионной реформы позволил вернуться к показателям середины 1990-х гг. (но без задержек с выплатами пенсий), а к 2007 г. средняя пенсия в реальном выражении немного превысила 70 % уровня 1990 г. Сохранение темпов роста реального размера пенсии на уровне 4–6 % в год позволит достичь показателей 1990 г. к 2013–2016 гг.

Таблица 1

Динамика реального размера начисленной заработной платы, назначенной пенсии, отношения средней пенсии к средней заработной плате (ставка замещения) и к прожиточному минимуму пенсионера, % [1] При расчете динамики реального размера начисленной заработной платы и реального размера пенсий 1990 г. был принят за 100 %.

Источник: Росстат, расчеты автора.

После глубокого падения в 1999 г., когда средний размер пенсии снизился до критической черты и составлял всего 70 % прожиточного минимума пенсионера (ПМП), к 2002 г. средний размер пенсии удалось сравнять с ПМП. Несмотря на то что рост покупательной способности пенсий продолжился и после начала пенсионной реформы, его темпы замедлились. В результате даже спустя девять лет после 1998 г. это соотношение так и не вернулось к докризисному уровню.

На протяжении всех лет реализации реформы средний размер пенсии варьирует вокруг величины ПМП. Учитывая то, что пенсии слабо дифференцированы, это означает, что многие пенсионеры, хотя и не попадают в категорию бедных (по официальной методологии Росстата), но и обеспеченными названы быть не могут. При этом дополнительная поддержка пожилого населения за счет социальных льгот, субсидий, бесплатного доступа к ряду общественных благ во многом нивелируется более высокими рисками уязвимости в доступе к медицинским и социальным услугам по уходу в старших возрастах.

Другим ключевым параметром пенсионной системы выступает коэффициент замещения, рассчитываемый как соотношение среднего размера пенсии и средней заработной платы в экономике. В СССР и всю первую половину 1990-х гг. это соотношение варьировало в пределах 30–35 %. Накануне кризиса 1998 г. коэффициент замещения достигал почти 40 %, затем последовало его резкое снижение – почти на 10 %, далее постепенное повышение, но с 2002 г., то есть с начала реформы, его динамика приобрела устойчиво отрицательный характер и к 2006 г. опустилась ниже уровня 1992 г. Иными словами, темпы роста реального размера пенсии в течение прошедших шести лет отставали от темпов роста реальной заработной платы, что вызывало беспокойство политической элиты и отчасти населения и экспертов. Именно это беспокойство стало основной причиной реформы 2010 г., о которой будет подробнее написано ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: