Константин Оксинойд - Управление социальным развитием организации: учебное пособие

- Название:Управление социальным развитием организации: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0031-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Оксинойд - Управление социальным развитием организации: учебное пособие краткое содержание

В пособии в соответствии с действующей учебной программой рассматриваются вопросы теории и практики управления социальным развитием организаций деловой сферы. Освещаются исторические предпосылки возникновения, эволюция и современное содержание функции управления социальной сферой предприятий в России и за рубежом.

Предназначено студентам, обучающимся по специальности «Управление персоналом», а также преподавателям, читающим соответствующий курс, аспирантам и специалистам, работающим в области организации управления социальными процессами на корпоративном уровне.

Управление социальным развитием организации: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Попытки нового руководства страны во главе с М. Горбачевым воплотить концепцию «человеческого фактора» в практику управления, как известно, не удались. Они не могли дать положительного результата, поскольку не изменились общие принципы административно-командного управления экономикой и государственного устройства , сложившиеся в годы индустриализации и коллективизации, опиравшиеся на господство партийной бюрократии. Эти принципы не только исключали частную собственность и свободу предпринимательства, методы рыночного регулирования, но и в целом препятствовали развитию общества, подавляя любую личную инициативу в сфере экономики и управления, если она противоречила «линии партии».

Происшедшие в начале 90-х годов радикальные перемены в политической и социально-экономической жизни общества были обусловлены отсутствием у советской системы потенциала социального развития, с одной стороны, и фактическим отсутствием субъекта управления, представляющего общественный интерес – с другой . Процессы усиления социальной дезорганизации, начавшиеся в экономике с накопления огромного внешнего долга и утраты валютных резервов, а в политике с ликвидации союзного договора, продолжились в разрывах производственных связей, небывалом спаде производства, криминальной приватизации. Новое государство было чрезвычайно слабо, поскольку люди, пришедшие во власть, заботились в первую очередь о своих корыстных интересах. Участие в управлении государством стало прямо или косвенно инструментом личного обогащения за счет присвоения огромной государственной собственности, созданной предыдущими поколениями ценой невероятных жертв и лишений, утраты здоровья и жизни многими миллионами людей.

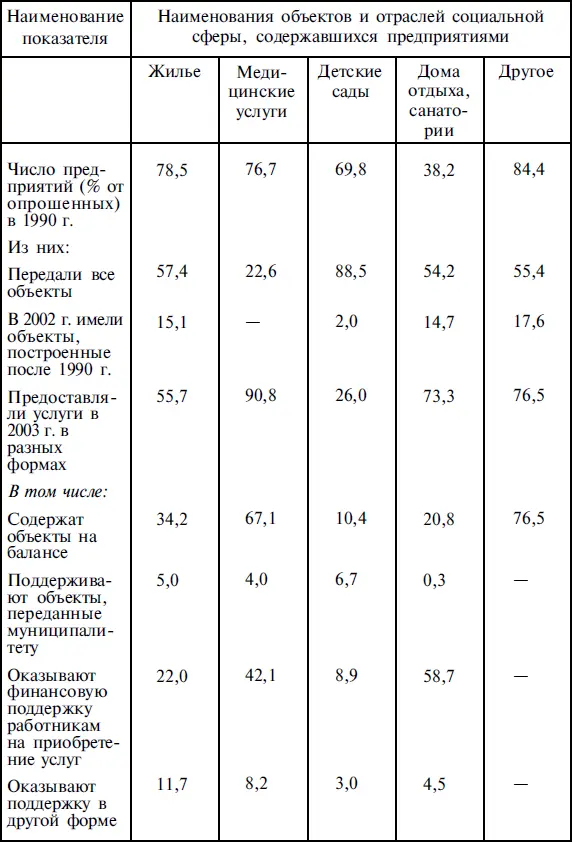

В течение десятилетия 90-х годов социальная политика новой власти заключалась во все возрастающем уходе государства из социальной сферы. Согласно либеральным рецептам предприятиям было рекомендовано как можно быстрей избавляться от объектов социальной инфраструктуры, продав их или передав на баланс муниципалитетам. И это, несмотря на то что муниципалитеты, оставшиеся в результате тех реформ без источников финансирования объектов социальной сферы, сплошь и рядом не имели средств для их содержания в порядке и эксплуатации. Следование либеральным рецептам приводило, как правило, к выходу из строя и обветшанию объектов социальной инфраструктуры: коммунальных отопительных и энергетических систем, жилищного фонда, канализации и водопровода, объектов здравоохранения, массовой ликвидации дошкольных детских учреждений, разрушению спортивных и культурных объектов. В этом отношении показательны результаты проекта «Инфраструктура и социальная сфера российских предприятий», выполненного ЦЭФИР в 2003 г. (Лазарева О.В. Социальная сфера российских предприятий: что изменилось за годы реформ? // ГУ ВШЭ. М., 2004). Выполненный в ходе осуществления данного проекта опрос руководителей социальной сферой 404 предприятий позволил получить следующие данные, отражающие динамику сокращения состава и объема социальных услуг, предоставляемых предприятиями своим работникам (табл. 4).

Таблица 4

Авторы проекта делают вывод, что предприятия в России «по-прежнему играют активную роль в предоставлении социальных услуг в области инфраструктуры… некоторые предприятия, по-видимому, рассматривают предоставление таких услуг как инструмент привлечения и удержания рабочей силы… для укрепления своих позиций на местном рынке труда». На некоторых предприятиях «социальные услуги… являются важной формой оплаты труда». В целом же, констатируется в представленном докладе, «для большинства предприятий социальная сфера в том виде, в каком она сохранилась с советских времен, по-видимому, является скорее обузой».

К сожалению, отказ большинства предприятий от содержания объектов социальной сферы пока не компенсируется адекватным увеличением бюджетный расходов на данные цели. Средств на поддержание в нормальном состоянии объектов социальной инфраструктуры, не говоря об их развитии, в большинстве городов и населенных пунктов страны у нашего «социального государства» хронически недостает. Общий социальный итог этих новаций известен и закономерен: повсеместное ухудшение качества жизни основной массы населения. Оно проявляется в таких дезорганизационных социальные процессах, как рост заболеваемости и смертности, преступности (особенно детской), социального сиротства, беспризорности, алкоголизма, наркомании, снижении рождаемости и в итоге неуклонном сокращении численности населения страны (примерно на 800 тыс. чел. в год).

Таким образом, усилия предприятий по развитию социальной сферы не только остаются, но оказываются востребованными как никогда ранее. Было бы неправильно в сложившейся критической обстановке в данной сфере и в свете задач, связанных с реализацией федеральных социальных программ, отказываться от накопленного здесь в предшествующие реформам годы положительного практического и методического опыта.

Вопросы и задания

1. В чем состоят особенности отечественного опыта управления социальными процессами?

2. Покажите на примере отечественного опыта обусловленность управления социальными процессами национальными культурно-историческими факторами и зарубежным влиянием.

3. Как взаимосвязаны социальные процессы на макро– и микроуровнях?

4. Каковы основные этапы в подходах к решению социальных задач в организациях.

5. Почему Советскую Россию можно назвать социальным государством?

6. Чем можно объяснить постепенный отказ от централизованного управления социальной сферой и увеличение самостоятельности предприятий в решении их экономических и социальных задач?

7. С чем было связано развитие социального планирования на предприятиях и в организациях?

8. В чем проявлялось влияние идеологии на практику социального управления в советское время?

9. В чем состояли социальные идеи и какова была практика социального управления периода «перестройки» (вторая половина 80-х годов)?

10. Как отразились перемены в политической и социально-экономической организации общества 90-х годов на качестве жизни населения?

11. Как изменилась социальная сфера предприятий в результате их приватизации и проведения реформ 90-х годов?

Раздел 6. Зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне организаций

Особенности подходов к управлению социальными процессами за рубежом – речь идет прежде всего о промышленно развитых странах Запада – определяются общественно-политическим устройством, для которого характерна реальная демократия, заключающаяся в активной социальной позиции и участии наемных работников и широких слоев всего населения в выработке и осуществлении социальной политики, отвечающей их интересам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: