Елена Макота - Максимальный результат, или Как воспитать ответственных и инициативных сотрудников

- Название:Максимальный результат, или Как воспитать ответственных и инициативных сотрудников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Грифон»70ebce5e-770c-11e5-9f97-00259059d1c2

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98862-179-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Макота - Максимальный результат, или Как воспитать ответственных и инициативных сотрудников краткое содержание

Елена Михайловна Макота – эксперт в сфере управления бизнесом, бизнес-тренер и коуч-консультант, автор книги «Игра стоит свеч. Как измерить эффективность бизнес-тренинга?»

Как превратить обычного сотрудника в инициативного и ответственного профессионала? Что должен делать руководитель, чтобы навсегда избавить работников от инертности и пассивности? Как отладить бизнес-процессы, чтобы повысить эффективность работы персонала?

В данной книге автор, основываясь на собственном опыте и наиболее эффективных методиках повышения эффективности рабочего процесса, дает практические рекомендации собственникам и руководителям бизнеса.

Книга «Максимальный результат, или как воспитать ответственных инициативных сотрудников» станет верным помощником топ-менеджеров, директоров компаний различного масштаба, а так же владельцев бизнеса, которые стремятся повысить эффективность и прибыльность его работы.

Максимальный результат, или Как воспитать ответственных и инициативных сотрудников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для наилучшего использования «дойных коров» в инвестиционной политике компании нужно выстроить грамотную систему управления продуктами – особенно это касается сферы маркетинга. Конкуренция в отраслях с низкими темпами роста высока, а это означает, что для успешной деятельности нужно постоянно прилагать усилия для поддержания имеющейся доли рынка и поиска новых ниш.

Товар-«собака» – это продукт, находящийся в самом непривлекательном положении: с низкой долей рынка и не имеющий перспектив роста (т. к. часто располагаются в непривлекательных отраслях – например, с большой конкуренцией). Чистых денежных потоков – минимум, часто это убытки.

При отсутствии каких-либо особенных обстоятельств (например, если «собака» дополняет «звезду») от таких товаров нужно избавляться. Однако в ряде случаев компании все же сохраняют такие бизнес-единицы. Это случается, если продукт находится на рынке, где нет резких колебаний спроса, имеются сформировавшиеся предпочтения потребителей. Яркий пример – рынок бритвенных лезвий: продукция будет конкурентоспособна, даже если будет занимать его минимальную долю.

Итак, желаемая последовательность развития товаров выглядит следующим образом:

1. «Проблема»;

2. «Звезда»;

3. «Дойная корова»;

4. (если неизбежно) «Собака».

Чтобы реализовать такую последовательность, необходимо грамотно формировать портфель продуктов, отказываясь от неперспективных бизнес-единиц. В качестве идеального можно рассматривать портфель, который состоит из 2–3 товаров-«коров», 1–2 «звезд», нескольких «проблем» (на перспективу) и, может быть, минимального числа «собак».

Типичный перекос в несбалансированном портфеле – множество «собак», несколько «проблем» и минимум «коров». При этом в нем нет ни одной «звезды», а ведь именно эта категория должна приходить на смену «собакам» в будущем.

Большое число «собак» означает опасность падения спроса на товары фирмы уже в ближайшем будущем – даже если с точки зрения прибылей все неплохо. Большое количество новых товаров также может привести к финансовым трудностям: рынок может не принять их.

В грамотно сформированном портфеле товаров могут быть реализованы следующие направления развития (так называемые «траектории»):

✓«траектория новатора». Компания инвестирует деньги, полученные от продажи «коров», в научно-исследовательский аспект производства и выходит на рынок с принципиально новым товаром. В перспективе он занимает место «звезды».

✓«траектория последователя». Средства от продажи «коров» вкладываются в товар-«проблему», который находится в сегменте с четко определенным лидером. В результате, реализуется агрессивная стратегия наращивания своей доли рынка. Со временем, «проблема» занимает место «звезды».

✓«траектория неудачи». Недофинансирование «звезды» приводит к тому, что она теряет лидерство и занимает позицию «проблемы».

✓«траектория перманентной посредственности». «Проблема» терпит неудачу в попытке увеличить долю рынка и превращается в товар-«собаку».

В матрице БКГ корпорация представлена как ряд подразделений, которые независимы друг от друга в производственно-сбытовом плане (товары). При этом суть портфельного анализа заключается в выборе – у каких подразделений взять ресурсы (из прибылей «дойной коровы») и кому их отдать («звезде» или «проблеме»). Обратите внимание, что эти стратегии реализуются настолько, насколько оправдываются в реальности гипотезы, на которых они основываются.

Таблица 1. «Рекомендации матрицы БКГ»

Итак, на основании данных из матрицы БКГ, мы можем сделать следующие выводы:

1. Сформулировать возможную стратегию развития товаров компании;

2. Узнать, каковы их потребности в финансовых ресурсах и оценить, насколько они рентабельны на данный момент и в будущем;

3. Оценить сбалансированность портфеля бизнес-единиц.

7. Бенчмаркинг – следующий аналитический инструмент, при помощи которого можно определить положение фирмы на рынке. «Benchmark» в переводе с английского – отметка на специальном столбе, указывающем высоту над уровнем моря. Соответственно, бенчмаркинг – это сравнение компании в разрезе ее параметров (продукт, цена, бизнес-процессы) с лучшими представителями данного рынка (неким эталоном) для установления уровня собственного отставания или их опережения.

Какие бизнес-процессы чаще всего изучают и сравнивают компании?

1. Обслуживание клиентов;

2. Информационные технологии;

3. Развитие и обучение персонала;

4. Улучшение бизнес-процессов, технологий управления;

5. Телефонную службу по работе с клиентами;

6. Оценку эффективности/повышение эффективности;

7. Производство;

8. Управление персоналом.

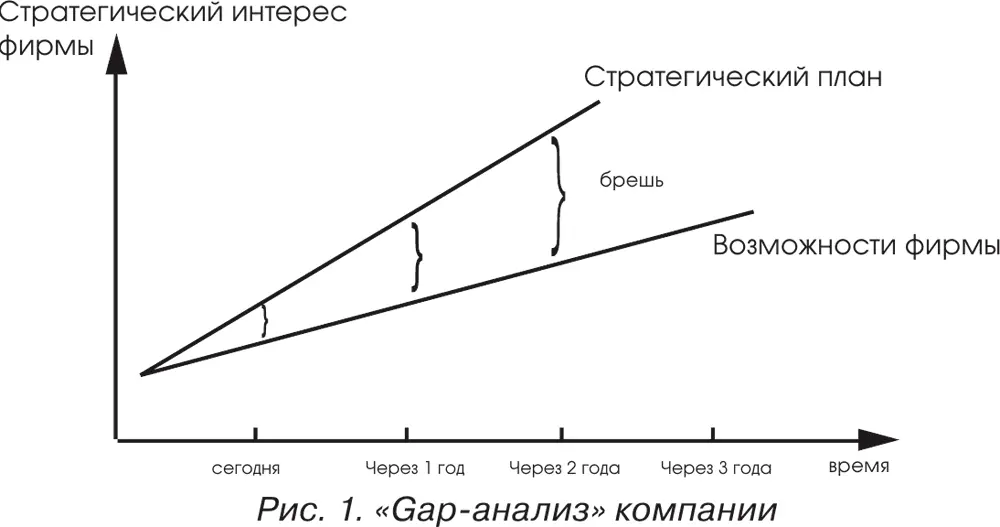

8. Следующий инструмент это «анализ разрыва» («gap-анализ») – анализ системы целей компании, ее потенциала с целью выявления несоответствия между стратегией, планами, реальными действиями и возможностями компании.

«Gap-анализ» применяется, когда фактические показатели работы компании имеют расхождения с запланированными (см. Рис. 1). Его цель – определить, есть ли разрыв между целями и возможностями фирмы. Если таковой разрыв имеется, то нужно найти способ, как его заполнить.

По результатам анализа разрабатывается план действий по устранению появившегося «разрыва».

Применение этого вида анализа означает:

•Формулировку интереса компании в терминах стратегического планирования;

•Установление реальных рыночных возможностей компании с учетом текущей и ожидаемой ситуации в рыночной среде;

Рис. 1. «Gap-анализ» компании

•Постановку конкретных показателей стратегического плана;

•Выяснение, есть ли разница между показателями стратегического плана развития и теми возможностями, которые есть у фирмы сейчас;

•Разработку программ действий для заполнения «разрыва».

Итак, что конкретно мы можем выбрать в качестве целей проведения «gap-анализа»?

1. Установление разницы между показателями продаж компании со средними показателями рынка и рыночного лидера;

2. Установление разницы по времени разработки продукта;

3. Установление разницы по стоимости продукта со среднеотраслевыми параметрами и параметрами лидера;

4. Установление разницы по качеству продукции.

Когда стратегический интерес компании выражен несколькими параметрами одновременно, используется расширенное представление «gap-анализа». Оно предполагает оценку деятельности одновременно по нескольким стратегическим направлениям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: