Array Коллектив авторов - Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

- Название:Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ЦИПСиР»

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-9907223-2-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия краткое содержание

Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами – экспертами в финансово-банковской сфере.

Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.

Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

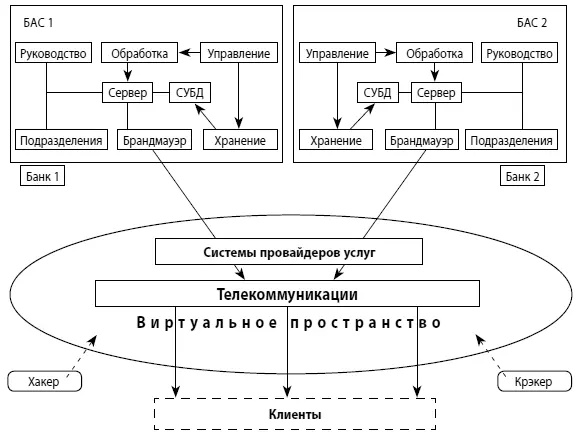

Рис. 3.1.Информационный контур банковской деятельности, формирующийся при дистанционном банковском обслуживании

На приведенной схеме условно показаны два входящих в ИКБД банка (Банк-1 и Банк-2), укрупненная структура их локальных вычислительных сетей (ЛВС) и банковских автоматизированных систем (БАС) [39] Здесь, к слову, можно отметить, что использование понятия «банковская автоматизированная система» в отличие от часто встречающейся в литературе аббревиатуры АБС (автоматизированная банковская система) представляется предпочтительным, имея в виду именно назначение автоматизированных систем в банках, с учетом того, что понятие «банковская система» определено в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», но представлять ее автоматизированной до настоящего времени затруднительно.

с функциями управления, обработки и хранения данных (обозначенных как СУБД – система управления базой данных), элементы сетевой защиты, представленные (только для примера) брандмауэрами (сетевыми экранами), виртуальное пространство, образованное системами, каналами и линиями связи провайдеров банков и клиентов, собственно варианты клиентской части ДБО и два неприятных типа: хакер (хронически занятый попытками несанкционированного доступа (НСД) к банковским информационным ресурсам) и крэкер (ориентированный на нанесение ущерба организациям любым доступным через сетевое пространство способом за счет «взлома» и уничтожения их программно-информационного обеспечения). Как отмечалось, в условиях ИКБД возникают три основныхновых фактора риска, о которых необходимо знать руководству банков и на которые следует правильно реагировать посредством адекватной модернизации процесса управления банковскими рисками (УБР):

1) возникновение клиента нового типа, который во многих случаях, не приходя в банк, сам «играет роль» операциониста, при этом, как следствие, для банка и клиента возникает взаимная анонимность,на эффектах которой основаны все схемы организации финансовых преступлений и так называемого фишинга при ДБО;

2) возникновение зависимости надежностибанковской деятельности от сторонних организаций – провайдеров разного рода, автоматизированные системы и каналы связи которых могут использоваться для реализации противоправной деятельности в отношении банков и их клиентов с нанесением ущерба их интересам;

3) возникновение разнообразных возможностей для НСДк сетевым структурам и БАС банков за счет особенностей функционирования так называемых открытых систем со стороны как внешних преступных элементов, так и инсайдеров в самих банках, обладающих специальными знаниями в части организации и функционирования БАС.

В случае действия первого из приведенных факторов могут иметь место два главных негативных эффекта. Первый из них заключается в том, что банк не всегда может быть уверен в том, что к нему обращается легитимный, официально зарегистрированный, то есть априори известный ему клиент. Это происходит из-за так называемого хищения личности (identity theft), то есть имитации злоумышленником действий упомянутого клиента за счет использования данных его удаленной идентификации. Поэтому персоналу банков следует информировать клиентов ДБО о приемах, с помощью которых может быть совершена подмена такого рода, и о тех мерах, которые им следует оперативно принимать в случаях противоправных попыток имитации их действий, а также о новых способах и попытках компрометации схем подтверждения идентичности удаленных клиентов. Кроме того, в договорах с клиентами целесообразно указывать, какие способы банк будет использовать для связи с клиентами и на какие «подвохи» клиент обязан не реагировать. Второй эффект связан с тем, что клиент не всегда может быть уверен в том, что взаимодействует со «своим» банком из-за «успешных» действий фишеров, которым он невольно выдает данные своей персональной удаленной идентификации. Это происходит преимущественно за счет применения методов так называемой социальной инженерии и хакерских приемов. Данные вопросы будут рассмотрены в одном из последующих подразделов.

Действие второго фактора (в части противоправной деятельности, технические проблемы здесь не рассматриваются) может проявляться в том, что атаки на банки (и, как следствие, на их клиентов) осуществляются через системы провайдеров, включая предоставляемые ими общедоступные каналы (линии) связи. При такого рода намерениях разрабатываются и применяются специальные программные средства, которые должны нарушать работу аппаратно-программного обеспечения взаимодействующих при ДБО сторон (то есть переводить его в нештатные режимы работы (в широком смысле, включая создание возможностей для НСД) или выводить из строя). При этом сами системы провайдеров могут превращаться в источники угроз для банков, если входящие в них вычислительные сети заражаются вредоносным кодом (в том числе программами-вирусами), с помощью чего формируются, в частности, так называемые бот-неты («роботизированные» вычислительные сети), используемые для нарушения функционирования вычислительных сетей и серверов организаций, которые оказываются объектами сетевых атак [40] Этой проблематике Банк России посвятил письмо от 24.03.2014 № 49-Т «О рекомендациях по организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности».

. Под прикрытием таких атак стали все чаще совершаться финансовые преступления против банков и их клиентов, в том числе с проникновением и «усилением» атак через посредство автоматизированных систем провайдеров кредитных организаций.

Третий фактор может реализоваться в форме различных угроз: специально организуемые или случайно возникающие схемы для осуществления НСД (в том числе через информационные сечения, образуемые при стыковке различных автоматизированных систем или подсистем), сетевые, вирусные, хакерские атаки и т. п. В этих случаях речь идет, как правило, о нелегитимном завладении теми или иными информационными активами (учитывая, что современная банковская деятельность превратилась преимущественно в информационную дисциплину) или о прикрытии таких действий. Вследствие того что при ДБО формируются новые информационные потоки, число которых при массовом обслуживании может исчисляться десятками, сотнями тысяч и миллионами и которые выходят далеко за пределы офисов банка, а это – неотъемлемое свойство любого ИКБД, существенно изменяются характеристики так называемого периметра безопасности банка. Следствием же этого становится необходимость внедрения таких средств защиты архитектур вычислительных сетей (основными из которых являются маршрутизаторы и брандмауэры или их аппаратно-программные комбинации, а также прокси-сервера, – хотя это не единственные средства сетевой защиты), которые позволяют изолировать чувствительные к НСД информационные сечения в таких архитектурах [41] Под информационными сечениями в данном случае понимаются те места в компьютерных системах (в том числе сетевых, распределенных), через которые потоки данных передаются из одной системы или подсистемы в другую, либо претерпевают какие-либо преобразования.

. Ключевым фактором надежности функционирования любого банка при этом становится осведомленность его высшего руководства о новых потенциальных угрозах при ДБО.

Интервал:

Закладка: