Виталий Воропанов - История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций

- Название:История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2015

- ISBN:9785392177943

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Воропанов - История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций краткое содержание

История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приложение № 4

Система органов государственной власти и управления Новгорода в XII – первой половине XIII в.

Приложение № 5

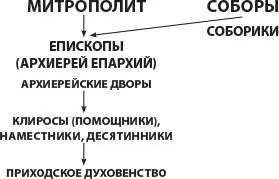

Система органов управления Русской православной церкви

Лекция 2. Государственность Улуса Джучи. Государственное управление русскими землями в период ордынского господства (вторая треть XIII – первая половина XV в.)

1. Возникновение, становление и развитие системы государственного управления, эволюция общественного и политического строя Великого Улуса (Золотой Орды)

Во второй половине XII в. этнополитические процессы в Монголии завершились созданием государства ( улуса ). Функции верховной власти и управления съезд ( курултай ) кочевой аристократии, ставший высшим органом государственной власти, вручил Чингисхану (1206–1227 гг.). Каган (каан), или хан, обеспечил единство тюрко-монгольских племен десятичным военно-территориальным делением. Крупные племенные объединения, враждебные Чингисхану, исчезли. Степная знать получила служилую организацию и превратилась в источник военно-административных кадров. Основу правовой системы государства составила Великая Яса – свод постановлений, определивший иерархию и внутреннюю субординацию элиты, закрепивший обязанности подданных в мирное и военное время, установивший контроль над общественной и личной жизнью, предписавший веротерпимость и уважение к духовному сану в интересах стабильности политического господства, учредивший систему станций (ямов) для государственных почтовой и курьерской служб.

В первой трети XIII в. завоевания кочевников привели к возникновению крупнейшей в истории континентальной державы – Великой Монгольской империи (Еке Монгол улус), простиравшейся от Южной Сибири и Северного Китая до степей Яика и Южного Кавказа, со столицей Каракорум. Государство, объединившее путем завоевания народы различных культур, в целях устойчивости было разделено на части с центром в Монголии – «Коренном юрте» (Голун улус). Улусы Джучи и Чагатая составили правое «крыло» («барунгар»), владения остальных членов правящего рода Борджигин – левое «крыло» («джунгар»). По обычаю правителям улусов выделялись владения в каждом из улусов.

Хан обладал неограниченной властью, получал часть доходов с завоеванных территорий, решал наиболее важные политические и экономические вопросы: ведал международными отношениями, назначал этнических правителей, определял размер дани, чеканил монеты и др. Государственное управление монголов оставалось тесно связанным с военными потребностями и опиралось на традиционную иерархию кочевого общества. Правители улусов, их темники и тысячники провозглашались на курултаях с санкции верховной власти. Наряду с членами правящего рода руководящие должности занимали представители прочей монгольской элиты – нойоны (тюрк. – беки, беи, араб. – эмиры).

В 1235 г. по решению курултая для помощи Улусу Джучи в осуществлении завоевательных планов были направлены общемонгольские силы (1236–1242 гг.). Границы Улуса Джучи протянулись от среднего течения Оби, Иртыша и западных предгорий Алтая на востоке до степей Пруто-Днестровского междуречья на западе, от Волжской Булгарии на севере до Дербентского ущелья на юге. В 1243 г. Бату , преемник Джучи, выбрал место для ставки в низовьях Волги и приступил к формированию военно-территориальной системы управления и государственного аппарата, установлению отношений власти и подчинения с зависимыми правителями. Перенос столицы в ходе внутриклановой политической борьбы Чингисидов в Ханбалык (Пекин) послужил поводом для разделения Монгольской империи на суверенные государства (1269 г.).

Кочевое население Улуса Джучи составили тюркоязычные племена, ассимилировавшие монголов. В круг оседлых регионов входили Хорезм, Булгария, Северный Кавказ, Черноморское побережье и Крым. Улус Джучи имел деление на правое и левое «крылья» с границей по Яику – Ак-Орду (Улус Бату и его преемников) и Кок-Орду (Улус Орда-эджена и его преемников). Особое положение Бату среди наследников Джучи обусловило традицию подчинения лидеров левого (старшего) крыла правителям правого. В двух частях Улуса Джучи возникли вторичные образования: правым крылом (Ак-Ордой) в Улусе Орда-эджена являлся Улус Шибана , западные земли Улуса Бату в правление Менгу-Тимура (1266–1282 гг.) возглавил Ногай , другой представитель младших ветвей Джучидов. Предводитель правого крыла в Белой Орде занял должность бекляри-бека ( улуг-бека ) – высшую ступень в государственно-политической иерархии, пользуясь чрезвычайным объемом полномочий и став конкурентом ханам. Укрепляя авторитет центральной власти, хан Токта (1290–1312 гг.) нанес военные поражения Ногаю и его союзникам, затем брату Сарай-Буге, поставленному на место Ногая, и, наконец, назначил бекляри-беком своего сына – Ильбасара, вмешался в усобицы аристократии Синей Орды, подтвердив ее зависимость в лице лояльного лидера. Токта обеспечил безопасность торговых путей между Востоком и Западом, упорядочил денежное обращение и улучшил финансовую систему государства. Условия для политического могущества и экономического развития Улуса Джучи ( Улуг Улуса ) сохранялись при хане Узбеке (1312–1342 гг.), отстранившем от власти династию в Синей Орде, и его преемниках. В то же время конкуренцию в политической элите Улуса Джучи усугубил религиозный раскол; прецедент насильственного перехода верховной власти в династии Батуидов объективно угрожал безопасности государства.

Высшими государственными органами при хане являлись советы в составе его ближайших родственников и представителей монгольской аристократии (карачи-беев). Высшие полномочия судебной и исполнительной власти в военной и дипломатической сферах принадлежали бекляри-беку. Аппарат гражданского управления подчинялся хану и находился под руководством везира . В столице действовали диваны – ведомственные канцелярии во главе с писцами – битикчи . В условиях кочевых традиций политической элиты гражданские служащие имели иноземное происхождение (уйгуры, иранцы, хорезмийцы и др.). Развитие чиновного аппарата находилось в тесной зависимости от городской инфраструктуры: Бату и Берке (1257–1266 гг.) превратили Сарай в крупнейший город Европы с населением около 75 тыс. чел. Расцвету городской культуры и усилению в государственном управлении мусульманских традиций объективно способствовали меры по исламизации общества, предпринятые Берке и ханом Узбеком. К середине XIV в. Волго-Донское междуречье стало зоной оседлости. Положение столицы в 1330-х гг. занял Сарай ал-Джедид (Новый).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: