Геннадий Шингарев - Мальчик на берегу океана

- Название:Мальчик на берегу океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Шингарев - Мальчик на берегу океана краткое содержание

Мальчик на берегу океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но есть и другой рассказ — он принадлежит племяннице Ньютона и, стало быть, относится к числу семейных преданий. Это рассказ о том, как Ньютон сидел в саду и вдруг видит, что с ветки упало яблоко. Другой на его месте не придал бы этому никакого значения. Но в гениальном уме Ньютона блеснула догадка: тела падают вниз оттого, что их притягивает Земля. Вот так и родилось великое открытие.

Существовала даже дерево, о котором было известно, что это «та самая» яблоня. Ее показывали любопытным, она простояла больше ста пятидесяти лет, и лишь в 1820 году, когда она вконец засохла и развалилась, ее спилили.

Можно ли верить этому рассказу? И разве не противоречит он тому, что мы знаем о Ньютоне — упорном, сосредоточенном труженике, о Ньютоне, который написал однажды в письме к некоему ученому другу: «Истина — это результат непрерывных раздумий»?

Карл Гаусс (мы о нем уже упоминали) по этому поводу высказался так: «Не понимаю, как это можно поверить в то, что такая случайность способна ускорить такое открытие. Вероятно, дело было вот как: пристал глупый нахальный человек с вопросом, каким образом он пришел к своему великому открытию. Ньютон, увидев, с кем имеет дело и желая отвязаться, ответил, что ему упало на нос яблоко. Чем и удовлетворил любознательность этого господина».

Вы чувствуете, сколько сарказма в этих словах ученого, раздраженного примитивно-обывательским отношением к научному творчеству. Но почему тогда анекдот о яблоке, ничем, в сущности, не подтверждаемый, не доказанный никакими документами, передается из поколения в поколение, кочует из одной книжки в другую? Почему вообще живут такие анекдоты?

Существует легенда о том, как правитель города Сиракузы приказал отлить для себя золотую корону и поручил знаменитому математику Архимеду проверить, не похитил ли мастер часть золота, подмешав в корону серебро. Архимед знал удельный вес золота, но как определить объем короны? Думая об этом, он сел в ванну, вода выплеснулась на мраморный пол, и внезапно Архимеда осенила догадка. Он выскочил из ванны. И, забыв одеться, помчался по улице с криком: «Эврика!» — «Нашел!».

И здесь то же самое: вместо систематического исследования — счастливая находка. Разумеется, никаких достоверных свидетельств о том, что закон об уменьшении веса плавающих тел был открыт именно так, нет. Легенда, и ничего больше.

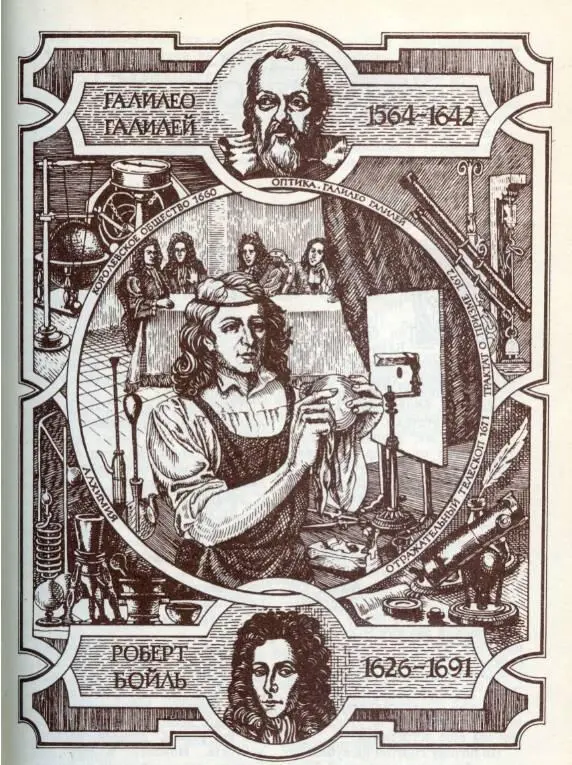

А вот еще один рассказ. Во время службы в пизанском соборе Галилео Галилей, стоявший в толпе прихожан, обратил внимание на тяжелый светильник, который покачивался на длинной цепи, прикрепленной к куполу собора. Он стал подсчитывать время каждого размаха — периоды колебаний маятника, сравнивая их с частотой своего пульса. Размахи становились все меньше, а время не изменилось. Так был открыт закон изохронности колебаний маятника….

В том-то и дело, что все эти и подобные им легенды заключают в себе некую правду. Не фактическую достоверность, — в жизни все было сложней, — но внутреннюю правду, которая состоит в том, что гений — это и труд, и настойчивость, и умение целиком сосредоточиться на одной задаче, но также и еще что-то. Это «что-то» — воображение, способность взглянуть на вещи с неожиданной точки зрения.

Каждый знает, что вода поднимается, когда садишься в ванну, но лишь Архимед мог увидеть в этом проявление какого-то более общего закона. Заметить, что люстра качается быстрее, если ее подтолкнуть, и медленней, когда колебания затухают, не так уж трудно, но в толпе, стоявшей в соборе, нашелся только один человек, которому это зрелище подсказало важнейшую физическую идею. Падение тяжелых тел — что может быть обыденней этого факта? Однако мысль о том, что сила, заставляющая яблоко упасть в траву, и сила, которая вращает планеты, не давая им унестись в межзвездное пространство, это одно и то же, — такая мысль могла прийти в голову только гению.

КОНЕЦ И НАЧАЛО

История с яблоком — какова бы ни была мера ее правдоподобия — кладет рубеж между ученической юностью Ньютона и зрелостью, когда он шел, уже ни за кем не следуя, по собственному пути. Мы видели, что эта зрелость наступила рано, даже как будто неожиданно. Он покинул университет едва оперившимся выпускником — таких юнцов, более или менее подававших надежды, было много. Он вернулся из деревни ученым мирового класса. И вся его дальнейшая работа, в сущности, была только осуществлением программы, намеченной там.

Получилось так, что мы знаем об этой программе лишь по тому, как она потом претворилась в жизнь. Это все равно, как если бы мы смотрели на дивный дворец и старались понять, каким был проект, возникши в голове архитектора.

«Все это было в те два чумных года, 1665 и 1666,— я находился в возрасте, который лучше всего подходит для открытий, и думал о математике и философии больше, чем когда-либо позже». Это краткое признание — все, что мы знаем о вулсторпских каникулах Ньютона из его собственных уст; оно сделано в старости, в письме к постороннему человеку. По таким вот случайным обмолвкам, по клочкам, пылившимся в неизвестности много лет, по рассказам людей, которые родились позже и сблизились с нашим героем лишь на закате его дней, ученые, а затем и весь мир узнали об удивительной весне гения. Оттого и мы никогда не представляем себе создателя классической механики молодым человеком — для нас он старец с инеем в волосах.

О жизни Ньютона в Вулсторпе могла бы рассказать его мать. Но она никогда не писала мемуаров. Она была неграмотной. Кроме нее и, может быть, двух-трех работников, помогавших по хозяйству, рядом с ним никого не было. Так случилось, что до нас не дошло фактически никаких подробностей о «дивном годе». На этом и поставим точку. Лошади ждут. Двадцатипятилетний Исаак Ньютон, нахлобучив широкополую шляпу, сбегает со ступенек старого дома. Впереди — снова Кембридж.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОФЕССОР

ЧЕЛОВЕК. ЕГО СЛУЖБА

Чума отступила. Колледж Троицы возобновил занятия.

Некоторое время спустя Исаак Барроу выпустил в свет «Чтения о геометрии и оптике», сборник своих университетских лекций. По обычаю, книга открывалась обращением к благосклонному читателю. Барроу писал: «Теперь же, оторвав от себя, словно дитя от матери, сей плод моих трудов, я препоручил его заботе внимательных друзей… из коих один (ибо я считаю за честь назвать их поименно) наш ученый собрат доктор Исаак Ньютон, муж превосходнейшего ума и многих знаний, просмотрел рукопись, кое-что исправил, но также прибавил и от себя, как ты, читатель, с удовольствием заметишь; другой — доктор Иоанн Коллинз…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: