Василий Городков - Наша родная Брянщина

- Название:Наша родная Брянщина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Приокское книжное издательство

- Год:1983

- Город:Тула

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Городков - Наша родная Брянщина краткое содержание

Наша родная Брянщина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Толстой А. К. (1817-1875). Выдающийся русский писатель, современник Ф. И. Тютчева, Алексей Константинович Толстой более двадцати лет прожил в селе. Красный Рог Почепского района Брянской области и создал там значительные произведения.

Творчество Тютчева и творчество Толстого так не похожи, как внешне различны маленький и худой Тютчев и высокий широкоплечий красавец Толстой. Общее у них одно: нежная любовь к родным местам, тесная душевная связь с природой и людьми брянского края, наложившая заметный отпечаток на их произведения.

Много поэтических строк пейзажной лирики создано Толстым среди живописных красот Красного Рога. То «липы вековые над дремлющим прудом», то «цветики степные» — колокольчики, то высокий клен напоминают о родных местах. О них Толстой умел говорить образно и проникновенно. Очень веселый, жизнерадостный, поэт особенно любит весну, и весенняя природа глубоко волнует и радует его. Ее картины поэт пишет с натуры, которой является природа Красного Рога и его окрестностей. Одно из самых поэтических стихотворений Толстого, по его признанию, навеяно ею:

То было раннею весной,

Трава едва всходила,

Ручьи текли, не парил зной,

И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру

Еще не пела звонко,

И в завитках еще в бору

Был папоротник тонкий.

Толстой живо ощущал красоты родной природы и умел передать их точными и ясными деталями. Непосредственность чувства и задушевность тона придают обаяние лирике Толстого. Читая ее, мы узнаем родные места: «Топчет папоротник пышный богатырский конь... И смолой и земляникой пахнет темный бор», «Смотри, какой берег отлогий, какое песчаное дно».

А. Толстой был поистине русским человеком, которого глубоко трогает все родное, национальное.

Он очень любил народные песни. То бесконечно грустные, то задорные и лукавые, они широко использовались в песенной лирике поэта. Некоторые стихотворения Толстого как по форме, так и по содержанию представляют собой почти буквальное повторение произведений народной поэзии. Таково, например, стихотворение «Ты почто, злая кручинушка...», навеянное семейными, обрядовыми песнями, безусловно, не раз слышанными Толстым у себя в деревне.

В истории русской литературы А. К. Толстой известен и как поэт, и как прозаик, и как драматург, и как создатель сатиры Козьмы Пруткова. Трагедия «Царь Федор Иоаннович» до сих пор не сходит со сцены наших театров, а роман «Князь Серебряный» и сейчас излюбленное произведение подростков и юношей. Творчество же Козьмы Пруткова лучшими своими сторонами связано с борьбой русской прогрессивной мысли за идейность литературы, за верность ее действительности. Хотя в произведениях Толстого и не прослеживается прямая связь с Красным Рогом и Брянщиной, они как и все его творчество, «до того полны» русского элемента, что нельзя даже и указать произведений более русских...» (Анненков).

Лесков Н. С.(1831-1895). Колыбелью рода Лесковых было с. Лески Навлинского района Брянской области. Здесь всю жизнь прожил дед писателя Дмитрий Лесков, образ которого послужил толчком к созданию романа «Соборяне», одного из значительных произведений Н. С. Лескова. Творчество Лескова менее связано с брянским краем, чем поэзия Тютчева и Толстого. Изображаемые им картины жизни, бытовые детали и образы персонажей типичны вообще для средней полосы России, а не только для Брянщины.

Однако встречаются у него и детали местного характера. Так, в «Житии одной бабы», как и в ряде других произведений, писатель сохраняет подлинные имена своих родных, живших в Лесках, их односельчан и названия населенных пунктов нашей местности. Например, бежавшие из своего хутора герои повести «...пошли по направлению к Севску». Полицмейстера, сыгравшего роковую роль в их судьбе, «в Дубровке, в Новозыбкове, в Климовском посаде... боялись как огня».

В XIX веке, в связи с развитием общества, науки, техники, развивалась и архитектура.

Появились новые административные и общественные здания, загородные усадьбы.

Хорошим памятником архитектуры первой половины XIX века на Брянщине является Успенский собор в г. Мглине, построенный в 1815-1830 гг. в честь победы русского народа над полчищами Наполеона и освобождения города от захватчиков. Некоторая суровость архитектуры, крупный масштаб объемных элементов собора создают ощущение мощи и непреодолимой силы русского народа.

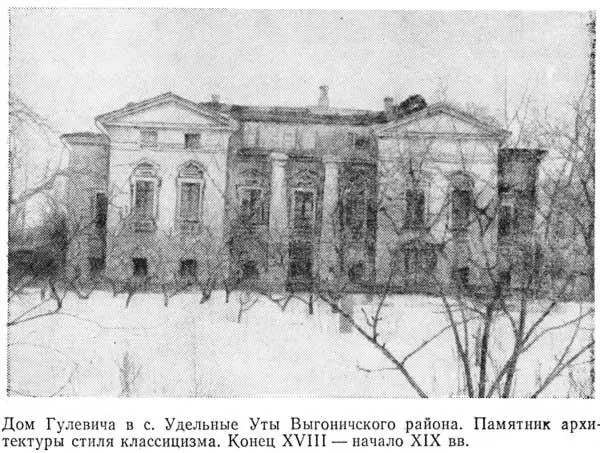

Ценными памятниками архитектуры в усадебном строительстве являются бывшие имения Голициных в селе Гриневе Погарского района, усадьбы Долгоруковой в селе Великая Топаль-Клинцовского района и Гулевича в селе Удельные Уты Выгоничского района.

Эффектный фасад дома Долгоруковой имеет гармоничные пропорции, четкую композицию. Прекрасного рисунка архитектурные детали, хорошие соотношения масс и теплота архитектуры придают впечатляющую силу этому памятнику классицизма.

Вторая половина XIX века в архитектуре брянского края не оставила сколько-нибудь значительных памятников.Народное искусство

С давних времен на территории Брянщины развивалось народное искусство. Творчество народа наиболее полно выразилось в практически необходимых ремеслах: гончарном деле, ткачестве и вышивке, резьбе по дереву, литейном и кузнечном деле.

Гончарное делонаиболее широкое распространение получило на территории нынешних Мглинского, Клинцовского и Новозыбковского районов. Мглинские народные умельцы, наряду с традиционной посудой: кувшинами, горшками, рукомойниками, вырабатывали свистульки в виде фантастических птиц, всадников, волов и других животных. Глиняные свистульки были любимой забавой деревенских детей..

Жители села Синий Колодезь, что недалеко от Новозыбкова, вплоть до наших дней сохраняют секреты изготовления «томленой» или чернолощеной посуды, отличающейся высоким качеством.

Ткачество и вышивка— один из наиболее развитых видов народного творчества. Несмотря на быстрый рост фабричного производства тканей, ручное ткачество в деревне не утратило своего значения в течение длительного времени. В. XIX веке из тканей ручной выработки народные умельцы изготовляли полотенца, блузы, скатерти, покрывала, постилки и т, д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: