Юлия Дунаева - Летающие ящеры и древние птицы

- Название:Летающие ящеры и древние птицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийская книжная компания

- Год:2008

- Город:СПб

- ISBN:978-5-91233-164-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Дунаева - Летающие ящеры и древние птицы краткое содержание

Для среднего и старшего школьного возраста.

Летающие ящеры и древние птицы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другие ученые считают, что птицы могли питаться растительной пищей. Их крючковатые клювы — на самом деле — «мирное» оружие. Они использовали их для разбивания орехов и разрывания плодов с толстой кожурой. Какая точка зрения окажется более верной, — покажет время.

Птица-терррорист

Можете представить себе хищного страуса с огромным крючковатым клювом? Да при этом еще ростом почти с жирафа? Скажете — ночной кошмар? Однако для многих теплокровных обитателей Южной Америки, живших примерно 15 млн лет назад, этот кошмар был самым, что ни на есть, дневным и реальным. Тогда гигантские хищные птицы форораки во множестве водились на просторах аргентинской Пампы и в Патагонии.

Летать они не могли, но бегали по земле очень быстро. Настигнув жертву, разрывали ее мощными мускулистыми лапами и тяжелым клювом. В лесах форораки не жили, зато в пампасах спасения от них не было. На протяжении всего миоцена — то есть от 23 до 5 млн лет назад — гигантские нелетающие птицы были самыми крупными и опасными наземными хищниками в Южной Америке. Вероятно, поэтому, английское название форорака — terror bird, что можно перевести как «птица-террорист».

Рост огромных птиц достигал трех метров. Длина их массивного клюва доходила до 40 см. Скорость передвижения на мускулистых четырехпалых ногах была не меньше, чем у современного страуса. Жертвами форораков чаще всего становились сумчатые млекопитающие среднего размера, которые населяли в миоцене южноамериканский континент.

Тогда Северная и Южная Америки еще были изолированы друг от друга.

Панамский перешеек образовался гораздо позже, около 3 млн лет назад.

Крупным хищным млекопитающим с других континентов путь в Южную Америку в миоцене был закрыт, поэтому форораки в то время чувствовали там себя весьма привольно.

Кости этого животного впервые были обнаружены на юге Аргентины, в Патагонии. Вернее, даже не кости, а всего одна кость, которую аргентинский палеонтолог Флорентино Амегино принял за нижнюю челюсть какого-то примитивного млекопитающего. Только через два года ученый понял, что ископаемые остатки принадлежат огромной нелетающей птице. Он назвал птицу форораком, что в переводе с греческого значит «морщинистый» — из-за особой структуры поверхности костей, с которыми ученый имел дело. Нам слово форорак нравится потому, что напоминает грозный клекот гигантской хищной птицы, которого, впрочем, никто из людей никогда не слышал.

Флорентино Амегино родился в очень бедной семье эмигрантов из Италии. Получить университетское образование он не смог, но это не помешало Флорентино Амегино сделать блестящую научную карьеру и прославиться настолько, что благодарные соотечественники даже назвали в его честь лунный кратер!

А вот форорак удостоился кинематографической славы. В 1961 году студия «Коламбия Пикчерс» выпустила в свет фильм, который назывался «Таинственный остров». Фильм считался экранизацией известного романа Жюля Верна. Правда, сюжет, как это часто случается в кино, был немного подправлен сценаристами. В романе, как мы помним, все действующие герои — мужчины. Для зрелищного фильма это, конечно, недопустимо. Чтобы колонистам было веселее осваивать остров, на него были допущены две дамы — тетушка с юной племянницей, которые по чистой случайности потерпели кораблекрушение в тех же водах и в то же время.

Вторым усовершенствованием стала фауна таинственного острова. В романе она, хоть и тропическая, но все же вполне реальная. Создателей фильма это не устраивало. Было решено населить остров более выразительными существами. По воле сценаристов колонистам предстояло встретиться с гигантским крабом, гигантскими пчелами и — доисторической птицей форораком.

По сценарию фильма, хищный форорак неожиданно выбегает из тропического леса и нападает на тетушку с племянницей. Один из бесстрашных колонистов отважно бросается прямо на спину чудовищной птице и прогоняет ее.

Чтобы снять этот небольшой эпизод, была изготовлена кукла-форорак, покрытая настоящими куриными белыми перьями. Голову кинофорораку покрасили в красный цвет. А кто докажет, что гигантская птица не была такой? Ученые палеонтологи, ничего, кроме костей форорака, никогда не видели, стало быть, и критиковать киноверсию не имели права.

После выхода фильма в свет стало ясно, что большинство американских зрителей понятия не имеют ни о каких форораках. Из-за белых перьев и коротких крылышек все решили, что страшная птица — просто гигантский цыпленок. Впрочем, на успех фильма это абсолютно не повлияло, а, может быть, даже способствовало ему. Ведь что может быть привлекательней для истинного любителя «Кентукки чикен», чем гигантский цыпленок?

Летающие млекопитающие

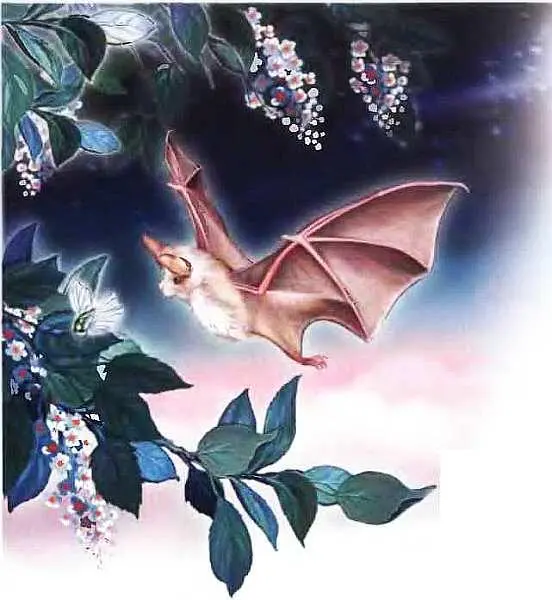

В первой главе мы уже упоминали двух млекопитающих, способных к полету, — летягу и шерстокрыла. Помните? Эти животные могут переноситься по воздуху на некоторое расстояние, планируя на специальных перепонках. Однако настоящий активный полет им недоступен.

Из всех млекопитающих только одна группа зверей может летать, махая крыльями. Это — летучие мыши. Правильное научное название этих животных — рукокрылые. Мы уже говорили о том, что все летающие позвоночные пользуются для полета «руками» — преобразованными передними конечностями. У летучих мышей это сразу бросается в глаза. Кажется, что тонкая кожаная перепонка и впрямь натянута на странную уродливую руку с тонкими длинными пальцами.

Давайте-ка сравним крыло летучей мыши с крылом птерозавра и птицы. Как помним, у птерозавров и птиц всего один палец «руки» играет существенную роль в полете. У птерозавров — четвертый, а у птиц опорой для конца крыла служит второй — «указательный» — палец, а два прочих еле заметны. У летучих мышей все пять базовых пальцев на месте. Правда, для полета используются только четыре. А еще один — первый, который соответствует нашему большому, — торчит вверх, снабжен коготком и используется летучими мышами для передвижения по горизонтальной или вертикальной поверхности. Из четырех пальцев крыла хорошо видны только три. Еще один — второй по счету — можно найти, обратив внимание на верхний край перепонки. «Указательный» палец поддерживает его вместе с третьим пальцем, к которому прирос кончиком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: