Юлия Дунаева - Летающие ящеры и древние птицы

- Название:Летающие ящеры и древние птицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийская книжная компания

- Год:2008

- Город:СПб

- ISBN:978-5-91233-164-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Дунаева - Летающие ящеры и древние птицы краткое содержание

Для среднего и старшего школьного возраста.

Летающие ящеры и древние птицы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

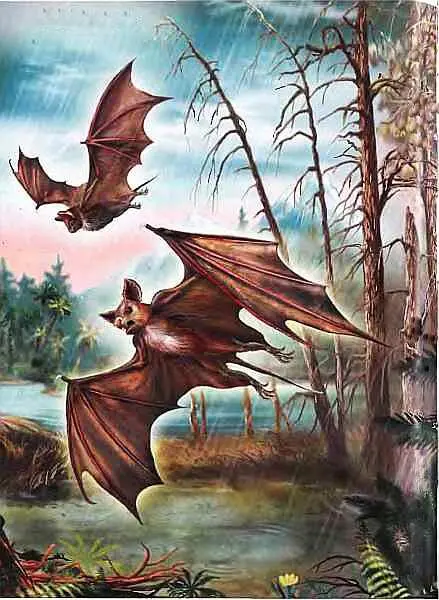

Прочие косточки передней конечности тоже служат опорой для крыла. И в полете участвуют также задние конечности и хвост. На «ногах» даже имеются специальные «шпоры» для поддержания летательной перепонки. С точки зрения скелета, летательный аппарат летучей мыши — самый сложный из всех. Означает ли это, что рукокрылые — самые совершенные летуны среди позвоночных животных?

Это не совсем так. Хотя летучие мыши летают очень хорошо, есть птицы, с которыми им не сравниться. Стрижи, например, летают быстрее и выше. Многие птицы способны пролетать огромные расстояния без посадки, чего про летучих мышей не скажешь. Зато у рукокрылых есть свои уникальные способности, которые позволяют им делать такое, что птицам и не снилось. Например, «ножную» часть кожаной перепонки крыла некоторые летучие мыши используют в качестве сачка для ловли насекомых. Зверек догоняет добычу в воздухе, сшибает ее кончиком крыла и подставляет снизу перепонку. Насекомое падает туда, и летучая мышь мгновенно отправляет его в рот.

Летучие мыши охотятся на летающих насекомых в сумерках и ночью. Так они решают проблему конкуренции с птицами. Ласточки, стрижи и прочие пернатые любители схватить мушку в полете делают это при дневном свете. Насекомые, летающие ночью, — а таких достаточно — остаются неохваченными. Тут-то и появляются летучие мыши со своими уникальными «приборами ночного видения». Каждый зверек снабжен маленьким эхолокатором. Мышь испускает ультразвуковые волны и сама же ловит их отражения от различных предметов — живых и неживых. По искажению ультразвуковой волны летучая мышь определяет свое положение в пространстве, а также — положение в пространстве потенциальной добычи. Так что летучая мышь — это природный летательный аппарат, снабженный сложными навигационными приборами.

Летучие мыши — существа настолько интересные и разнообразные, что о них можно написать не одну книжку. А вот о происхождении этих уникальных зверьков ученым мало что известно. Скорее всего, их предками были какие-то насекомоядные животные — родственники современных ежей, кротов и землероек. Вероятно, насекомоядные предки летучих мышей вели древесный образ жизни. Первые кожаные перепонки могли появится у таких животных как приспособление к планирующему полету. Но это лишь гипотеза.

Единственная ископаемая летучая мышь, известная палеонтологам, называется икарониктерис. Этот зверек жил примерно 40–50 млн назад. Длина его тела была 14 см, а размах крыльев — около 40 см. Икарониктерис был очень похож на современных летучих мышей. Его «летательный аппарат» в целом был уже сформирован. Правда, с некоторыми отличиями, говорящими о примитивности икарониктериса. Хвост был длиннее, чем у современных летучих мышей, и не соединялся с летательной перепонкой. Что касается пальцев «руки», то и здесь были отличия. Второй палец еще не прирос к третьему. Его крайняя косточка даже выходила за край крыла и заканчивалась коготком. Но в целом скелет икарониктериса был очень похож на скелет современных рукокрылых, поэтому судить по нему о происхождении летучих мышей невозможно.

Почему люди не летают?

А откуда вообще берутся летающие существа? Почему бескрылые превращаются в крылатых? У ученых на этот счет есть интересное мнение. Оказывается, чтобы на планете появились существа, способные летать, там сначала должны вырасти деревья! Большинство специалистов в настоящий момент склоняется к мысли, что полет у животных имеет «лесное» происхождение. Древесный образ жизни способствует развитию «летных» качеств. Вспомним летягу, шерстокрыла и летучего дракона. Все они — лесные жители. Когда часто приходится прыгать с ветки на ветку, то кожаная или меховая перепонка на боку может оказаться большим подспорьем. Еще немного — и вот уже прыжок становится похож на маленький полет.

Именно так представляют ученые возможный путь происхождения полета в природе. Правда, так легко объяснить, откуда взялся самый простой — парящий — полет. От него еще очень далеко до полета активного. Как произошел этот эволюционный скачок, — ученым еще предстоит разбираться. Окончательного ответа на этот вопрос пока нет.

Если принять «лесную» версию происхождения летающих животных, то нельзя не вспомнить вот о чем. Как известно, люди произошли от обезьян. А многие обезьяны ведут очень даже древесный образ жизни. Почему же среди них нет летунов? Ведь если бы обезьяны, прыгая с ветки на ветку, научились хотя бы планировать, то, глядишь, и людям от этой способности что-нибудь перепало бы.

Действительно, летучие обезьяны бывают только в сказках. Помните неприятных слуг Бастинды из «Волшебника Изумрудного города»? В природе такие, к счастью, не водятся. Хотя, возможно, многим людям хотелось бы произойти именно от летучих обезьян. Но их не бывает. Однако некоторые таинственные следы подобных животных можно обнаружить в затерянных уголках природы.

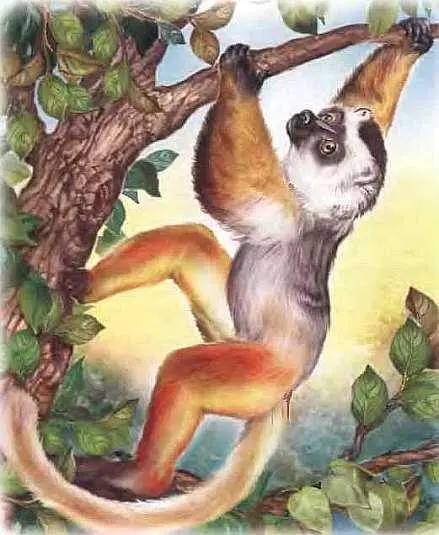

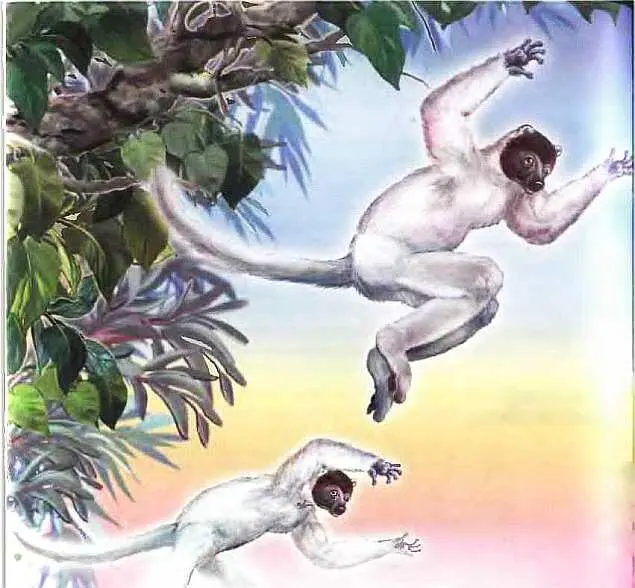

На острове Мадагаскар живет много уникальных животных. Среди них — полуобезьяны, которые называются аваги, индри и сифаки. Они, как и мы с вами, тоже относятся к приматам. У этих животных от груди к передним конечностям тянется небольшая кожаная складка. Аваги, индри и сифаки никак ее не используют, но специалисты считают, что она может быть остатком — рудиментом — когда-то хорошо развитой летательной перепонки. Если это так, значит предки полуобезьян могли планировать.

Аваги, индри и сифаки живут на высоких деревьях в густых тропических лесах Мадагаскара. Очень любят собираться группами на вершинах и греться в лучах заходящего солнца. При их образе жизни планирующий полет был бы вполне уместен. Почему же полуобезьяны утратили эту способность?

Ответа нет. Никто не может сказать, почему эволюционный процесс пошел по тому, а не по иному пути. Видимо, какие-то другие приспособления примитивных приматов оказались полезнее и были закреплены естественным отбором, а способность к планирующему полету — нет. Можно только фантазировать на тему: что было бы, если бы эволюция приматов пошла по пути развития способности летать. Скорее всего, они остались бы достаточно мелкими — не больше шерстокрыла. И, скорее всего, их передние конечности никогда не превратились бы в «умелые руки» высших приматов. Следовательно, и головной мозг не достиг бы того уровня развития, который можно наблюдать у человекообразных обезьян и человека. Так что, получается: или — или. Или думать, или — летать. Если бы эволюция приматов пошла в сторону усовершенствования приспособлений для полета, то человек разумный, как биологический вид, скорее всего, никогда не появился бы на Земле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: