Владимир Верников - Тропой флибустьеров [Очерки]

- Название:Тропой флибустьеров [Очерки]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Верников - Тропой флибустьеров [Очерки] краткое содержание

Тропой флибустьеров [Очерки] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А рабочие, занятые на добыче асфальта, не обращают на эти «мелочи» никакого внимания. Они деловито и спокойно укладывают невдалеке от берега широкие лаги — толстые доски, на которые затем въезжают экскаватор и самосвалы. Говорят, что глубина озера — до сорока метров, а запасы асфальта и подсчитать трудно. Хотя добывают его ежегодно почти сто тысяч тонн — в основном на экспорт в Англию и ФРГ, — за многие десятилетия берега озера почти не изменились.

Ученые считают, что когда-то, несколько веков назад, здесь действовал мощный грязевой вулкан. После его извержения в пустой кратер под землей потекла нефть, постепенно заполнив его до краев. С годами выплескиваемая из кратера нефть, из которой испарялись легкие вещества, и образовала это озеро с натуральным асфальтом. Его защитные свойства и способность противостоять даже всесильному в этих краях солнцу познали уже первые завоеватели острова, покрывавшие им днища своих кораблей. Они же стали продавать его в Европу, перевозя в специальных чанах.

Развитие градостроительства дало новую жизнь тринидадскому асфальту. Мадрид был первым городом в мире, где появились асфальтовые мостовые. С тех пор из озера близ Ла Бреа несметное количество этого редкого строительного материала перекочевало в другие страны, но в самой деревушке улицы и по сей день вымощены булыжником, а то и просто засыпаны щебенкой. Вот так-то: сапожник остался без сапог…

Правда, Порт-оф-Спейн, большой и шумный торговый город, многое сохранивший от прошлых веков, может похвастать тем, что в нем почти нет пыли — всюду асфальт. Долгое присутствие английских колонизаторов наложило свой отпечаток на его облик — на архитектуру, традиции. Приметы этого — в уединенных особняках, окольцованных широкой асфальтовой полосой, в тщательно ухоженных на британский манер парках и газонах, в повальном увлечении крикетом и травяным хоккеем и даже в обязательной порции джема на завтрак, который тебе предлагают и в уличном кафе, и в дорогом ресторане.

Мне доводилось много раз бывать на Тринидаде и дважды беседовать с премьер-министром страны Эриком Уильямсом. Несколько его фраз хочется привести здесь для характеристики сложности жизни молодого государства. «Нам приходится туго, — говорил он, — когда мы пытаемся противостоять экономической конкуренции монополий. Национальная психология приучена не потреблять местные продукты только потому, что они местные, и преклоняться перед всем иностранным. А колониальный режим, как правило, производит то, что не потребляет, а потребляет то, что не производит».

В этих словах — ключ к пониманию многих проблем страны. Скажем, изделия легкой промышленности Тринидада, которые мало в чем уступают английским, так как выпускаются на тех же самых фабриках и теми же рабочими, что и прежде, до национализации, практически не имеют спроса: бирка не та. А это значит, что приходится импортировать многое из предметов первой необходимости, которые вполне можно выпускать на самом Тринидаде. Но кто решится, зная заранее, что обречен на финансовый крах, налаживать такое производство?

До сих пор шла речь о промышленности. А как обстоят дела в сельском хозяйстве? Вроде бы и невелик Тринидад, а едешь по нему и удивляешься: сколько прекрасно ухоженной земли, каждый клочок ее зеленеет, радуя глаз. Многочисленные укрытые от океанских ветров долины ценятся особо: здесь на больших площадях традиционно выращиваются богатые урожаи сахарного тростника, риса, какао, кофе, цитрусовых. Страна практически обеспечивает себя круглый год и овощами.

На Тринидаде, в отличие от других стран Латинской Америки, никогда не существовало проблемы латифундий — крупных земельных участков, принадлежащих одному лицу. В деревне, которая во многом сохраняет облик прошлого века, преобладает фермерское хозяйство. Фермеры продают свой урожай оптовым покупателям — крупным дельцам, владельцам магазинов — через посредников. Государство всячески поддерживает этих мелких производителей кредитами на покупку семян, удобрений и техники.

Вместе с тем в сельском хозяйстве, в особенности в сахарной промышленности, сохраняют свои позиции крупные частные компании. Правительство и здесь пытается ограничить их деятельность, покупая часть акций и создавая новые кооперативные хозяйства. Однако монополии всячески тормозят этот процесс, затрудняя сбыт продукции, запугивая малограмотных крестьян и манипулируя ценами. Нередко, к сожалению, они добиваются своего.

Вот почему все еще сильны в стране иностранные банки и компании, оккупировавшие стеклянно-алюминиевые небоскребы в самом центре столицы. Но, вникая в смысл перемен и в планы молодого государства на будущее, веришь, что придут другие времена: народ Тринидада полон оптимизма. И потому, когда на светящийся огнями город опускается влажная тропическая ночь, а вокруг тяжело дышит океан, кажется, что это корабль, идущий сквозь рифы и непогоду к новому берегу.

На Тобаго из Тринидада ходит маленький, почти игрушечный самолет с ярко нарисованной на его фюзеляже распластавшейся в полете птичкой колибри — такова эмблема местной авиакомпании. Взлетев ранним утром с аэродрома в Порт-оф-Спейне, через каких-нибудь двадцать минут я уже шел по раскаленной бетонной полосе аэродрома в Скарборо, главном городе острова Тобаго, насчитывающем 35–40 тысяч жителей. Раскинувшись на холмах, он словно сбегает к пенной полосе прибоя своими неказистыми деревянными домами. Внушительный вид имеют лишь серые толстые стены старинных фортов, которые смотрят на бескрайнюю синь моря с нескольких вершин, царствующих над городом.

Несмотря на ранний час, солнце жжет немилосердно, и пешая дорога к отелю, занимающая чуть больше десяти минут, превращается в тяжелое путешествие. Поэтому знакомство с городом откладываю на вечер, когда спадет полуденная жара и оживут улицы, пустынные даже поутру — трудовой люд занят своими каждодневными делами, а многочисленные туристы нежатся в бирюзовых водах прекрасных пляжей.

Беру в руки лежащий в номере последний выпуск туристского путеводителя и с первых же страниц погружаюсь в туманное прошлое, когда шла непрерывная борьба за остров. В водоворот тех бурных событий порой попадали люди совершенно неожиданные, полные страсти не только к обогащению, но и к рискованным переходам через многие моря и океаны. Заголовок одной из статей невольно вызывал улыбку: «Русские уже были здесь!»

Русские! Начинаю читать и удивляюсь еще больше: нет, не русские, а предки нынешних латышей — курляндцы. Однако история и в самом деле любопытная.

Чуть раньше 1639 года герцог (правитель) Курляндии Джеймс, который, как утверждают, был приемным сыном английского короля Джеймса I, снарядил небольшую экспедицию на Тобаго. Путешественники благополучно добрались до острова и, поселившись на нем, вначале жили в мире и согласии с индейцами. Но затем, неизвестно почему, индейцы напали на них и разрушили поселение. Тогда в 1642 году на Тобаго, в то время уже принадлежавший Голландии, отправилась новая экспедиция, которая по прибытии обосновалась на восточном берегу острова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

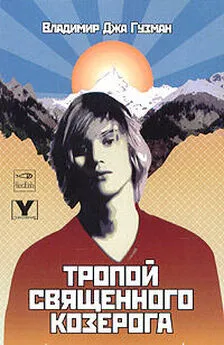

![Обложка книги Владимир Верников - Тропой флибустьеров [Очерки]](/books/1093118/vladimir-vernikov-tropoj-flibusterov-ocherki.webp)