Юрий Фролов - От инстинкта до разума [Очерк науки о поведении]

- Название:От инстинкта до разума [Очерк науки о поведении]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1952

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Фролов - От инстинкта до разума [Очерк науки о поведении] краткое содержание

В этом отношении книга проф. Ю. П. Фролова «От инстинкта до разума» заслуживает большого внимания, так как она вскрывает всю антинаучность всевозможных теорий империалистических лакеев от науки.

От инстинкта до разума [Очерк науки о поведении] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Спинной мозг соединен с телом двумя видами «корешков»: одни из них (задние) несут раздражения от кожи и других органов (чувствительные пути), другие (передние) являются двигательными, т. е. несут возбуждение к двигательным органам — к мышцам.

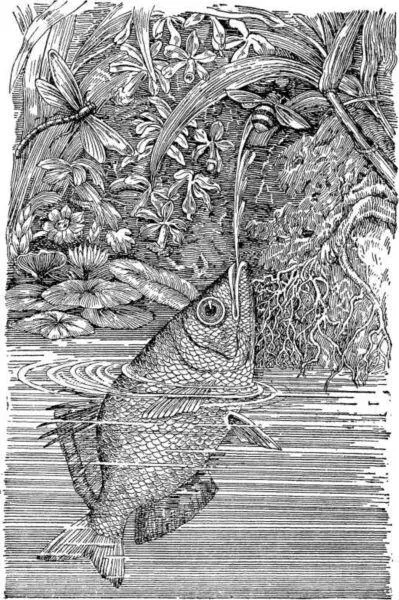

Ведущую роль в поведении высших позвоночных играет передний конец нервной системы или головной мозг. Если у беспозвоночных мы находим десятки и сотни тысяч нервных клеток, то число нервных клеток в мозгу рыб измеряется миллионами и миллиардами. Есть, правда, одно низшее хордовое животное — ланцетник, у которого вовсе не имеется головного мозга. У ланцетника нет глаз. У рыб, начиная с хрящевых, например акул, и кончая костистыми, составляющими огромное большинство этого класса позвоночных, наблюдается расчленение головного конца мозговой трубки головного мозга на три части — переднюю, тесно связанную с органами чувств; среднюю часть, заведующую установкой и регуляцией основных движений тела в пространстве, и, наконец, заднюю, так называемый мозжечок. Последний имеет близкое отношение к сохранению равновесия и несет ряд других важных функций. Равновесие необходимо для движения и для всех проявлений инстинктивной деятельности. Мозжечок особенно развит у акул, производящих сложные движения — перевёртывание на спину при схватывании добычи. Та же ловкость обнаруживается у костистых рыб, например «брызгунов», инстинкт которых позволяет им охотиться за насекомыми не только в воде, но и в воздухе (рис. 7).

Рис. 7. Рыба-«брызгун» охотится за воздушно живущим насекомым, выбрасывая изо рта струйку воды.

Самую заднюю часть головного мозга или переднюю часть спинного составляет продолговатый мозг, в котором расположен важнейший центр управления дыхательными движениями и другие нервные центры.

По мере того как предки высших позвоночных стали покидать водную среду и выходить на сушу, строение их нервной системы и, вместе с тем, всё их поведение стали всё более усложняться.

У земноводных животных, в частности у лягушки, соответственно её более сложному образу жизни (надо учесть, что передвижение позвоночных по суше представляет большую трудность и сопряжено с большим числом препятствий, чем плавание в воде), передняя часть мозга развита ещё больше, чем у рыб. Здесь мы уже имеем зачатки мощных скоплений нервных клеток — так называемых больших полушарий головного мозга, о которых мы будем говорить впоследствии. Правда, эта часть пока ещё обслуживает по преимуществу химические — обонятельные раздражения, которые лягушка получает главным образом через воду. Эта способность узнавать издали о веществах, растворённых в воде, даёт земноводным огромные преимущества в борьбе за жизнь.

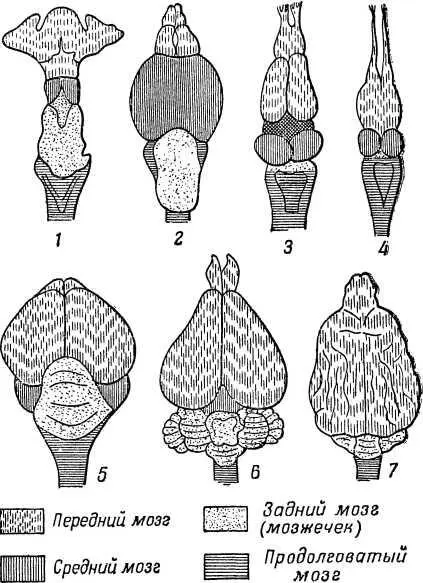

В совершенстве реакций лягушек на внешние раздражения нетрудно убедиться каждому, наблюдая, как ловко это животное плавает, ныряет, ловит мух и ускользает от врагов, в том числе и от человека, если он ловит лягушек без сачка. Каждый инстинкт проявляется в той или иной комбинации действий, и чем сложнее инстинкт, тем более совершенна эта комбинация в результате усложнения связи в клетках нервной системы. В центрах среднего мозга лягушки (рис. 8) — так называемого двухолмия — осуществляется взаимодействие между важнейшими внешними раздражениями, к числу которых относятся зрительные сигналы (глаза у лягушки развиты отлично и во многом напоминают глаза высших позвоночных) и деятельность мышц тела.

Рис. 8. Строение головного мозга позвоночных животных: 1 — миноги; 2 — костистой рыбы; 3 — лягушки; 4 — пресмыкающегося; 5 — птицы; 6 — низшего млекопитающего (грызуна); 7 — хищника (собаки).

Из этого взаимодействия органов чувств и нервных центров складываются все простые и сложные поступки животного, всё его поведение.

Если удалить тонким ножом передний мозг лягушки, но сохранить её средний мозг, то она утратит свою ловкость. Правда, она ещё может сохранить основное положение тела: она сидит, подняв голову и подогнув задние лапки. Даже лишившись передней части мозга, она способна держаться на суше и на воде, выходить из любого положения, какое вы ей придадите. Как неповреждённая лягушка, она всегда готова к прыжку. Заметим, что именно с помощью прыжков это животное ловко настигает добычу и ускользает от нападения врага.

Но сделаем ещё одну дополнительную операцию — удалим у лягушки средний мозг. Хотя она по-прежнему останется жива, но будет теперь пассивно лежать на животе или на спине. Следовательно, без этой (средней) части головного мозга она теряет способность двигаться, прыгать, плавать. Однако она не теряет вовсе способности защищаться, но эти способы защиты крайне элементарны: если ущипнуть лягушку за лапу — лапа подтянется к животу. Наконец, если разрушить и спинной мозг, — все движения прекратятся.

Поднимемся ещё на один «этаж» выше по лестнице развития животного мира.

В истории развития нервной системы позвоночных особое место занимают пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы.

Пресмыкающиеся — один из древних классов позвоночных, населявших поверхность нашей планеты ещё в ту пору, когда она была покрыта гигантскими папоротниками (так называемый юрский период). В доисторическом прошлом Земли среди пресмыкающихся имелись как представители, ведшие чисто водный образ жизни, так и свободно передвигавшиеся по земле. Поэтому их нервная система достигла большого совершенства, а их инстинкты питания, Самозащиты и охраны потомства были весьма разнообразны.

Существовали пресмыкающиеся, летавшие подобно птицам по воздуху, так называемые птеродактили. Пресмыкающиеся и сейчас имеют то общее свойство с птицами, что размножаются путём откладки яиц. Пресмыкающиеся располагали уже высокоразвитой нервной системой и обладали сложными и разнообразными инстинктами. Остатки пресмыкающихся сохранились в древних пластах земли как память о тех геологических эпохах, когда поверхность земли выглядела совершенно иначе, чем сейчас. На ней «паслись» тысячи разнообразных видов пресмыкающихся, проявлявших высокую сложность поведения. Однако они были вытеснены другими животными — птицами и млекопитающими, у которых были меньшие размеры тела, но которые обладали большим развитием мозговых функций, большей подвижностью и, тем самым, большей приспособленностью к изменяющимся условиям внешней среды.

Переднюю часть головного мозга древних и ныне живущих пресмыкающихся образуют так называемые полушария, состоящие из клеток, тесно связанных не только с обонянием, как это свойственно рыбам, но и с другими органами чувств. Средний мозг (двухолмие) содержит сложно устроенные зрительные и слуховые центры, связанные с соответствующими органами чувств, а также специальные центры, регулирующие позу животного. Здесь, как и у лягушки, высшие центры как бы контролируют работу низших, вступают с ними в теснейшую связь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Юрий Фролов - От инстинкта до разума [Очерк науки о поведении]](/books/1098257/yurij-frolov-ot-instinkta-do-razuma-ocherk-nauki-o.webp)