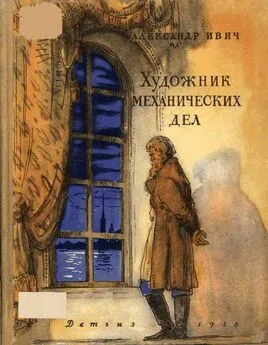

Александр Ивич - Мир вокруг нас

- Название:Мир вокруг нас

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ивич - Мир вокруг нас краткое содержание

Мир вокруг нас - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Долго пришлось разматывать моток, прежде чем снизу послышался глухой стук привязанного к ее концу камня. Десять метров! Ведь это почти высота трехэтажного дома!

Пещера, в которую мы попали, круглая, со сводчатым потолком.

В пещере сухо, на дне валяются крупные и мелкие шероховатые обломки известняка.

По извилистому коридору мы уходим дальше. Этот коридор похож на трещину: внизу он так узок, что едва удается поставить ногу, а вверху расширяется настолько, что можно идти, только слегка задевая плечами за его стены.

Коридор-трещина опускается вниз.

Внезапно в тишину пещеры врывается негромкий звук, похожий на тихое всхлипывание. Это течет где-то вода. Еще несколько шагов — и холодные прозрачные струи, невидимые в темноте, полились на голову и за воротник…

Оказывается, маленький водопадик падает со стены на дно трещины, и дальше приходится идти по щиколотку в воде. Вот она, вода, когда-то протекавшая на поверхности! Здесь, на глубине, она продолжает свою разрушительную работу.

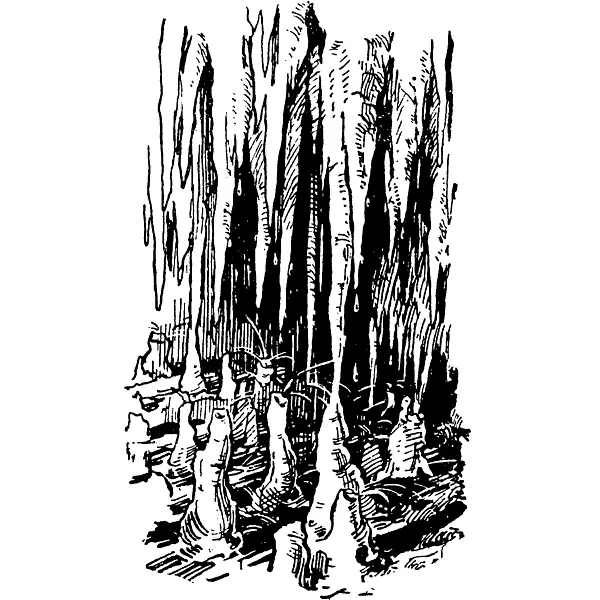

Вправо и влево от трещины, по которой мы идем, отходят еще более узкие трещины. Из некоторых медленно, по каплям, сочится вода. Вдруг «наша» трещина кончается — впереди огромный зал, наполненный высокими блестящими желтовато-беловатыми колоннами, столбами, чашами. Огромные сосульки свешиваются со стен и потолка. Какой-то сказочный, волшебный дворец…

В причудливом свете зажженных факелов закачались длинные тени, а кажется, что и гирлянды и занавеси тоже раскачиваются из стороны в сторону.

Кто же создал это роскошное убранство подземного дворца? Вода.

В воде, протекающей среди известняков и растворяющей их, заключено много углекислого кальция, из которого в основном состоят известняки. Это тот самый углекислый кальций, который образует накипь в паровозных котлах, чайниках и самоварах и который делает воду «жесткой».

Когда капельки воды повисают на потолке пещеры, вода начинает испаряться, а растворенная в ней соль кальция остается.

Проходят столетия, и на потолке пещеры вырастают сначала тоненькие, а потом толстые и длинные сосульки — сталактиты. А навстречу им, от пола, растут встречные сосульки. Они еще крупнее и толще. Это сталагмиты. Они образуются там, куда падают капли воды и, испарившись, оставляют заключенные в них соли кальция. Срастаясь, сталактиты и сталагмиты образуют колонны.

Сталактиты и сталагмиты.

Интересно бродить в пещерах — открывать в них новые коридоры, залы, гроты, прозрачные озера.

Но изучение пещер — это не только интересное, а и очень важное дело.

Если не знать, что неглубоко под землей находятся пустоты, и выстроить над ними тяжелые здания электростанций или заводов или провести железную дорогу, — могут произойти обвалы.

В нашей стране изучением подземных пещер занимаются специалисты-ученые.

Узнавая свой край, вы, ребята, можете помочь ученым. Помните только, что исследованием пещер нельзя заниматься в одиночку и без опытного руководителя, а отправляясь в поход, нужно иметь при себе небольшой запас продовольствия и необходимое снаряжение.

Г. Ганейзер

Рождение озера

Близ Ленинграда, в Пулкове, есть научное учреждение, которое изучает землетрясения. Оно называется сейсмической станцией. 5 февраля 1911 года, в 11 часов 15 минут вечера, особый прибор на этой станции вычертил маленькую закорючку на вращающемся бумажном цилиндре. Эта закорючка означала, что почва под Пулковом дрогнула, сдвинувшись на толщину человеческого волоса.

Наутро сотрудник станции посмотрел на закорючку, исписал страницу столбцами цифр и занес в дневник:

«5 февраля на Памире, в Средней Азии, произошло землетрясение силой в восемь баллов».

Точный прибор не ошибся. Не ошибся и сотрудник сейсмической станции. В самой глубине величайшей горной страны Памир есть пост Памирский. В 1911 году пост представлял собой маленькое местечко на реке Мургаб; здесь стоял отряд солдат под начальством капитана Заимкина. В ночь на 6 февраля солдаты и офицеры проснулись от сильных толчков. В течение двух минут казарма ходила ходуном. Часы остановились, стены растрескались. Однако никто не пострадал.

Трещины замазали глиной. Жизнь потекла по-прежнему. Лишь одно беспокоило капитана: после землетрясения он оказался отрезанным от всех кишлаков (деревень).

Горные тропы на Памире лепятся по стенам ущелий. Над головокружительными пропастями таджики построили шаткие овринги — балконы из хвороста и дерна, висящие на жердях, вбитых в трещины скал. Зимой овринги засыпаны снегом, и пройти по ним почти невозможно. А после землетрясения многие из них и совсем обрушились, связь с кишлаками окончательно прервалась.

Тогда Заимкин приказал таджику Басиду, славившемуся своей смелостью, каким угодно способом спуститься вниз по Мургабу и разведать, что там делается. Басид молча выслушал приказ. Он вернулся домой, взял баранью шкуру и надул ее воздухом. Затем он отнес ее на Мургаб, сел на нее и помчался по бешеной, порожистой реке.

«Начальник послал парня на верную смерть», — думали солдаты.

Но Басид вернулся. Он доложил, что вниз по реке все кишлаки разрушены. Жители частью погибли, частью остались без крова. Самое удивительное произошло с кишлаком Усой. Долина Мургаба вздулась под ним пузырем и образовала новую гору. На вершине горы продолжает расти тополь, украшавший Усой, и видны следы усойских ослов. Сам же кишлак провалился неизвестно куда. Новая гора запрудила Мургаб. Ниже ее русло реки высохло, а выше начало образовываться озеро.

Все это было похоже на сказку, тем более что очевидцев происшествия не осталось. Пятьдесят четыре жителя Усоя, которые могли бы рассказать о катастрофе, бесследно исчезли.

Заимкин сам отправился в путь. С большим трудом уже весной добрался он до кишлака Сареза. Озеро быстро росло и приближалось к кишлаку. Оно заполнило узкую долину и омывало отвесные стены гор. Дальше дороги не было. Сарезцы перестали обрабатывать землю. «Все равно до осени зальет», — говорили они.

Бравый офицер обругал их лентяями и уехал, так и не добравшись до таинственной горы. Вернувшись на пост Памирский, он настрочил донесение начальству в Хорог.

Город Хорог стоял на реке Пяндж, немного выше впадения в него Мургаба. Там жил начальник русских войск на Памире Шпилько. Он подумал: «Если озеро прорвет запруду, вода пойдет не только вниз, но и вверх по Пянджу. Погибнет Хорог и вся долина». И он стал готовиться в путь, чтобы самому узнать, велика ли опасность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: