Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

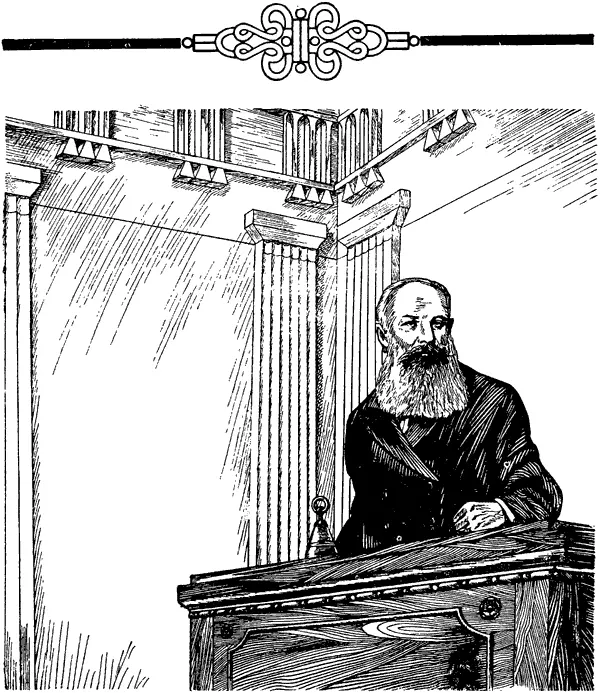

И вот люди, составляющие цвет русской научной мысли, приходят в зал Вольного экономического общества, чтобы слушать лекции Докучаева.

А он бросает в зал слова, полные веры в силу науки, в могущество человеческого разума:

«Я убежден, — говорит он, — что в наших силах вернуть полям их былое плодородие. Надо только изучать явления природы во взаимосвязи, смело отказываться от привычных, но устарелых взглядов на причины засух, неурожаев и голода».

«Я убежден, — говорил В. В. Докучаев, — что в наших силах вернуть полям их былое плодородие!..»

Докучаев не был кабинетным ученым. К своим выводам он пришел в результате многочисленных экспедиций.

Не раз пересек он вдоль и поперек великую Русскую равнину. В летнюю жару и в лютую стужу пробирался он от одной деревни к другой, брал образцы почв, расспрашивая крестьян, внимательно прислушивался к голосу народной мудрости.

Он понимал: для того чтобы предотвратить любое стихийное бедствие, надо прежде установить его причины.

Почему, например, высыхают, оскудевают почвы степей?

Чтобы ответить на это, надо было знать, что такое почва. А науки о почве тогда еще не существовало.

Русские и иностранные ученые сходились в одном: «Почва — только рыхлый поверхностный слой земной коры, сложенный из частиц разрушенных горных пород».

Но так ли это?

Вот песчаные дюны на берегах Балтики. Мириады крошечных обломков камня, гонимых ветром. Но разве можно назвать почвой эти лишенные жизни пески?

А рядом, на стенах древней крепости, слой почвы толщиной более десяти сантиметров. Травы и даже кустарники гнездятся здесь.

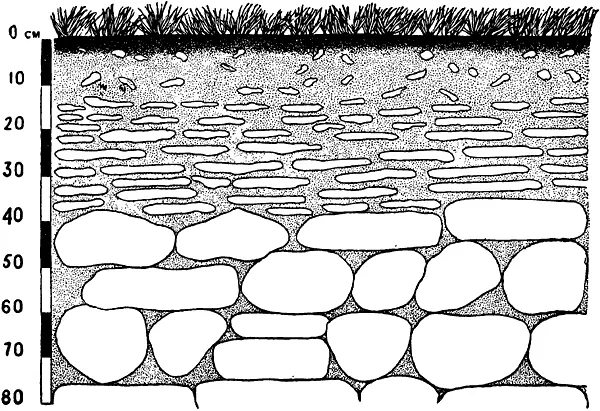

Докучаев подсчитал: десять сантиметров почвы на стенах крепости наросло за семьсот семьдесят лет.

В. В. Докучаев подсчитал: десять сантиметров почвы, образовавшейся на стенах Староладожской крепости, наросло за семь с половиной столетий, (по рисунку В. В. Докучаева).

Почему за сотни и тысячи лет прибрежные пески не превратились в почву, остались по-прежнему безжизненными, а в таком, казалось бы, неподходящем месте, как каменные стены крепости, появился слой почвы, давший приют новой жизни?

Видимо, дело не только и не столько в том, из чего образовалась почва, а в том, как протекала ее история.

И Докучаев продолжает наблюдать, изучать, сопоставлять факты. Оказывается, мертвый каменный щебень до тех пор остается безжизненным, пока за дело не возьмутся микробы.

Именно они, эти крошечные обитатели страны невидимок, создали и создают почву на равнинах и плоскогорьях, в пустынях и на склонах гор. Почву, на которой зеленеют луга и колосится пшеница, шумят могучие хвойные леса и поднимаются дикие заросли тропических джунглей, цветут фруктовые сады и растут каучуковые деревья и хлопчатник, сахарный тростник и лен, финиковые пальмы и подсолнечник. Почву, которая, в конечном счете, поддерживает жизнь всех наземных животных и человека.

Перед мысленным взором Докучаева развернулась величественная картина постоянной и огромной по масштабам созидательной деятельности микроорганизмов.

Вот каменные осыпи — груда обломков известняковых или гранитных скал. Каждый обломок издали кажется совершенно гладким. Но присмотритесь — и вы увидите на ровной поверхности камня крошечные углубления, едва заметные трещины.

В каждое углубление, в каждую трещину попадает пыль, принесенная ветром. Вместе с пылью туда проникают и микробы. Десятками и сотнями собираются они в каменной «пещерке» и дожидаются лучших времен. Пройдет дождь, пыль в трещинах намокнет — и микробы тотчас начинают расти и размножаться. Они выделяют различные кислоты, которые растворяют и углубляют стенки их убежища.

Чем больше становится величина каменной «пещерки», тем больше может попасть в нее пыли и питательных веществ, необходимых микробам. Они размножаются еще быстрее, и еще больше становится трещина или углубление в камне.

Когда дождя долго нет, микробы голодают. Жизнь в них еле теплится. Но ведь раньше или позже капли дождя снова упадут на камень.

Так продолжается годы, десятилетия, века. Незаметно, но неуклонно микробы завершают работу, начатую солнцем, ветром и водой. Крошечные и нежные, они, словно невидимые гигантские жернова, перетирают в труху, в рухляк обломки самых крепких скал.

Мертвая природа «оживает». На поверхности камня появляется тончайшая бурая пленка — результат работы бактерий. Ученые называют ее «пустынным загаром». Это уже первый шаг в образовании почвы. Вместе с бактериями тут поселяются микроскопические водоросли и грибки. Они продолжают работу бактерий и теперь не только разрушают, но и преобразуют горную породу.

Ничто в мертвой природе не может разложить чистую глину — каолин. Но то, что не могут сделать ни вода, ни кислород, ни углекислота, делает обычная грибковая плесень. Она выделяет вещества, разрушающие даже глину.

Потом на рухляке поселятся лишайники — серые, сизые, черные, желтые. Невзыскательные, легко переносящие долгую засуху, они плотно прильнут к камню и будут продолжать дело своих предшественников — разрыхлять и разлагать горную породу.

Сделают свое дело лишайники и уступают место мхам. Зеленый бархатный ковер покрывает рухляк, появляется первая зелень на рождающейся почве.

Одна форма жизни сменяет другую на ранее бесплодных обломках камня. Но микробы остаются. Они продолжают жить и работать и под разноцветным покровом лишайников и под зеленым ковром мхов. Отмирают лишайники и мхи, а полчища бактерий разлагают их остатки на составные части, пригодные для питания других растений.

Все толще становится слой почвы, все больше в ней питательных веществ. И вот уже там, где был только мох, появляются травы. А за ними приходят кустарники.

Отмирая, они сами становятся пищей для микробов и превращаются в составную часть почвы.

Немало времени пройдет, много поколений микробов погибнет, много лишайников, мхов и трав сменят друг друга, прежде чем почва позволит укорениться даже самому маленькому деревцу. Но время это приходит.

Так было и на стенах старой крепости, где Василий Васильевич Докучаев нашел слой почвы. В разных местах — в трещинах, в промоинах крепостных стен — поселились микробы, потом лишайники и мхи. Они подготовили место для кустарников и молодых деревьев. Сильные корни кустарников и деревьев, проникая по трещинам, разрывая камни, проникали все глубже и глубже. И им деятельно помогали в этом сопровождающие их всюду микробы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: