Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Значит, — размышляет Докучаев, — ошибались ученые, которые считали почву размельченной горной породой. На самом деле все гораздо сложнее. Разве почва не образуется на границе живого и мертвого? Разве она не результат встречи и взаимодействия земли, воды, воздуха, растений и животных?»

Многие сотни опытов и исследований, которые он провел, неизменно отвечали на эти вопросы утвердительно.

И ученый делает вывод, поразивший воображение современников.

«Почва, — заявляет он, — это особое тело природы, созданное землей, водой, воздухом и различными организмами — живыми и мертвыми. Почва имеет историю. Она рождается, живет и развивается, как все живые организмы».

Горные породы, из которых образуется почва, имеют различный состав, и это не может не сказаться на составе будущей почвы.

В одном случае горные породы разрушаются в жарком, солнечном и сухом климате, в другом — в очень влажном или холодном. Одни условия благоприятны для развития микробов, лишайников, мхов и высших растений, другие нет. А это сказывается и на внешнем виде почвы, и на количестве питательных веществ в ней.

А раз так, то естественно было сделать еще два вывода.

Почва рождается не всегда и не везде одинаково. Ее образование может идти быстрее или медленней. Это зависит от состава горной породы и климата — температуры и влажности воздуха, — от микробов и растений, обитающих в данной местности.

Почвы в районах с различными природными условиями также должны быть разными по внешнему виду, составу и свойствам.

Это были лишь предположения. Чтобы они стали научной теорией, следовало найти доказательства, собрать сотни фактов, сопоставить их, проверить. Но Докучаев не сомневался, что доказательства найдутся.

«Возьмем в свидетели саму природу», — заявил он. И вновь отправился путешествовать по стране. На поезде, пароходе, в возке, верхом и пешком проехал и прошел он более десяти тысяч километров.

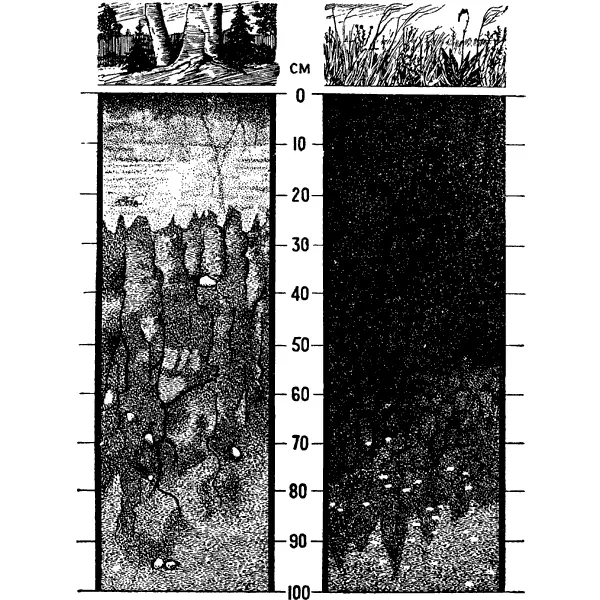

На это потребовались годы. Ведь нужно было побывать в самых глухих и бездорожных местах, останавливаться иной раз через каждый километр и рыть яму или, как говорят ученые, делать почвенный разрез.

Через каждый километр В. В. Докучаев делал почвенный разрез на глубину одного метра: слева — дерново-подзолистая почва; справа — чернозем.

О широте и размахе, с которыми Докучаев проводил изучение почв, говорят уже сами названия возглавляемых им экспедиций: Нижегородская, Полтавская, Смоленская, Кавказская, Крымская, Молдавская… Где только не побывал этот человек, полный неистощимой энергии! Он поднимался на высочайшие горы Кавказа, пересек Каспийское море и исследовал сыпучие песчаные барханы пустыни Кара-Кум.

И всюду он находил подтверждение своим выводам и предположениям.

Вот зона холодной тундры. Зима здесь суровая и длинная, лето короткое. Вода пропитывает верхние слои земли и не успевает испариться. В плотной, холодной почве мало воздуха. В такой почве микроорганизмы развиваются слабо, не могут разложить все органические остатки. И развитие почвы находится в зачаточном состоянии. На ней могут выжить только растения, приспособленные к суровым условиям севера: лишайники, мхи, некоторые мелкие кустарники.

Южнее — зона дремучих хвойных лесов. Здесь иные условия, иной растительный и животный мир. В почве много микробов, и процесс почвообразования заходит дальше, чем в тундре. Во влажной лесной подстилке бурно размножаются микроорганизмы, создающие бесцветные органические кислоты. Они вызывают образование так называемых подзолов — светло-серых почв, бедных питательными веществами.

Двигаясь дальше на юг, мы пересечем зону более древних серых лесостепных почв и попадем в необозримые черноземные степи.

Здесь теплое время года почти равно холодному. В рыхлую мелкозернистую черноземную почву легко проникают воздух, вода и тепло. Это содействует быстрому развитию трав и микробов. Микроскопические грибки и бактерии активно разлагают растительные остатки и накапливают в почве много питательных веществ. Черноземная почва — самая плодородная.

Еще южнее лежат каштановые почвы знойных типчаковых степей, а за ними — бурые почвы полупустыни. Чем дальше на юг от черноземных степей, тем почва все меньше отличается по цвету от горной породы, все меньше в ней микробов и питательных веществ. Если на севере развитие почвы задерживал мороз, то здесь этому развитию мешают жара и засуха.

Известно, что от экватора до полюса поверхность земного шара делят на различные климатические зоны: тропическую, подтропическую, умеренную и полярную. Каждой зоне соответствуют свои виды растений и животных, наиболее приспособленных к условиям этой зоны.

Так же и с почвой. Каждой климатической зоне соответствует своя почва, имеющая особый вид, состав и качество. Значит, так же как и климат, растительность и животные, почва подчиняется закону зональности. Она — часть единой и нераздельной природы.

Это было открытием, имеющим огромное значение для всего человечества.

Ведь только на почве можно выращивать нужные человеку растения, дающие продовольствие и сырье для промышленности. Только почва может дать корм сельскохозяйственным животным.

Почва кормит и одевает человека. Это знали, конечно, и раньше. Но как заставить почву давать большие урожаи?

Каждый земледелец решал этот вопрос по-своему. За многие тысячи лет человечество накопило немалый опыт возделывания и удобрения почвы. Но этот опыт был результатом таланта и случайных удач отдельных людей. Земледелие было искусством.

Благодаря Докучаеву, открывшему тайну образования и развития почв, можно было уже выбирать приемы земледелия сознательно, на научной основе. Земледелие из искусства стало наукой.

Еще при жизни Докучаева его открытия получили международное признание.

«Только благодаря русским ученым почвоведение превратилось в науку, обнимающую весь земной шар», — так говорили ученые всего мира.

А немецкие ученые на одном из международных научных конгрессов заявили:

«Придется теперь учиться русскому языку тем почвоведам, которые хотели бы стоять на современном научном уровне».

Каждой климатической зоне соответствует почва, имеющая особую историю, особые условия развития, состав и свойства. Отсюда напрашивался вывод, что даже проверенные на практике приемы земледелия, которые являются наилучшими для одной зоны, могут вовсе не годиться для другой.

Именно такой вывод и сделал сам Докучаев.

«Таежная лесная почва, — заявил он в одной из своих лекций, — одевает весь север Германии. Применительно к этой почве и создана западноевропейская агрономия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: