Николай Верзилин - Растения в жизни человека

- Название:Растения в жизни человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР

- Год:1954

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верзилин - Растения в жизни человека краткое содержание

Растения в жизни человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава VII

Зеленые помощники в борьбе за урожай

Человек всевозможными способами использует различные растения, получая из них необходимые ему продукты и изготовляя самые разнообразные вещи. Использует человек и удивительное свойство одних растений — помогать повышению урожая других растений. Он мобилизовал себе в помощь ряд растений для получения высоких и устойчивых урожаев полевых культур.

У Инженерного зáмка в Ленинграде в недавнее время разбит красивый сквер.

На большой прямоугольной клумбе цветут интересные растения. У них изящные тонкие пальчатосложные листья в виде темнозеленого веера. Листочки на длинных черешках, как многопальчатые лапки, тянутся к солнцу, поворачиваясь к его лучам. Над листьями возвышается прямая крупная кисть синих, желтых, розовых или белых цветков. У каждого цветка, как у всех бобовых растений, можно различить лепестки: парус, весла и лодочку, на дне которой запрятаны пестик и 10 тычинок, сросшихся в трубочку. Это растение — люпин . Название его происходит от латинского слова lupus — «волк». «Волчья трава» — так названо это растение за горькие, ядовитые семена. Только после вымачивания в горячей воде можно давать семена люпина скоту. Эти семена очень питательны, так как содержат 35 процентов белка, но неприятны на вкус из-за сильной горечи. Советские ботаники вывели сорт люпина с семенами, не имеющими этой горечи.

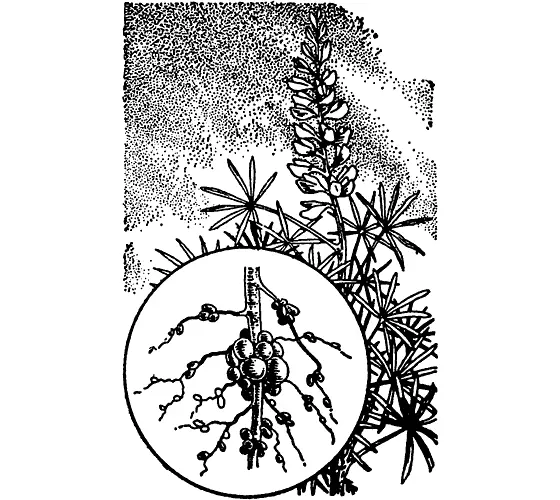

Люпин и клубеньки на корнях.

Но в настоящее время нас интересуют не семена люпина, а его корни. Корни у люпина очень длинные, покрытые крупными наростами, желваками или клубеньками. В этих клубеньках живут мельчайшие бактерии, питающиеся азотом из воздуха. Азот входит в состав их одноклеточного тельца. Корни люпина всасывают азот, отложившийся в бактериях. Азот вместе с сахаром и минеральными солями, содержащими фосфор и серу, образует белки. Вот почему в семенах, стеблях и листьях люпина много белков.

Люпин хорошо растет на песчаных почвах. В рыхлый песок легко проходит воздух, потребляемый бактериями — «квартирантами» корней люпина. Люпин растет и на голом песке, где другие культурные растения расти не могут, так как нет почвы, нет нужного для них питания.

Длинные корни люпина находят глубоко в земле нужные соли, а бактерии снабжают их в изобилии азотом. Растение вырастает высоким, с толстым, сочным, как иногда говорят, «жирным» стеблем.

Чтобы создать почву и необходимое питание для других растений, запахивают люпин, выросший на песке, во время цветения. К следующему году сочные стебли, листья и цветки люпина, разложившись, удобрят почву. В ней окажутся соли, содержащие много азота и других веществ, а песок будет скреплен перегноем. Запаханный люпин обогащает почву, давая 180 килограммов азота на 1 гектар. Такое количество азота получается от 36 тонн навоза. Но этот навоз нужно вывозить на поле, затрачивая на это время и силы, а люпин запахивают на месте, приготовляемом для посева.

С давних пор применяют посевы люпина как зеленое удобрение для улучшения песчаных почв. Это свойство люпина известно было еще в древнем Риме, где все ученые того времени советовали улучшать почву, запахивая «люпинов горьких ломкие стебли и лес их гулкозвенящий» (Вергилий).

«Срезанные кустики люпина имеют силу наилучшего навоза. Я считаю, если у хозяина ничего нет, то люпин всегда придет на помощь. Если на плохой почве его рассеять и запахать около сентябрьских ид, а затем своевременно срезать плугом или мотыгой, то он обнаружит свойства самого прекрасного удобрения», — так писал в I веке римский писатель Колумелла.

Другой римский ученый, Плиний, живший тоже в I веке, в своей «Естественной истории», состоящей из 37 книг, посвящает люпину восторженные строки:

«Нет ни одного растения, которое по природе своей более удивительно чувствовало бы солнце и землю. Во-первых, он ежедневно совершает круговорот вместе с солнцем и даже при облачном небе показывает земледельцу, который час. Кроме того, он трижды цветет… И только он один сеется по невспаханному полю… Ухода не требует вовсе… Мы говорили уже, что от посева его улучшаются почвы и виноградники, а потому сам он до того не нуждается в навозе, что сам может заменить лучший навоз».

В настоящее время люпин большей частью возделывают в садах как красивое растение. Улучшать почву стали другим, тоже бобовым растением — клевером . Кто не знает клевера с его тройчатыми листочками, как бы помеченными светлыми подковками! Узкие красные, розовые или белые цветочки собраны в круглые головки-соцветия.

Возделывать клевер на полях начали сравнительно недавно, хотя его знали еще в XIII веке. По существу, посевы клевера стали распространяться только с XVIII века.

Первый русский агроном, или, как тогда называли, «охотник до земледелия», Андрей Тимофеевич Болотов в 1766 году сообщал о своем опыте посева семян дикого клевера. Он считал, что урожай от семян местного клевера значительно лучше, чем от семян «гишпанского клевера», выписанного из Англии.

Вначале выращивали клевер просто как питательный корм для скота. Но затем заметили, что злаки и лен, посеянные на поле после клевера, дают больший урожай. Исследования показали, что на корнях клевера, как у люпина и других бобовых растений, имеются клубеньки с бактериями, накапливающими азот. После клевера в почве остается до 200 килограммов азотистых веществ на 1 гектар. Клевер не только дает питательное сено, но и удобряет почву. Кроме того, клевер в течение двух-трех лет заглушает сорняки.

Особенное значение клевера было выяснено русским ученым, академиком В. Р. Вильямсом.

Для жизни растению необходимо, чтобы в почве были не только минеральные соли, но и вода, их растворяющая, и воздух, нужный для дыхания корней. Лучшими почвами являются такие, в которых сочетаются и воздух и вода, причем эта вода не испаряется с поверхности и не протекает вглубь. Такие почвы академик В. Р. Вильямс назвал структурными. Они состоят из мелких комочков почвы, между которыми размещаются вода и воздух. При возделывании различных растений, при неправильной обработке почв комочки их размельчаются, структура почвы разрушается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: