Николай Добронравов - Беседа о колесе

- Название:Беседа о колесе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академия наук СССР

- Год:1951

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Добронравов - Беседа о колесе краткое содержание

Беседа о колесе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это примитивное устройство сохранилось в крестьянской телеге, заснятой в 90-х годах прошлого столетия. На рис. 3 ясно видно, что ось этой телеги вращается одновременно с колесами.

Рис. 3. Скат в русской крестьянской телеге конца XIX в.

Смазку оси стали тоже производить искусственно, применяя для этого выкуренную смолу — деготь.

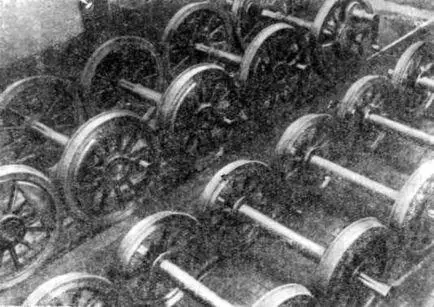

Не следует думать, однако, что в отличие от обычных колес скат (глухая насадка колес на ось) — технически плохое решение вопроса. Наоборот, скат имеет даже немаловажные преимущества перед обычным колесом, насаженным на неподвижную ось: он проще в изготовлении и прочнее. Поэтому его и сейчас применяют во всех современных паровозах и железнодорожных вагонах (рис. 4).

Рис. 4. Современные скаты железнодорожных вагонов и паровозов.

Единственное его неудобство обнаруживается только при крутых поворотах, когда одно из колес должно пройти более длинный путь по сравнению со вторым. Второе же колесо должно при этом не катиться, а скользить. На железной дороге, где повороты плавные, это почти незаметно, но уже у трамвая скольжение на повороте нередко дает о себе знать скрипом и быстрым износом рельс. У телег с деревянными осями и колесами в таком случае возможны поломки. Поэтому крупным шагом вперед в развитии техники передвижения было изобретение колес со ступицей, насаживающихся на неподвижную ось. В этом случае оба колеса вращаются независимо одно от другого, и при поворотах не возникает скольжения. Однако изготовление такого колеса много труднее и требует применения более совершенных инструментов. Кроме того, сплошные колеса подобного типа весьма тяжелы. С течением времени их сменили колеса со спицами, сначала весьма грубые, затем изящные (рис. 5).

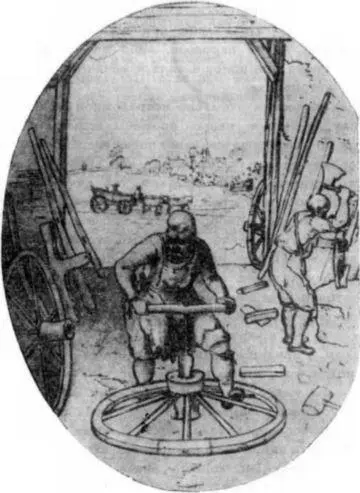

Рис. 5. Изготовление колес со спицами в XVIII в. (со старинного рисунка).

В дальнейшем появились металлические оси и металлические колеса.

Промышленная революция в Западной Европе в конце XVIII в., появление крупного машинного производства, вызвала коренные преобразования в средствах сношения и транспорта. Необходимость улучшения способов доставки руды и топлива способствовала изобретению рельсовых путей. Катящиеся по рельсам колеса были снабжены выступами на ободе (ребордами). Перевозка промышленных грузов стала производиться конной тягой на рельсовых путях.

В середине XVIII в. впервые было сделано изобретение, правда долго не применявшееся, позволившее коренным образом улучшить использование вращательного движения в технике. Дело в том, что и при колесе, неподвижно насаженном на ось, и при колесе со ступицей, вращающемся на неподвижной оси, все же остается трение скольжения, которого нет при самых простых катках. Идея нового изобретения состояла в том, чтобы уничтожить трение скольжения, поместив между осью и ступицей колеса ряд катков либо цилиндрической формы, либо в виде шариков. Это позволило уменьшить трение во втулке оси в шесть-семь раз по сравнению с хорошо смазанным обычным колесом. Такое улучшение особенно пригодилось, когда стали строить повозки, передвигаемые с помощью приложения человеческой силы, — велосипеды и самодвижущиеся повозки — автомобили. В наше время шариковые подшипники устанавливаются почти везде, где есть вращающиеся части машин.

Новейшее улучшение колесных повозок — это применение резиновых шин. Уже давно обод колеса для увеличения прочности стали стягивать железным кольцом — шиной, его надевали на готовое колесо в нагретом виде. При остывании железная шина стягивалась и прочно охватывала деревянный обод колеса. При быстрой езде по каменной дороге такое колесо создавало шум и вызывало сильную тряску. Когда научились обрабатывать резину, поверх железного обода стали накладывать еще резиновый. Это сразу избавило повозку от стука и в значительной мере уменьшило тряску.

Еще более совершенная резиновая шина, изобретенная в конце XIX в., состоит из двух частей: прорезиненной плотной покрышки и тонкой воздухонепроницаемой камеры, которую накачивают воздухом до давления в несколько атмосфер. Такая упругая шина еще лучше устраняет тряску, кроме того, она облегчает ход повозки. Дело в том, что на всякой неровности дороги неупругое колесо, а с ним и повозка должны на большом ходу подскакивать при ударах о препятствия. Как ни малы эти подъемы, надо затрачивать на них работу. Если же шины упруги, то они проминаются на отдельных бугорках и ось при этом не поднимается, а значит, и не производится добавочная работа на поднятие груза (веса повозки с кладью).

В начале XIX в. роль колеса в повозках коренным образом изменилась. До этого времени колесо служило, главным образом, для уменьшения сопротивления трения, т. е. его значение было подчиненным. Когда же стали изобретать самодвижущиеся повозки, то на долю колеса выпала задача передавать движение от двигателя ко всей повозке в целом, иными словами, колесо стало играть активную роль. В этом случае стали применять колеса, наглухо насаженные на ось, которая вращается от двигателя либо при помощи кривошипного механизма, как в паровозе, либо же путем передачи ей вращения при помощи вала и конических шестерен, как в автомобиле.

Как известно, согласно непреложному физическому закону, действие равно противодействию. Поэтому, когда колесо, вращаясь, тянет поезд вперед, оно с такой же силой толкает рельсы назад. Мы, конечно, не замечаем результата этого действия, так как масса Земли во много миллионов раз больше массы самого тяжелого поезда. Поэтому приобретаемая земным шаром скорость оказывается ничтожной. Для того же, чтобы колеса поезда могли отталкивать рельсы назад, необходимо, чтобы трение скольжения между колесами и рельсами было достаточно большим. Интересно отметить, что первые изобретатели паровозов опасались, что вращающиеся колеса будут проскальзывать по земле, тем более по рельсам, и придется делать и колеса и рельсы зубчатыми для того, чтобы паровоз мог тянуть самого себя, не говоря уже о прицепленных к нему вагонах.

Некоторые изобретатели того времени даже снабжали паровозы особыми металлическими «ногами», с помощью которых эти паровозы должны были как бы отталкивать рельсы. Однако мы хорошо знаем из опыта, что эти страхи оказались напрасными, а металлические «ноги» — ненужными. Больше того, они могли отбросить их еще и до постройки своих машин: им, несомненно, было известно действие тормоза. Если не дать колесу возможности вращаться, то повозку можно передвигать только с большим трудом, так как вместо того, чтобы перекатываться, колесо будет скользить по дороге; трение же при скольжении много больше трения при качении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: