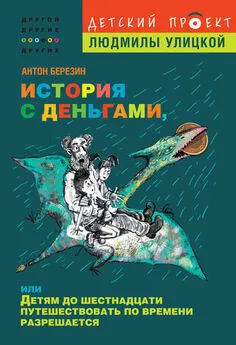

Антон Березин - История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается

- Название:История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44070-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Березин - История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается краткое содержание

История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– Вот для того, чтобы этого не повторилось и Русь стала могучим и сильным государством, началось объединение русских земель вокруг Москвы. А различия монет стали затруднять торговлю. Поэтому в 1534 году все эти деньги были отменены, и стали чеканиться монеты только одного типа. Их чеканили на трех денежных дворах – Московском, Псковском и Новгородском.

– Эх, посмотреть бы, как это делалось, – ни на что особо не надеясь, проговорила Аля.

Вдруг в витрине с пятаком как-то подозрительно застучало. Пятак в витрине носился по кругу. В круге клубился туман, а в тумане постепенно проступало изображение.

– Пррямо телевизорр! – сказал Сильвер и уселся на краю витрины.

– Ага. Только резкость забыли подстроить, – проворчал Кирилл.

Словно услышав его, изображение стало четким: какой-то человек разрезал тонкую серебряную проволоку на кусочки. Другой человек эти кусочки расплющивал. А третий изо всей силы бил по ним какой-то штукой.

– А это что? – спросила Аля.

– Это чекан, – ответил Самаил Георгиевич.

– Так это они монеты, что ли, чеканят? – переспросил Кирилл.

– Да. Так чеканили монеты еще во времена Дмитрия Донского, – подтвердил Самаил Георгиевич. – Только тогда изображения были разные: сцены охоты, потом всадник с мечом. А вот с 1534 года стали чеканить только всадника с копьем. Они назывались копейными денгами. Это и были наши первые копейки. Они, как видите, неправильной формы, а размер – с арбузное семечко. Еще на них была надпись: «Царь и князь великий Иван». Кроме копеек были еще денги (1/2 копейки) и полушки (1/4 копейки). На денге чеканилось изображение всадника с мечом. На полушке чеканилось изображение птички и слово «Государь». И до XVII века русские монеты оставались такими же. Менялись только имена царей в надписях.

– Карраул! Ррубль прропал! – прокомментировал Сильвер.

– И вправду, а куда рубль делся? Сперли? – поддержал его Кирилл.

– Фу, какие выражения! – покачал головой Самаил Георгиевич. – Никуда он не делся. 100 копеек составляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын. Но и рубль, и полтина, и гривна, и алтын использовались в то время лишь для удобства счета копеек. А монет таких не было.

– Понятно, – закивала Аля. – Это, наверное, чтобы серебро экономить.

– Ну, до этого додумались позже. В XVII веке. Многочисленные войны, которые в то время вела Россия, истощили казну. И тогда были пущены в оборот иностранные монеты, на которые ставилась царская печать – с одной стороны царь верхом на коне, а с другой – герб дома Романовых, двуглавый орел. Называлась такая монета «рублевый ефимок» или просто «ефимок». Но этот ефимок официально стоил рубль, а весу в нем было – примерно на 40 копеек. То есть служилые люди получали жалованье по числу монет вроде бы как и раньше, а по весу – в два с лишним раза меньше. Через год начали чеканить медные копейки, которые царским указом велено было приравнять к серебряным. Однако, хотя жалованье платили только медными деньгами, в казну принимали одни серебряные. Такая экономия привела к очень печальным последствиям. На медные деньги никто товаров продавать не хотел, крестьяне отказывались везти в город продукты. В стране начался голод. И в 1662 году в Москве народ взбунтовался. Этот бунт так и вошел в историю под названием «медный бунт». И хоть царь Алексей Михайлович жестоко расправился с бунтовщиками, но медные деньги приказал отменить.

– Брр!.. – вздрогнул Сильвер, глядя на картину подавления «медного бунта» в витрине.

– В истории немало жестоких и неприятных страниц, – грустно сказал Самаил Георгиевич. – В том числе и в истории денег.

После этих слов пятак, наверное, понял, что показал страшное, и виновато улегся в углу витрины.

– Но было немало и славных страниц, – добавил Самаил Георгиевич. – Например, когда на Руси еще не было орденов и медалей, за воинскую доблесть награждали золотыми и серебряными монетами. Первым это начал делать царь Иван III. А так как своих золотых на Руси тогда не выпускали, «монетой за храбрость» стал венгерский золотой, на который нанесли имена Ивана III и его сына Ивана Ивановича. При царе Федоре Иоанновиче (сыне Ивана Грозного) награждали уже золотой монетой с изображением Георгия Победоносца. Золотыми и серебряными монетами награждал героев войны и Петр I. Причем награду после победного сражения или похода получали все его участники, только воинам доставались серебряные монеты, а воеводам – золотые.

– Да здрравствует государрственный геррб! – вдруг заорал Сильвер – да так, что пятак в витрине с испугу перевернулся вверх орлом. – Прравильно! – удовлетворенно кивнул попугай.

– Ты чего, Сильвер, совсем того? – Кирилл покрутил пальцем у виска.

– Да нет, не совсем, – улыбнулся Самаил Георгиевич. – Просто он хочет напомнить мне, чтобы я не забыл рассказать про гербы у монет. Это и в самом деле очень интересно. Герб возник в глубокой древности как отличительный знак государства, города или знатного рода. Герб вышивался на одежде, флагах, изображался на щитах, наносился на печати, монеты, грамоты. Мы с вами уже не раз встречались с гербами. На первых русских монетах, златниках и сребрениках, ставился трезубец – знак рода Рюриковичей и одновременно герб Киевской Руси. Московские государи, начиная с Ивана III, изображали на монетах Георгия Победоносца, копьем поражающего дракона. Позже этот знак стал гербом Москвы.

– А двуглавый орел откуда взялся? – спросила Аля, глядя на орла на пятаке.

– Пррилетел! – ответил Сильвер.

– Ну, до того как прилететь к нам, орел появился на монетах древней Греции как знак верховного бога Зевса. Потом – на боевых знаменах римских легионеров. Затем стал символом власти во Втором Риме – Византийской империи. Там, чтобы одновременно смотреть и на Запад и на Восток, орел заимел себе вторую голову. А когда Москва стала центром русского государства, она объявила себя Третьим Римом. Тогда-то двуглавый орел и приземлился на русскую землю. Сначала на государственные печати и знамена, а примерно через 150 лет и на монеты. Помните ефимок с орлом? Вообще-то, надо сказать, орел побывал в гербах многих европейских государств. А в некоторых остался и сейчас.

– Сильверр – оррел! – гордо провозгласил попугай, с удовольствием рассматривая себя в зеркало.

– Орел, орел, – кивнул Самаил Георгиевич. – Кажется, еще двум молодым орлам не мешало бы чего-нибудь поклевать. Тем более, что вот уже пять минут мама кричит, чтоб они летели в гнездо обедать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Антон Березин - Скелет в шкафу и другие ужасные истории [litres]](/books/1057849/anton-berezin-skelet-v-shkafu-i-drugie-uzhasnye-isto.webp)

![Антон Березин - Гадский гаджет [litres]](/books/1144869/anton-berezin-gadskij-gadzhet-litres.webp)