Антон Березин - История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается

- Название:История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44070-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Березин - История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается краткое содержание

История с деньгами, или Детям до 16 путешествовать по времени разрешается - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– И вовсе я его не прятал и не замуровывал! – возразил Самаил Георгиевич. – А просто закрыл на всякий случай. Так сказать, во избежание.

– Интересно, – продолжал Кирилл, – а чего это у вас тут написано «Русские деньги. Куны», а лежат вовсе даже и не русские, а какие-то арабские монеты.

– Это потому, что сначала на Руси не было своих денег. А в VIII–IX веке арабские купцы привезли на территорию Киевской Руси свои серебряные дирхемы. Здесь дирхемы получили русское название – куны и стали использоваться как русские деньги. Половину же куны назвали просто резаной – отрезанной куной.

– А кунами деньги назвали в честь меха куниц, да? – спросила Аля.

– Сначала некоторые ученые так считали, – покачал головой Самаил Георгиевич. – Но сейчас большинство думают, что «куна» произошла от латинского слова «cuneus», означающего «кованый, изготовленный из металла». Когда арабских монет стало не хватать, на Руси начали использовать и западноевропейские динарии. Правда, чтобы не осложнять себе жизнь, русские купцы называли их все так же – кунами. 25 кун составляли гривну. Откуда появилось слово «гривна»? Женщины любили носить на шее ожерелье из драгоценного металла, которое называлось гривной (от слова «грива» – шея). Считается, что, когда появились монеты, ожерелья начали делать из них. Отсюда и пошло выражение «гривна кун». Правда, некоторые ученые говорят, что все было совсем не так…

– Кошмарр! – простонал Сильвер, хватаясь крыльями за голову.

– Не кошмар, а наука, – строго поправил его Самаил Георгиевич. – И иногда ученым очень трудно бывает разобраться, что же было на самом деле. Приходится лишь догадываться.

– А вы бы слетали в то время и все бы точненько узнали, – сказал Кирилл и как бы невзначай добавил: – С нами, разумеется.

– Прравильно! – оживился попугай.

– Правильно-то правильно. А вы знаете, какое тогда время было? – разгорячился Самаил Георгиевич. – Самое что ни на есть опасное время! Русские князья перессорились между собой – каждый хотел править сам. Между ними начались войны, Киевская Русь распалась на отдельные княжества. И перестали чеканить даже те немногие русские златники и сребреники, которые чеканились на Руси с X века. А монеты были красивые: на одной стороне Великий князь Киевский, на другой – трезубец. А тут как раз прекратился ввоз динариев. Началось на Руси «безмонетное» время. Деньгами, как когда-то, стали куски серебра.

– А чего ж тут опасного-то? – удивился Кирилл. – Ну, поссорились, потом помирились. Обычное дело. С кем не бывает?

– А то, что в результате всех этих ссор Русь была так ослаблена, что не смогла защититься, когда в XIII веке на нее двинулись несметные монгольские полчища. Храбро сражались против них князья со своими дружинами, но поодиночке победить, конечно, не могли. Вскоре вся Русь, за исключением Новгорода, оказалась под монгольским игом. И для Руси наступили тяжелые, мрачные времена. Города были разрушены, торговля заглохла.

– Кошмарр! – вздохнул Сильвер и на всякий случай поближе придвинулся к Але.

– Но ведь все кончилось хорошо? – с надеждой спросила та.

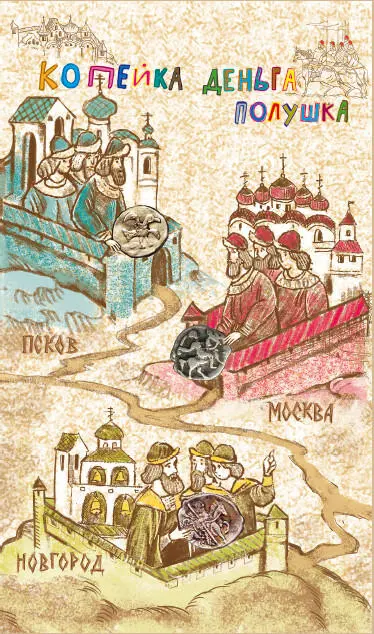

– В конце концов – да, – успокоил ее Самаил Георгиевич. – Однако монгольское иго продержалось на Руси очень долго – около 300 лет. И все это время ученые сейчас называют «безмонетным». Но, как ни тяжело было жить под властью захватчиков, жизнь все-таки продолжалась. Как раз тогда в Новгороде появился рубль, который еще назывался рублевой гривной. Такое странное название объясняется очень просто: сначала отливался длинный слиток серебра, который потом рубился на части – гривны, весом примерно в 200 грамм. Эти гривны и назывались рублевыми гривнами или просто рублями. Половина рубля называлась полтиной. Потом изготовление рублей упростили. Из расплавленного серебра делали не один длинный слиток, а с помощью специальной ложки – льячки – разливали его в цформочки. Одна льячка серебра – одна отливка. Это оказалось гораздо удобнее и точнее, чем рубить серебряные слитки. Но название рубль осталось. И вскоре новгородские рубли распространились по всем русским княжествам.

– А чего же они какие-то дурацкие рубли придумывали, вместо того чтобы взять да всыпать этим монголам по первое число? – возмутился Кирилл.

– Быстро, Кирилл, только двойку можно получить, – укоризненно сказал Самаил Георгиевич. – Для того, чтобы всыпать этим монголам по первое число, надо было договориться с рассорившимися русскими князьями и собрать объединенное войско. Что и сделал московский князь Дмитрий Иванович. В 1380 году в Куликовской битве русское войско победило войско хана Мамая. После этой победы князя стали называть Дмитрием Донским. Дмитрий Донской первый возобновил чеканку монет на Руси. На его монете был всадник с боевым топором. Но одной победы оказалось недостаточно для свержения векового ига, слишком сильна была зависимость от захватчиков, и потому на оборотной стороне монеты было написано: «Султан Тохтамыш Хан. Да упрочится царствие его». Еще почти сто лет Русь постепенно избавлялась от монгольского ига. Даже название русских монет было взято от татарской монеты «денга» (в переводе с татарского – «звенящий»).

– Так ведь это же почти «деньги»! – воскликнула Алечка.

– Правильно. В нашем языке слово «денга» постепенно превратилось в слово «деньги». По примеру Дмитрия Донского деньги начали чеканить чуть ли не все русские князья. К началу XV века на Руси уже было около 20 городов, где чеканили свои деньги. Причем монеты разных княжеств очень сильно различались и весом, и внешним видом. Надпись на новгородских монетах гласила: «Великого Новгорода». На монетах Пскова помещалась надпись: «Деньга псковская». В Твери чеканились монеты с изображением чеканщика монет со штемпелем и молотком. На монетах Ростова Великого писали имена сразу четырех князей – московского и трех местных.

– Они опять все рассорились, да? Им что, монгольского ига было мало?! – возмутился Кирилл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Антон Березин - Скелет в шкафу и другие ужасные истории [litres]](/books/1057849/anton-berezin-skelet-v-shkafu-i-drugie-uzhasnye-isto.webp)

![Антон Березин - Гадский гаджет [litres]](/books/1144869/anton-berezin-gadskij-gadzhet-litres.webp)