Анатолий Томилин - Как люди изучали свою Землю

- Название:Как люди изучали свою Землю

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:Л

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Как люди изучали свою Землю краткое содержание

Как люди изучали свою Землю - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда родился сын, Михайла Севергин был уже музыкантом придворным, человеком состоятельным. И потому, когда пришло время устраивать одиннадцатилетнего недоросля в академическую гимназию, комиссия отметила, что принятый гимназист обучен грамоте российской и рисованию, а также знает начала латинского, немецкого и французского языков. Зачислили Василия Севергина в отделение «взрослых гимназистов».

В те годы, чтобы учиться, нужно было иметь буквально непреодолимое желание. Во-первых, это было страшно: с родителей брали подписку, что они от своих детей «вовсе... отказываются, и ни под каким видом впредь требовать не будут». При таком предисловии знатные дворяне не спешили записать своих отпрысков на учебу. И гимназистов приходилось набирать из бедных, а то из солдатских детей. И там с ними не церемонились. Большинство обязано было жить при академии, но денег на содержание учеников отпускали так мало, что Ломоносов, инспектировавший здание Академии наук, писал: «...в школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу, и стыдно было их показать посторонним людям. При том же пища их была весьма бедной и один иногда хлеб с водою. В таких обстоятельствах наука мало шла им в голову».

Нравы среди гимназистов царили самые грубые. Они дрались, рвали казенную одежду. А за это их драли, сажали в карцер. Учителя были под стать ученикам.

Однако Васе Севергину повезло. Сначала он был «приходящим» гимназистом — во внеучебное время жил дома. На следующий год после его поступления директором гимназии стал академик Иван Иванович Лепехин, ученик Ломоносова и знаменитый ученый-ботаник, путешественник. Он сам прошел через все круги гимназического ада и знал, какой ценой даются знания. При нем многое изменилось в этом учебном заведении России. Лепехин, по словам его учеников, «пекся о воспитанниках, как о младых растениях в академическом саду, который в то время был предоставлен в его попечение. Со вступлением его в сии две должности сад украсился редкими произрастениями; способности в учениках разверзлись; он возбудил в них охоту к чтению, любил их как детей, а они его как отца».

После восьми лет учебы Вася Севергин окончил полный курс гимназии и был «наименован студентом». Его приняли в академический университет. Здесь тоже учиться было непросто. Но пришедшая на смену старому руководству новый директор Академии наук Екатерина Романовна Дашкова решила выбрать из всех 17 студентов университета четырех наиболее способных и отправить за счет государства за границу в Геттинген. Попал в это число и Василий Севергин. Так оказался он среди учеников профессора химии Геттингенского университета Иоганна Гмелина.

Тогда же, еще студентом, путешествуя по окрестностям Геттингена, Севергин сделал очень интересные наблюдения, которые позже, когда он вернулся, легли в основу его работы о базальтах...

Севергину было 24 года, и высказать свое мнение, не совпадающее с мнением авторитетов, — на это нужно было иметь молодому ученому немало мужества. Его работа «О свойствах и образовании базальта» получила очень высокую оценку академика Палласа и принесла Василию Михайловичу звание адъюнкта Академии наук по кафедре минералогии. С этого дня вся его жизнь была неразрывно связана с русской наукой и с Академией наук.

В начале XIX века академик Севергин стал признанным авторитетом в области минералогии и химии не только в своем отечестве, но и во многих странах Европы. Он много путешествовал, решал практические задачи, писал книги по химии и минералогии, учебники для школ и университета, заседал в комитетах. Как и у всякого русского труженика науки ли, другой ли отрасли государственной деятельности, у него была бездна обязанностей, мало денег и еще меньше знаков отличия и наград... Но какая прекрасная это была жизнь — чистая и честная. Никакие временные жизненные блага не в силах перетянуть чашу весов, на которой лежит девиз, выбранный себе еще в молодости Василием Михайловичем Севергиным, — «Труд и рачение».

Начало XIX века время особенное для развития общества. Великая французская революция нанесла решительный удар не только по феодальному строю и королевскому абсолютизму, но и подорвала безграничную власть церкви. «Она недаром называется великой, — писал Владимир Ильич Ленин. — Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаменем французской революции».

В науку пришли новые выдающиеся ученые, которые уже не могли думать и рассуждать по-старому. Они искали и в науке революционные пути. Известный немецкий геолог и палеонтолог Карл Циттель назвал XIX век «героической эпохой» в геологии. Правда, для некоторых из них эти пути оказывались революционными лишь на словах...

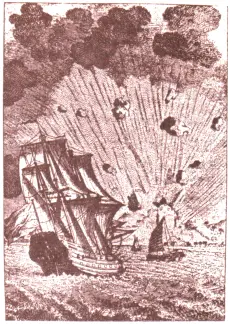

Взрыв горы при встрече огня и воды. С гравюры XVIII в.

В 1794 году известный французский ученый Жоффруа Сент-Илер обратил внимание на реферат никому не известного Ж. Кювье из Нормандии, посвященный анатомии одного из морских моллюсков. Работа была хорошо написана, и Сент-Илер пригласил молодого человека в Париж. С той поры на всю жизнь судьба сына момпельгардского пастора Жоржа Леопольда Кретьена Фредерика Дагобера Кювье оказалась связанной с французской столицей. Его заслуги перед наукой чрезвычайно велики. Немецкие авторы даже в эпохи напряженных отношений с соседней Францией не называли Кювье иначе, как «великий анатом». Он установил понятие о типах в зоологии. Первым объединил в один тип позвоночных четыре класса: млекопитающих, птиц, амфибий и рыб. Прочих же животных отнес к остальным трем типам: членистых, мягкотелых и лучистых. В основу своей классификации Кювье положил строение нервной системы, которую считал важнейшей системой любого организма, системой, управляющей всеми функциями.

Кювье сформулировал принципы, по которым изменение одной части организма должно вести к соответствующим изменениям другой его части. И это позволило естествоиспытателям по отдельным частям судить о целом.

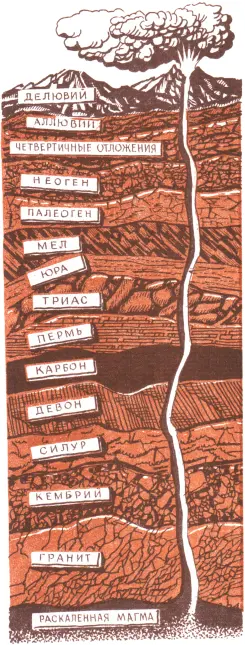

Примерно так представляли себе осадочные слои Земли ученые XIX веке.

Представляете, как важен был такой принцип для палеонтологов. Они смогли начать реконструировать ископаемых животных по немногим разрозненным останкам, найденным при раскопках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)