Н. Пронина - Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв

- Название:Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Пронина - Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв краткое содержание

В монографии детально рассмотрены вопросы государственно-правового регулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В хронологическом порядке исследована нормативно-правовая база функционирования алкогольной отрасли, сформированная в России за два с половиной столетия. Представлены экономические и социальные последствия государственного регулирования питейного вопроса. В работе отражены и некоторые аспекты современного правого регулирования производства, хранения, перевозки, оптовой и розничной торговли алкоголем.

Издание адресовано научным работникам, студентам, аспирантам, преподавателям вузов, практикующим юристам, всем тем, кого интересуют традиции, особенности, исторические и современные аспекты, касающиеся алкогольной тематики.

Хроники государственной питейной политики в России XVII – первая половина XIX вв - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

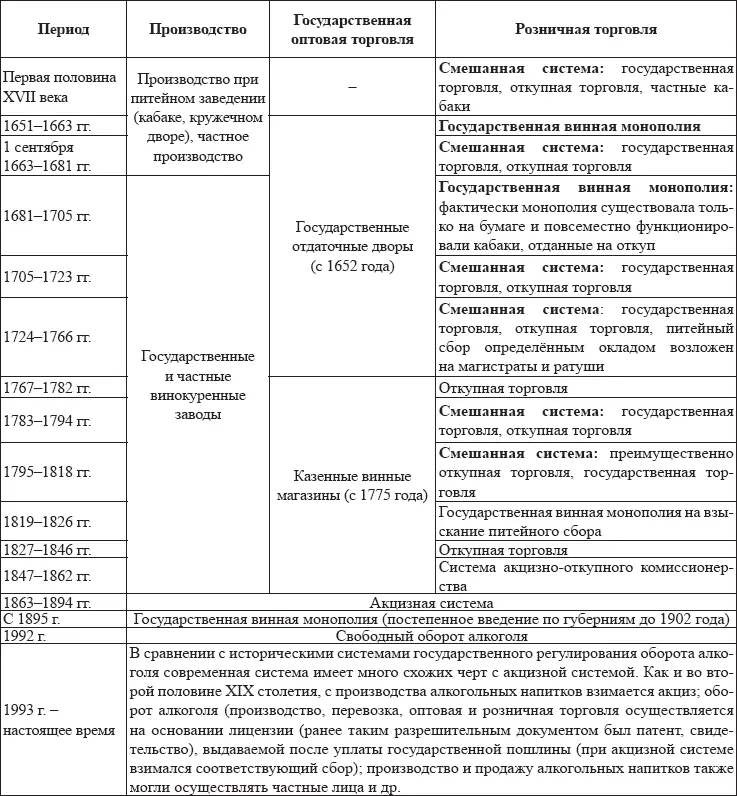

Основной фискальный интерес для государства в XVII – первой половине XIX вв. представлял питейный сбор . В связи с этим особенности государственного регулирования производства и оборота алкоголя зависели от того, оставляло ли за собой государство право на винную торговлю и взыскание питейного сбора, то есть вводило винную монополию либо передавало это право частным лицам, отдавая на откуп (см. табл. 1).

Таблица 1

Государственная система взимания питейного сбора (XVII – первая половина XIX вв., конец XX – начало XXI вв.)

Попробуем разобраться, что же такое винный откуп и винная монополия с точки зрения экономистов и историков.

Многочисленные источники в целом одинаково трактуют такое понятие, как « винная монополия » [19] Подробно о подходах к категории «винная монополия» см., например: Ячменев Г. Г. Фискальные монополии как способ администрирования доходов (на примере казенной винной монополии) // Налоговое администрирование: Ежегодник. 2007 / Под общ. ред. С. В. Запольского и Д. М. Щекина; Международная ассоциация финансового права. – М.: Статут, 2008. – С. 87–163.

. Это реализуемое непосредственно государством право на производство или сбыт алкогольной продукции. То есть винная монополия в общем понимании представляет собой исключительно государственное производство либо торговлю алкогольными напитками, как это было, например, при установлении государственных монополий на питейную торговлю во второй половине XVII века, или постепенное сосредоточение продажи и отчасти очистки (ректификации) вина (спирта) в руках казны, вводимое с 1895 по 1902 год [20] См.: Яроцкий В. Г. Финансовое право. Лекции, чит. в Воен. – юрид. акад. – С.-П., 1898. – С. 269; Толкушкин А. В. История налогов в России. – М., 2001. – С. 108.

.

В истории государственного регулирования алкогольной отрасли был и особый вид монополии – государственная монополия на взыскание питейного сбора , установленная в период с 1819 по 1827 год [21] См.: «Устав о питейном сборе и учреждение для управления питейного сбора в 29 Великороссийских Губерниях, на основании устава» от 2 апреля 1817 года // ПСЗ 1. – Т. 34. – Ч. 1. – № 26764. – С. 136.

. Суть монополии заключалась в том, что при сохранении частных прав на производство и продажу алкогольных напитков весь питейный сбор поступал непосредственно в казну, а не отдавался частным лицам на откуп.

Что же касается «винного откупа», то эта категория определялась по-разному.

В сборнике « Великие реформы в России. 1856–1874» об откупной торговле говорится следующее: «откупа являлись одной из разновидностей коммерческого предпринимательства: откупщики, обычно частные лица, один или несколько, заключали договор с правительством, по которому выплачивали ему установленную сумму, а взамен получали право взимать питейные сборы в свою пользу, получая прибыль от предоставляемой им монополии» [22] Великие реформы в России. 1856–1874: Сборник. / Под. ред.: Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – М., 1992. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://knigi.link/russia-history/ nalogooblojenie-piteynoy-torgovle-vinokurenii-5946.html (дата обращения: 28.08.2016).

. В современной энциклопедии «Википедия» указано, что откуп – это «система сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой государство за определённую плату передаёт право их сбора частным лицам (откупщикам)» [23] Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/ Откуп (дата обращения: 28.08.2016).

. Советские экономисты характеризовали винный откуп как «особый вид винной монополии в капиталистических странах, когда частные предприниматели откупают у государства на определенный срок монопольное право на торговлю вином в том или ином районе» [24] Большая Советская Энциклопедия. Второе издание. Т. 8. – М., 1952. – С. 102.

.

Откупа с небольшими перерывами являлись основным видом отношений в сфере оборота алкоголя в XVII – первой половине XIX вв. Разновидностью откупной торговли стала введенная с 1847 года система акцизно-откупного комиссионерства [25] См.: «Положение об акцизно-откупном комиссионерстве для продажи с 1847 по 1851 год казенного вина и других питей, в Великороссийских губерниях и Кавказской области» от 12 января 1846 года // ПСЗ 2. – Т. 21. – Ч. 1. – № 19614. – С. 33.

. Эта система с небольшими изменениями существовала до 1863 года.

Кроме того, начиная с XVI века и вплоть до середины XVII столетия широкое распространение получили частные кабаки . Право иметь частный кабак являлось особой государевой милостью, которой он одаривал своих приближенных. Так, например, известный историк И. Г. Прыжов отмечал: «Еще в 1548 году Иван IV отдал боярину Игнатью Борисовичу Голохвастову в кормление город Шую «с правдою, съ пятномъ и съ корчмою» [26] Прыжов И. Г. История кабаков в России, в связи с историей русского народа. – М., 1868. – С. 125.

. Были наделены правом содержать собственные кабаки и монастыри, учреждавшие питейные заведения на своих землях [27] См.: Смирнов М. И. Нижегородские казенные кабаки и кружечные дворы XVII столетия // Действия Нижегородской губернской архивной комиссии: Сборник. – Н. Новгород, 1913. – С. 7.

. Все эти особые привилегии были окончательно ликвидированы в 1652 году [28] См.: Именной указ «О недозволении Боярам и приказным людям содержать в вотчинах и по городам кабаки и кружечные дворы, и о содержании оных дворов только в городах» от 9 сентября 1652 года // ПСЗ 1. – Т. 1. – № 82. – С. 271.

.

Так государство, сменяя монополии и откупа, стремилось усовершенствовать систему государственного регулирования производства и оборота алкоголя, окончательно изменив ее в 1863 году, введя акцизную систему взимания питейного сбора , для которой были характерны уже отличные от существующих ранее правила управления алкогольной отраслью.

Конец XIX века стал временем новых изменений в регулировании питейного вопроса. Начиная с 1895 года постепенно в разных губерниях империи была введена государственная винная монополия .

Исторический период, рассматриваемый нами в настоящей работе, не включает в себя время функционирования акцизной системы и государственной винной монополии конца XIX – начала XX вв., но некоторые присущие им особенности все же будут затронуты.

Важно отметить еще один момент: государственное регулирование производства и оборота алкоголя в России всегда имело свои регионально-территориальные особенности. Губернии и области традиционно делились на несколько регионов. Одну группу составляли 29 Великороссийских губерний. В другую территориальную группу входили Прибалтийские губернии и 16 губерний, расположенных вдоль западных границ империи (включая Польшу), для которых были установлены определенные льготы [29] Великие реформы в России. 1856–1874: Сборник. / Под. ред.: Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – Указ. соч. – С. 128.

. В привилегированных губерниях местная знать и некоторые другие социальные группы (казаки, жители некоторых « заштатных » городов и т. д.) пользовались старинным « пропинационным правом » – правом свободного изготовления и продажи собственных алкогольных напитков. Здесь жесткая система государственного регулирования практически отсутствовала, а питейные доходы казны были минимальны. Особый порядок существовал в губерниях и областях Сибирских. « Отдаленность и обширность оных, и самое население их разноплеменными народами и людьми, ссылаемыми туда за преступления, делая ощутительную разность в распоряжениях по сим Губерниям против Губерний прочих» [30] Именной указ, данный Начальнику Главного Штаба «Об учреждении внутренней стражи в Сибирских губерниях» от 4 сентября 1816 года // ПСЗ 1. – Т. 33. – № 26426. – С. 1013.

. Сибирские губернии представляли еще одну, третью группу. Регулирование алкогольных правоотношений в Привилегированных губерниях и в Сибири отличалось от Великороссийских губерний и осуществлялось на основании специальных актов.

Интервал:

Закладка: