Иван Козлов - История философии в контексте времени

- Название:История философии в контексте времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98604-781-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Козлов - История философии в контексте времени краткое содержание

Пособие предназначено для студентов музыкальных вузов и может быть использовано для самостоятельной работы.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

История философии в контексте времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дело в том, что во взаимоотношениях возможного и действительного явный приоритет отдается действительному. Действительность выступает как бы чем-то высшим, а возможность – низшим. В мире, среди того, что считается сущностями, то есть, среди единичных вещей «большинство – это лишь возможности», констатирует Аристотель. Большинство предметов составляет как бы материал для последующих превращений.

Возможность таится в самом сочетании предметов, действительный мир не превращается в хаос, поскольку изменения происходят в рамках прежнего порядка и единства. Необходимым выступает не какое-то новое состояние, а само наличное состояние предметов, благодаря чему и можно говорить о необходимости в переходе возможности в действительность. Необходимое, по Аристотелю, это то, что логически прогнозируемо и наиболее достоверно.

И, наконец, в переходе от возможности к действительности всегда есть то, что движет (осуществляет) этот переход, и то, что движимо (осуществляется). Но когда мы говорим о действительности как о начале и причине движения, мы переходим к рассмотрению вопроса о соотношении материи и формы. Возможность выступает как материя. Переход возможности в действительность, объясняется полностью на основании причинности. Он допускает наличие четырех причин: материальной, формальной, движущей, целевой. Именно материя определяет единичное бытие предмета. Формальная, движущая, целевая причины определяют общее в предмете. В этом смысле три причины (формальная, движущая, целевая) объединяются в своей противоположности материи и материальной причине («содержимому вещи, из чего она возникает»).

Аристотель развил телеологию – учение о цели. Цель есть наилучшее во всей природе. Главенствующая наука та, «которая познает цель, ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае…». Причиной поступков людей оказываются их цели, целевые приоритеты. Предметом науки должно стать изучение неизменной, но познаваемой сущности мира. Аристотель исходил в рассуждениях из принципа отсутствия пустоты в природе, т. е., он строил континуальную картину мира, принципиально противоположную атомистической, дискретной. Аристотелевский космос иерархически организован, состоит из многих субординированных уровней, слоев. Каждый слой обладает своими специфическими закономерностями, и в каждой точке мира, в каждом направлении пространства действуют свои законы.

Аристотель – основатель логики. Познание считал развивающимся процессом, включающим чувственные и разумные формы.

Деятельность теоретического разума направлена на усвоение высших истин, заключающихся в понятиях и суждениях, к которым можно прийти лишь в индуктивном исследовании. Логика – орудие научного познания. Задача логики – познать истинное соотношение между общим и частным. Способ познания состоит в выведении из общего частного, потому что общее (идея) как истинное бытие, составляет причину явлений и то, из чего и посредством чего может быть понято и объяснено воспринятое явление. Наука должна показать, как из познанного в форме понятия общего вытекает воспринятое частное. Общее же представляет, в то же время, основание, посредством которого и из которого доказывается частное.

Законы формальной (аристотелевской) логики:

1. Закон непротиворечия: противоречащие утверждения не могут быть истинными по отношению к одному и тому же предмету.

2. Закон исключенного третьего: из двух противоположных суждений одно истинное, другое ложно, а третьего не дано. Или в формулировке Аристотеля: «Не может быть ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то одного необходимо что бы то ни было одно либо утверждать, либо отрицать».

3. Закон тождества: в процессе определённого рассуждения всякое понятие и суждение должно быть тождественными самим себе.

Свое теоретическое учение Аристотель применил к материалу, собранному непосредственным многолетним наблюдением в зоологии, физике, обществознании. В его трудах заложены начала почти всех конкретных естественных наук.

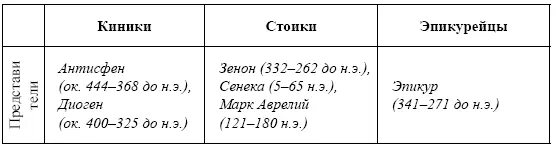

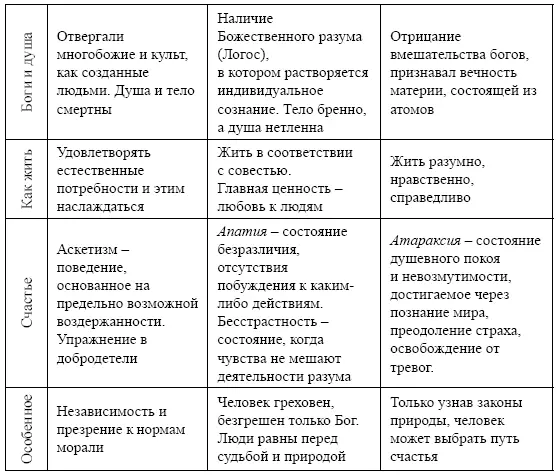

В эллинистическо-римский период (конец VI до н. э. – IV в. н. э. – Эпикур, стоики) главными проблемами исследования бы ли проблема морали и свободы человека, достижения счастья.

Учение о морали и счастье

Цель философии – определить путь, ведущий к истине (познаваемый с помощью разума), организовать свою или общественную жизнь в соответствии с истиной.

Дух античной философии оптимистический: гносеологический оптимизм её состоит в признании возможности познания мира с помощью разума, а моральный оптимизм – в признании добродетельности человека и стремления к ней.

Эвдемонизм – гармония между добродетелью и стремлением к счастью (у Сократа, Платона, Аристотеля).

Гедонизм – добродетель и удовольствие совместимы (у Демокрита и Эпикура).

Аскетизм – самоограничение для достижения личностью нравственных качеств (у стоиков и киников).

Для самосознания античной философии характерно отделение своей проблематики от религиозной, и, хотя античные философы часто прибегали к мифопоэтическим образам, это были лишь метафоры.

Философские школы в период античности были многочисленны и варьировались от коммерческих по своему назначению, дающих некоторые мыслительные навыки (например, софисты), до тайных обществ (таких как пифагорейский союз). Учитель, как правило, сам выбирал себе учеников и жил с ними в доме-школе. Такие союзы единомышленников могли существовать по 15–20 лет, до смерти учителя, и больше, если у него находился преемник (школа Платона – Академия, школа Аристотеля – Ликей, сад Эпикура). Обучение было устное, что отразилось в характере философских произведений. Они выполнялись в форме диалога (обмен мнениями, в ходе которого собеседники не только ставят вопрос и дают готовые ответы, но пробуют разные постановки вопросов и ведут поиск ответов), поэм, афоризмов, научно-познавательных историй (включающих пересказ), трактатов и лекций.

В период античной философии были предложены основные понятия и категории, разрабатывавшиеся в европейской философии до XX в. включительно:

• милетская школа – архе (первоначальное), вещество, космос или «мир в целом»;

• Гераклит – движение, гармония, связь и отношение, Логос (закон), гнозис (познание), ум, мышление, истинное, мнение, душа (психэ);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: