Андрей Зарецкий - Введение в юридическую профессию

- Название:Введение в юридическую профессию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00149-422-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Зарецкий - Введение в юридическую профессию краткое содержание

Указанное учебное пособие предназначено, прежде всего, для обучающихся высших учебных заведений Российской Федерации в системе бакалавриата по направлению «юриспруденция», однако может быть использовано и обучающимися по другим смежным профессиям – например, «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и др. Кроме того, учебное пособие может быть использовано при обучении по непрофильным специальностям и направлениям при изучении дисциплины «Правоведение».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Введение в юридическую профессию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ввиду важного общественного значения юриспруденции, необходимо совершенствовать систему подготовки специалистов юридического профиля. Это особенно важно в связи с тем, что Конституцией Российской Федерации провозглашен курс на строительство правового государства, а этот процесс не может быть организован без юристов. По образному выражению основателя Московской государственной юридической академии академика РАН О. Е. Кутафина, «строить правовое государство без юристов – это все равно что строить дом без строителей [90]».

В настоящее время в Российской Федерации огромное количество вузов – государственных и негосударственных, муниципальных – занимаются подготовкой юристов. Однако проблема качества подготовки специалистов юридического профиля до сих пор остается нерешенной в полной мере, принимая во внимание социальную значимость профессии юриста, особенно в контексте строительства гражданского общества, правового и социального государства. В связи с этим Президентом Российской Федерации издан Указ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации». Указ был принят с целью повысить качество образовательных программ высшего профессионального образования в области юриспруденции, а также усилить контроль деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров.

Не все профессии в последнее время становятся объектом пристального внимания политического руководства страны, в отличие от юридической, что говорит о ее высокой социальной значимости. Естественно, что функционирование системы юридических учебных заведений напрямую связано с проблемой повышения качества юридического образования.

В сфере образования общественные отношения регулируются нормативно-правовыми актами, и речь в первую очередь идет о Законе Российской Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Подготовкой юридических кадров занимаются в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и образовательных учреждениях среднего профессионального образования; его можно получить в рамках очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. Помимо этого, предусмотрено обучение по сокращенным и ускоренным программам. Можно выделить несколько уровней юридического образования: среднее и высшее профессиональное образование; послевузовское образование (куда относят аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру).

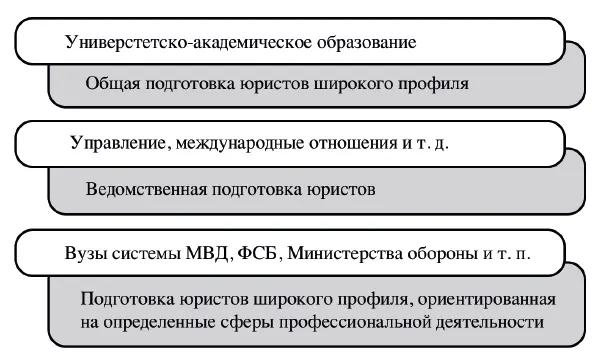

Классификация направлений высшего юридического образования включает в себя следующие элементы (см. схему):

Рисунок 2. Направления высшего юридического образования

Согласно Приказу Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511, «выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

Способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

● Способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);

● Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

● Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);

● Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5);

● Способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);

● Способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7) [16]».

Существование демократического правового государства и гражданского общества обеспечивают юристы, воспитанные на общих правовых аксиомах и ценностях, одинаково мыслящие и имеющие общие подходы к правовому регулированию общественных отношений. Только таким образом создается возможность объективного и беспристрастного служения Праву и Закону. Сегодня в общественном сознании и на практике преобладают представления об особом поведении, присущем судьям, прокурорам, адвокатам, в основе которого лежат интересы конкретной юридической корпорации.

Законодательство становится все более и более унифицированным, поэтому его задачей сейчас является обеспечение условий, при которых будущий юрист овладеет понятийно-категориальным аппаратом, научится ориентироваться в различных источниках права, включая иностранные, находя в них нужные нормы и правильно их интерпретируя. Возможно, имеет смысл подумать о возрождении практики дореволюционных российских университетов, в которых изучали не просто конкретную отрасль российского права, а сравнивали ее с аналогичной отраслью немецкого, английского, французского и другого права.

В одном из интервью академик О. Е. Кутафин отметил, что в российских учебных планах много времени отводится на изучение истории государства и права России, зарубежной истории, истории политических и правовых учений. Академик связывает это с необходимостью формирования культуры будущих юристов.

Теоретические и исторические дисциплины, выполняющие методологическую функцию, формируют общую культуру юриста и его профессиональную культуру. От юриста требуется умение по-особому мыслить, чувствовать и ценить право в его стремлении к гармонии и справедливости.

Сферы приложения труда юриста классифицируются следующим образом:

● Правовые услуги: консультирование, правовое сопровождение, представительство, правовой аудит и др.;

● Правовой надзор и контроль;

● Правосудие и разрешение споров (уголовно-правовых, административно-правовых и гражданско-правовых).

Нельзя до бесконечности расширять круг приложения труда юриста, поскольку не все отношения в социуме могут быть регламентированы юридическими нормами. У услуг юристов имеются собственные пределы применения, они соизмеряются с затратами и выгодами социально-экономического характера.

Ниже представлена схема, показывающая, где используется труд юриста.

Рисунок 3. Сферы применения труда юриста

Нельзя до бесконечности расширять круг приложения труда юриста, поскольку не все отношения в социуме могут быть регламентированы юридическими нормами. У услуг юристов имеются собственные пределы применения, они соизмеряются с затратами и выгодами социально-экономического характера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: