Андрей Зарецкий - Введение в юридическую профессию

- Название:Введение в юридическую профессию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00149-422-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Зарецкий - Введение в юридическую профессию краткое содержание

Указанное учебное пособие предназначено, прежде всего, для обучающихся высших учебных заведений Российской Федерации в системе бакалавриата по направлению «юриспруденция», однако может быть использовано и обучающимися по другим смежным профессиям – например, «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и др. Кроме того, учебное пособие может быть использовано при обучении по непрофильным специальностям и направлениям при изучении дисциплины «Правоведение».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Введение в юридическую профессию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Профессиональной юридической деятельностью называют деятельность юристов-профессионалов, представителей всех юридических профессий в сфере правотворчества, правореализации и правоохраны, осуществляемую на основе права, в правовых формах и направленную на достижение целей, установленных правом. Она проявляется на индивидуальном, групповом (ведомственном) и общественном уровнях. Профессиональная юридическая деятельность, занимая место в общественном разделении труда, приобретает возрастающее значение в связи с эволюцией современного государства – становлением его как социального и правового государства, обеспечивающего защиту прав и свобод человека и гражданина.

Юридическую деятельность не сводят только к рациональным действиям, и для юристов большое значение имеют кодексы профессиональной этики, содержащие моральные нормы, которыми должны руководствоваться представители различных юридических профессий: судьи, адвокаты, сотрудники органов внутренних дел и др.

Ключевые понятия юриспруденции определяются как средства юридической техники, с помощью которых конкретные понятия приобретают словесное выражение в тексте нормативного акта. С помощью понятий в юриспруденции какие-либо волеизъявления принимают форму конституций, действующих законов, постановлений правительства, инструкций министерства и т. п. Понятия законности и правопорядка являются одними из важнейших для понимания профессии юриста, поскольку именно на юристов возложена обязанность обеспечивать правопорядок и законность.

Вопросы и задания по главе 1

Вопросы по главе 1:

1. Какими отличительными особенностями характеризуется профессиональная юридическая деятельность? На какие виды она делится?

2. В чем заключаются социальные функции юриспруденции?

3. Назовите основные сферы применения юридических профессий.

4. Каковы требования по отношению к ключевым понятиям юриспруденции?

Задания по главе 1:

1. Составьте схему, отражающую взаимосвязь основных понятий юридической деятельности.

2. Покажите, как связаны основные общепрофессиональные компетенции в юридической сфере с социальными функциями юриспруденции.

Глава 2

История становления и развития профессии юриста и юридического образования

Изучение истории становления и развития профессии юриста и юридического образования немыслимо без анализа государственного строя, особенностей социально-экономической ситуации и общего мировоззрения, характерного для рассматриваемой исторической эпохи. История юриспруденции прошла длительный путь в несколько тысяч лет, начиная с древних времен, когда первыми законами были традиции, обычаи, религиозные нормы, до современности, когда правовая наука, регулирующая общественно-правовые отношения, стала полностью самостоятельной и в то же время сохранила тесные связи с другими отраслями человеческой деятельности. В данном разделе рассматривается путь эволюции юридической науки от древности до наших дней.

2.1. Особенности юриспруденции в Древнем мире

Период древности охватывает промежуток в 4–5 тысяч лет с момента появления государственности в Древнем Египте и Шумере, включая эпоху Античности, до начала Средневековья в Европе (V в. н. э.).

Развитие науки о праве как системы обязательных норм, охраняемых государством, берет свое начало из религиозно-мифологической области жизни общества. До возникновения государств правовые отношения регулировались служителями религиозного культа, которые определяли участь нарушители волей божества / священного духа.

Право в странах Древнего Востока.Первые государства возникли на территории Вавилона, Месопотамии, Древней Индии и Китая как результат разложения общинно-родового строя [94].

Государственный аппарат восточного типа имел довольно сложную организацию, делясь на три уровня управления: местный (на уровне общин), региональный (на уровне территориальных единиц) и центральный (на уровне государства). Функционирование всего аппарата основывалось на беспрекословном подчинении нижестоящих вышестоящим. Отбор на государственные должности проходил по праву рождения (титул/должность передается по наследству), по рекомендации занимающих высокие посты лиц или родственников, за редким исключением.

В государствах Древнего Востока появились первые письменные источники права, например, всем знакомы законы царя Хаммурапи, начертанные клинописью на скале (XVIII в. до н. э) в городе Сузы на территории Персии. Как отмечают современные исследователи, в указанных текстах практически отсутствует сакрально-религиозная мотивировка отдельных правовых норм, по причине чего законы Хаммурапи можно считать первым в истории человечества законодательным актом.

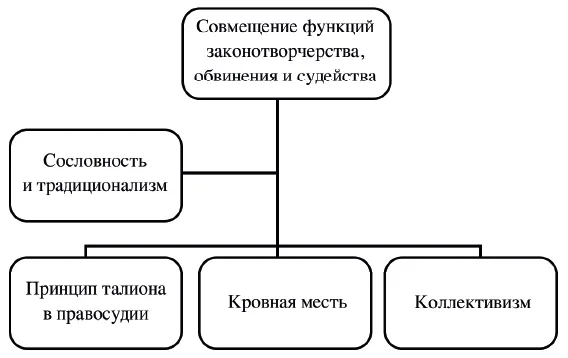

Отличительными чертами древневосточного права были следующие:

● Обычаи и традиции оставались источником основных норм, регулировавших жизнь общества и государства. Главный авторитет в этой области имели высказывания и предания, целью которых было поддержание заложенного в древние времена порядка.

● Правовые нормы состояли в тесной взаимосвязи с религией, поскольку жрецы выступали хранителями соответствующих знаний и трактовали конкретные случаи применительно к упоминаемым в религиозных канонах случаям.

● Право на Древнем Востоке отличалось такими чертами, как сословность, патриархальность и коллективизм. Все рассматриваемые деяния трактовались как нарушения, если они могли причинить ущерб положению общины или рода, не говоря уже о государстве. Каждый нес ответственность за целый род, что становилось причиной кровной мести и самосуда. В таких случаях применялся принцип талиона («око за око, зуб за зуб»), т. е. равного возмездия.

● Судебные инстанции стали складываться под действием социального расслоения по профессиональному, сословному, имущественному и другим признакам. В итоге вышестоящий, несмотря на свои преступления, мог не привлекаться к ответственности, если от его действий пострадали самые бесправные и уязвимые граждане. Незначительные правонарушения рассматривались в местных судах низшей инстанции, более тяжелые – в судах вышестоящих инстанций.

Рисунок 4. Особенности юриспруденции в государствах Древнего Востока

Представителями юридической профессии выступали цари (вожди) и жрецы, совмещавшие функции законотворца, обвинителя и судьи. В зависимости от сословия, обвиняемые в преступлениях могли самостоятельно представлять свои интересы в суде (высокородные), выступая в качестве собственных адвокатов, или лишались права на защиту в силу происхождения и тяжести деяния. Поскольку обвиняемый несет ответственность перед лицом божества, он не имеет права на личную защиту со стороны [108].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: