Татьяна Карадже - Политическая философия. Учебник

- Название:Политическая философия. Учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4263-0542-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Карадже - Политическая философия. Учебник краткое содержание

С учетом результатов исследований современного научного знания рассмотрены актуальные проблемы политической философии. При этом основной акцент сделан на анализе генезиса и механизмов формирования политического. Представлена методология исследования политических явлений и процессов.

Политическая философия. Учебник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что как очень благоприятные, так и суровые природно-климатические условия не стимулируют развитие общества. Поэтому если рассматривать теорию среды применительно к обществам, находящимся на первоначальном этапе развития, то она правомерна и играет доминирующую роль. Таким образом, согласно выводам Тойнби, цивилизации возникают в регионах с переменным климатом и сложными ландшафтными условиями, что, с одной стороны, создает возможность выживания, а с другой – стимулирует творческую преобразовательную деятельность [21] См.: Тойнби А . Постижение истории. – М.: Прогресс, 1981.

.

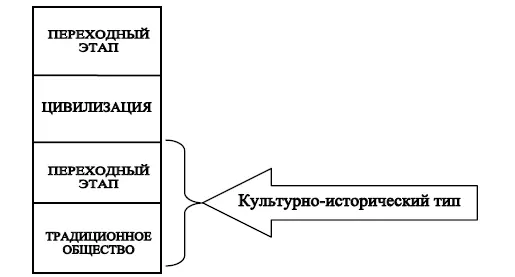

Так что же такое цивилизация? Анализ материалов, связанных с понятием «цивилизация», свидетельствует о факте смешения понятий и теорий, объясняющих генезис данного феномена. Во многих случаях происхождение этого социокультурного образования объясняется причинами, относящимися не к происхождению цивилизации, а к появлению культурно-исторического типа, т. е. основы, на которой она сформировалась. Поэтому правомерные выводы относительно общества, не достигшего фазы цивилизации, не применимы к самой цивилизации. Попытаемся в этом разобраться. Представим генезис и эволюцию этапов цивилизации (см. рис. 1).

Рис. 1. Этапы формирования цивилизации

Таким образом, необходимо отметить, что на первых двух этапах происходят сложные процессы, либо стимулирующие общество для дальнейшего развития, либо являющиеся причиной его стагнации, а в дальнейшем, возможно, и гибели. Эти два этапа можно объединить под названием «культурно-исторический тип». Необходимо уточнить, что термин «культурно-исторический тип» введен Н. Я. Данилевским в работе «Россия и Европа» и используется для характеристики этапа развития общества, предшествующего цивилизации.

Анализ особенностей культурно-исторического типа даст возможность понять, почему не каждое общество может развиться до фазы цивилизации. Итак, на этапе формирования общества как культурно-исторического типа огромное значение имеют такие факторы, как географическое положение и климатические условия, тогда же определяется тип общественно-производственной технологии, формируется временной ритм социума. В этот период формируется характер этноса, видоизменяются или закрепляются его психофизические особенности. На этапе доцивилизационного развития закладывается культурная матрица, которая в дальнейшем может стать основой цивилизации.

В этой связи можно выделить два вида культурно-исторических типов: первый вид – общество, не способное перейти к цивилизационной фазе, и второй вид – общество, на основе которого формируется цивилизация.

Принципиальное отличие социумов, не ставших основой для развития цивилизаций, состоит в том, как уже отмечалось выше, что культура закрепляет здесь экстенсивный тип технологии, ориентированный на воспроизводство в том же объеме и в том же качестве. Индивид ориентирован на абсолютную неизменность бытия, воспринимает социально-культурный ресурс как абсолютно необходимый, но и абсолютно достаточный. Культура закрепляет это в традициях, обрядах, нормативно-ценностной системе, ориентированной на освящение культа предков.

Еще один значимый фактор – это политическая независимость. «Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью» [22] Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – СПб., 1889. – С. 96.

. Нет необходимости останавливаться на анализе исторических примеров, подтверждающих такой вывод, это обосновано в работах А. Тойнби, Л. Гумилева, Н. Данилевского.

В культурно-историческом типе, ставшем основой для формирования цивилизаций, наблюдается оформление государственности, интенсивное развитие производства, формирование новых механизмов освоения окружающей среды. Это возможно благодаря тому, что культура стала вырабатывать новые стереотипы поведения, направленные на активную преобразовательную деятельность и ставшие общественной нормой.

Рассмотрим 2-й этап – переходный период или, правильнее его назвать, «цивилизационный переход». Возникает вопрос: в чем особенности данного периода?

«Цивилизационный переход» можно охарактеризовать как трансформацию производственной технологии, политической системы, духовных ценностей и нормативно-нравственной системы, способствующую формированию новых технологий и изменению отношения к воспроизводству социально-культурного ресурса. Общество стало создавать его в расширенном воспроизводстве. Глубинная сущность данного этапа заключается в том, что социум стал формировать новые механизмы освоения жизненного пространства, нацеленные на воздействие на окружающую природу и преобразование социума. Но это стало возможным потому, что культура стала вырабатывать новые стереотипы поведения. Как будет это воспринято, во многом зависит от реакции системы на вызов «внешней среды» на эмоционально-психологическом уровне, будут ли они восприняты как «свои» или отторгнуты как «чужие» [23] См.: Карадже Т. В. Тенденции мирового цивилизационного процесса. – М., 1995. – С. 45.

.

3-й этап – собственно фаза цивилизации, суть которой состоит в окончательном отходе общества от ориентации на экстенсивные технологии и принятии ориентации на интенсивное расширение воспроизводства как главной и определяющей.

Таким образом, цивилизацию можно определить как качественно новый уровень развития социальной системы, который характеризуется тем, что возникает не на естественно-природной основе, а как результат длительного исторического развития культуры и общественно-производственных технологий.

Цивилизации постоянно развиваются, взаимодействуют и воюют с окружающим миром, так как регионы, где начинают формироваться более эффективные технологии, обретают особую привлекательность в глазах соседей.

А. Тойнби, рассматривая механизм распада цивилизаций, отмечал, что «по мере укрепления власти над окружением начинается процесс надлома и распада, а не роста. Проявляется это в эскалации внутренних войн, череда войн ведет к надлому, который, усиливаясь, переходит в распад» [24] Тойнби А . Постижение истории. – М.: Прогресс, 1981. – С. 391.

. Милитаризм на протяжении четырех или пяти тысячелетий является наиболее общей и распространенной причиной надломов цивилизаций.

Ведя захватнические, пусть даже победоносные, войны, цивилизация направляет свои усилия в основном на военное производство и контроль над захваченными территориями, что со временем обессиливает ее. Вовлечение в ареал цивилизации пограничных пространств несет опасность, потому что постоянно снижает темпы ее развития. Необходимо признать, что война есть продолжение внутреннего кризиса системы, который она не в силах разрешить самостоятельно и который цивилизация пытается ликвидировать за счет внешнего мира. Однако даже в случае успешной экспансии ассимиляция другой культуры, установление и поддержание господства на завоеванной территории требуют колоссальных усилий, и это часто бывает толчком, приводящим к распаду цивилизации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: