Т. Виленская - Физическое воспитание детей младшего школьного возраста

- Название:Физическое воспитание детей младшего школьного возраста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-09775-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Виленская - Физическое воспитание детей младшего школьного возраста краткое содержание

В настоящем пособии приведены результаты собственных исследований и данные литературы, касающиеся задач, принципов организации и содержания практической части физического воспитания детей младшего школьного возраста, отнесенных к специальной медицинской группе. В заключительной части работы представлены комплексы упражнений, используемые в системе двигательной реабилитации при отдельных заболеваниях и патологических состояниях, наиболее часто являющихся причиной зачисления в специальную медицинскую группу.

Пособие предназначено для учителей физической культуры общеобразовательных учреждений, инструкторов ЛФК, студентов колледжей и вузов физической культуры.

Физическое воспитание детей младшего школьного возраста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Определение влияния упражнений, предлагаемых детям в «интенсивном» варианте урока, на уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы осуществлялось с позиции продолжительности непрерывной или интервальной работы на определенной частоте сердечных сокращений.

Учитывая, что минимальный уровень максимального резерва пульса, на котором рекомендуется развивать общую физическую работоспособность лицам, не связанным с активной мышечной деятельностью, составляет 40 %, мы в качестве верхней границы максимального резерва пульса для детей, отнесенных к специальной медицинской группы, избрали 20 %. То есть для возраста 10 лет при среднем исходном пульсе, равном 90 уд./мин это составляет 118 уд./мин.

Как показали результаты обследования, частота сердечных сокращений достигала искомой величины и превышала ее только в 5 упражнениях (бег приставным шагом, трусцой, махи ногами в стороны и прыжки с хлопками руками над головой, упражнения с мячом), при этом суммарная продолжительность выполнения указанных упражнений составила всего 2 мин 50 с.

То есть если рассмотреть подобный урок с позиции его влияния на функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, определяющие уровень выносливости, то становится совершенно очевидным, что при 2-минутной работе в виде бега трусцой или приставным шагом развить аэробные возможности организма в принципе не представляется возможным.

Говорить же о том, что лица, отнесенные к специальной медицинской группе по состоянию своего здоровья, не должны испытывать подобные нагрузки, не приходится.

В этом плане показательны «Рекомендации по повышению способности переносить аэробные физические нагрузки лицами, страдающими заболеваниями сердца, и, в частности, перенесшими инфаркт миокарда» (М. Л. Поллок, Д. Х. Шмидт, 2000): через 3 мес. после инфаркта миокарда рекомендуется ежедневная непрерывная ходьба в удобном темпе до 30 мин с последующим переводом на занятия 3 раза в неделю продолжительностью от 30 до 45 мин. при интенсивности последних от 30 до 75 % МПК в зависимости от избранной программы.

То есть нагрузки, используемые на занятиях в специальных медицинских группах, фактически не соответствуют в плане развития выносливости (общей работоспособности) даже рекомендуемым для периода восстановления после инфаркта миокарда.

Что касается развития функциональной силы мышц (в первую очередь постуральных), то, как видно из данных, представленных в табл. 3, большинство из предлагаемых в этом плане упражнений носит недифференцированный характер и преследует только цель легкой двигательной активизации, не отвечая при этом ни решению задач, связанных с повышением силы постуральных мышц, ни решению задач специальной двигательной коррекции определенных заболеваний и патологических состояний. В частности, в двигательных комплексах полностью отсутствуют упражнения на косые мышцы живота, ромбовидные мышцы, большинство мышц верхнего плечевого пояса. Многочисленные, казалось бы, упражнения для мышц спины однотипны и недифференцированны. Исключены варианты статических упражнений и растяжки. Целый ряд упражнений применительно к обследуемому контингенту лиц не несет никакой «смысловой» нагрузки, то есть не влияет ни на уровень выносливости, ни на функциональные возможности постуральных мышц, ни на основное заболевание. Таковыми, в частности, являются:

– вращение мяча вокруг шеи, талии;

– вращение мяча вокруг ноги, согнутой в коленном суставе (выпад ногой вперед, спина прямая);

– подбрасывание мяча вверх – хлопок ладонями – ловля мяча;

– передача мяча из одной руки в другую в положении лежа;

– передача мяча друг другу по кругу;

– доставание пяткой одной ноги колена другой в положении лежа на спине;

– доставание коленом локтя одноименной руки в положении стоя на четвереньках;

– ходьба по залу с закрытыми глазами боком и спиной вперед и др.

При этом определенная часть используемых упражнений при неправильном выполнении может привести к негативным последствиям со стороны функционального состояния опорно-двигательного аппарата:

– прокатывание мяча под поясницей в положении лежа на спине;

– резкое запрокидывание головы назад при выполнении упражнения «кошечка»;

– круговые движения в шейном отделе позвоночника;

– «мельница», круговые движения туловищем и другие подобные упражнения, приводящие к ротации поясничного отдела позвоночника;

– наклоны ног, прямых или согнутых в коленных и тазобедренных суставах, в стороны из положения лежа на спине;

– махи ногами назад в положении с опорой на колени и кисти;

– высокие махи ногами в положении стоя с опорой на шведскую лестницу.

Таким образом, с точки зрения повышения функциональных возможностей организма эффективность занятий в специальных медицинских группах может быть оценена как минимальная.

И здесь возникает вопрос: с чем это связано?

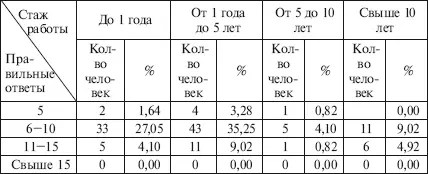

Результаты специального анкетирования 122 преподавателей физической культуры в общеобразовательных школах Краснодарского края, стаж работы которых колебался от 1 года до 26 лет (табл. 4), показали, что в первую очередь это связано с тем, что они не готовы к профессиональной работе в специальных медицинских группах с подобным контингентом лиц.

Таблица 4

Результаты анкетирования преподавателей физической культуры общеобразовательных школ

Предлагаемая анкета разработана на кафедре спортивной медицины и физической реабилитации Кубанской государственной академии физической культуры и ориентирована на специалистов в области физической культуры, работающих с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (каковыми по сути и являются дети, зачисляемые в специальную медицинскую группу). Все 25 вопросов, включенные в данную анкету, изучаются студентами физкультурных вузов (будущими преподавателями физической культуры) в курсе спортивной медицины.

В частности, полученные данные убедительно подтвердили, что уровень знаний подавляющего большинства преподавателей физической культуры вузов крайне недостаточен для работы с лицами, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья. Это, естественно, не позволяет им избегать ошибок в плане развития необходимых двигательных навыков и качеств у детей, зачисляемых в специальную медицинскую группу, не говоря уже о последовательном проведении двигательной коррекции определенных заболеваний и патологических состояний.

Судя по полученным в работе данным, для выхода из создавшегося положения необходимо проведение целого комплекса мероприятий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: