Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Название:Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Приволжское книжное издательство

- Год:1989

- Город:Саратов

- ISBN:5-7633-0141-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Худяков - Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел краткое содержание

Динозавры в наш технический век? Моря в нашем степном краю? Да, и останки доисторических животных, и следы исчезнувших морей смогут найти ребята увлеченные и пытливые. Но свою научно-популярную книгу ведущий широко известной и любимой ребятами телевизионной передачи «Не за тридевять земель» адресует не только юным исследователям. Ведь любознательность, целеустремленность, умение кропотливо трудиться и фантазировать нужны в любом деле.

Увлекательный рассказ о далеком прошлом Саратовской области и всей Русской платформы. Книга будет интересна всем, кто хочет больше узнать о геологической и палеонтологической истории европейской части России.

Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очень ценный «документ». Он свидетельствует о том, что в девятом веке у нас было море. И не какое-то, а с нормально-соленой водой, раз в нем обитали аммониты. Следовательно, оно хорошо было связано с океаном, не пересыхало и не отступало стремительно с суши, а было «полно сил».

Специалисты считают, что сокращать свои размеры Кимериджский бассейн стал только в самом конце века. Тогда начал расти Воронежский остров и постепенно стало сушей наше Правобережье, лежавшее рядом. Вот в то время и началось уничтожение «страниц летописи» юрских морей. Сначала — Кимериджского, затем — Оксфордского, а потом кое-где и Келловейского. Однако, размывая и развевая глины, вода и ее помощники нередко оставляли на месте тяжелые, крепкие куски породы с окаменелостями или одни окаменелости, пропитанные и укрепленные минеральными веществами. И поэтому следы Кимериджского моря можно кое-где встретить в Правобережье. Здесь, около станции Жасминной и поселка Сокол, на севере Ленинского района Саратова, в Косолаповском овраге у села Оркина. В Заволжье тоже встречаются остатки обитателей этого бассейна: в низовьях реки Сестры, в оврагах около села Натальин Яр.

В последнем веке юрского периода — волжском, названном так потому, что впервые его «документы» были изучены в Поволжье (иногда этот этап истории называют еще и титонским веком), соленые воды захватывали только восточную половину нашей области. И поэтому, чтоб познакомиться с волжскими страницами, нам теперь опять предстоит отправиться в Левобережье.

КАМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Природа словно аккуратный хроникер записывала, фотографировала все, что происходило в ней. И эти документы ждут своих исследователей…

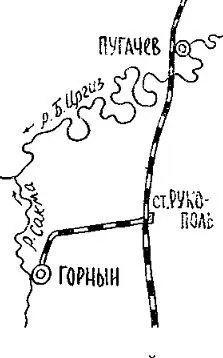

А. А. МалаховДо поселка Горного еще добрых два десятка километров, но в той стороне, куда мы держим путь, уже обозначились какие-то возвышенности. Выглядят они довольно странно для этих мест. Кругом едва-едва всхолмленная заволжская равнина, а эти горы на горизонте похожи на острые темные пики.

Мираж?.. Нет. Мы приближаемся, видение не исчезает, а рисуется все четче. Вот уже можно разглядеть рядом с остроконечными вершинами дома Горного. Любопытно, что свое имя поселок получил, когда здесь, на берегу степной речушки Сакмы, была совершенно ровная степь. А точнее, когда странные возвышенности только-только начинали расти и их тогда горами никто и не назвал бы.

А почему же все-таки — «Горный»?

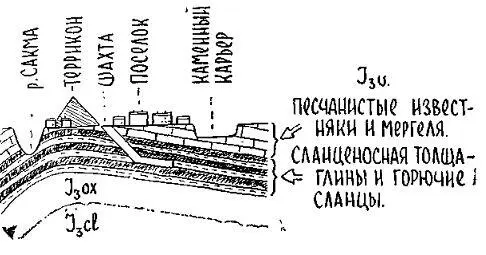

Дело в том, что в нашем языке это слово обозначает не только «стоящий у гор, в горах, на горах», но и «связанный с добычей горных пород», или, как мы чаще говорим, полезных ископаемых. Вот и поселок, в который мы въезжаем, был назван так потому, что возник он там, где в начале 30-х годов началась разработка горных пород — горючих сланцев. Тогда-то и стали понемножку расти здесь искусственные возвышенности — терриконы — из кусков пород, извлеченных из-под земли.

Спустя 23 года темные конусы подниматься перестали. В степи к тому времени были найдены и начали использоваться более удобные виды топлива — нефть, газ. Шахты закрыли. Можно предполагать, что не навечно, так как горючие сланцы — не только топливо, из них можно получать множество ценных веществ. Ну, а нам с тобой, капитан, старые отвалы позволят познакомиться с началом биографии последнего моря юрского периода.

Террикон. Куски породы, слагающие его конус, выветрились с поверхности под палящим степным солнцем, порывами ветров, струями дождей. Местами они обгорели, а потому окрашены в красный, желтый, лиловый цвета. Но, обходя подножие искусственной горы, мы найдем и сохранившие свой первоначальный вид куски темно-серых, местами коричневатых глин и серые, шероховатые обломки сланца. Последние от легкого удара, а то и просто от прикосновения распадаются на тонкие пластинки. Расслаиваются… Отсюда и название — сланцы. А горючие… Поднеси к одной из пластиночек зажженную спичку… Ну вот!.. Не то чтобы сразу вспыхнула, но горит… Желтым коптящим пламенем.

Почему сланец горит, догадаться нетрудно. В составе этой породы есть горючее органическое вещество. А вот почему — расслаивается?

Потри одну из пластиночек пальцем… Шероховатая? Значит, в ней есть песчинки. А теперь посмотри на кончик пальца… Слегка испачкан? Следовательно, в породе имеется и глина. Капни на сланец соляной кислотой… Капелька «закипела»? Стало быть, тут и известковые частицы примешаны. Ну и наконец, обрати внимание на пластиночку, которую мы поджигали. Органическое вещество выгорело, а она из серой стала красноватой. Наверняка в сланце есть и соединения железа.

Но почему же все-таки «горючий камень» легко расслаивается?

Дело в том, что он состоит из тончайших, примерно в 10 микронов (0,01 мм), различимых только в микроскоп слоев. Одни из них сложены в основном только минеральным веществом — песчинками, частичками глины, кальцита, сернистого железа — пирита, другие — горючим органическим веществом, керогеном. Слои эти чередуются. От удара или в результате выветривания некоторые прослойки керогена разрушаются и куски породы распадаются на отдельные пластинки.

Как могла образоваться в свое время такая странная порода?

Об этом догадаться, в общем-то, не очень трудно. Вероятно, на дно моря опускались то в больших количествах остатки растений и простейших животных, служившие «сырьем» для образования горючего органического вещества, то почти одни минеральные частицы. А вот какие события отражала такая смена характера осадков — вопрос более сложный.

Движения земной коры? Изменения уровня океана? Массовые вымирания живых существ?.. Едва ли. Эти явления происходили не часто, да и следовали одно за другим, не обязательно регулярно. А образованием тончайших слоев, из которых сложены сланцы, словно управлял качавшийся с постоянной частотой маятник!.. Вот это и наводит на мысль, что слоистость отражала какие-то астрономические события. Ведь регулярно, скажем, день сменяется и сменялся когда-то ночью, полнолуние — новолунием, лето — зимой. И все это могло как-то сказываться на жизни моря. А еще следовавшие через каждые 11 лет изменения активности Солнца? А случавшиеся раз в 1800 лет изменения климата? Но какие из этих событий «командовали» сменой осадков?

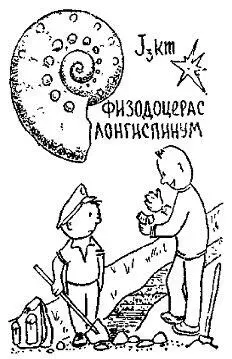

Попробуем сделать такой весьма и весьма ориентировочный расчет. Толща сланценосных пород, лежащих под поселком Горным, имеет мощность примерно 20 метров. Сложилась она за время существования в море всего одного вида аммонитов Дорсопланитэс палдери («плоскоспинных»), то есть примерно за 1 миллион лет. Значит, одному году здесь должны соответствовать 0,02 миллиметра толщины породы? Но ведь именно столько составляют две тончайшие прослойки, одна из которых — органическая, а другая — минеральная! Что же, выходит, каждая такая пара образовывалась за время одного оборота Земли вокруг Солнца? И странная слоистая порода — это своего рода «каменный календарь», листки которого отображают смену сезонов в далеком прошлом?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: