Генрих Бурмин - Штурм абсолютного нуля

- Название:Штурм абсолютного нуля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-08-000602-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Бурмин - Штурм абсолютного нуля краткое содержание

Книга о том, как физики, проникнув в область температур вблизи абсолютного нуля, открыли замечательное свойство вещества — сверхпроводимость. В ней рассказывается о выдающемся достижении современной физики — высокотемпературной сверхпроводимости, о применении сверхпроводников в технике и промышленности, об ученых — творцах этой области науки.

Штурм абсолютного нуля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С трепетом переступил молодой исследователь порог этого старинного центра криогенной техники, где свято хранились традиции его основателя, человека, первым вступившего в область абсолютного нуля температуры.

Как здесь встретят вчерашнего студента, приехавшего познавать азы криогенной техники?

Шубников совместно с голландским физиком Де Хаазом приступил к исследованиям электрических свойств кристалла висмута в магнитном поле при низких температурах. Они открыли новое, ранее неизвестное явление — периодическое изменение электрического сопротивления висмута в зависимости от магнитного поля. Это явление получило название «эффект Шубникова — Де Хааза».

По возвращении на родину Шубников приложил немало усилий, чтобы обеспечить харьковскую лабораторию современным криогенным оборудованием. Были установлены водородный и гелиевый ожижители и другая аппаратура. В новом криогенном центре начались интенсивные исследования проблемы сверхпроводимости.

В 1934 году Лев Васильевич Шубников и Юрий Николаевич Рябинин независимо от Мейснера и Оксенфельда открыли эффект равенства нулю магнитной индукции в толще сверхпроводника.

«Ну и что же? — может спросить читатель. — Ведь они были не первыми».

Немецкие исследователи открыли этот эффект, изучая картину магнитного поля в окрестности сверхпроводника. Харьковским физикам удалось измерить магнитное поле внутри сверхпроводника, впервые предоставив неопровержимое доказательство существования эффекта Мейснера.

В то время некоторые исследователи, разочаровавшись в попытках получить достаточно сильные магнитные поля с помощью сверхпроводников из чистых металлов, решили обратиться к сплавам. Тут неожиданный успех сопутствовал голландским физикам Де Хаазу и Винду. В 1930 году они получили сплав свинец — висмут с критическим магнитным полем 2 тесла. Это была уже существенная величина.

Но эксперименты не всегда давали одинаковые результаты. Сплав, о котором было известно, что он имеет относительно высокое критическое поле, при повторных экспериментах вдруг начинал «капризничать». Критическое магнитное поле оказывалось неожиданно низким.

Считалось, что чем чище каждый отдельный сверхпроводящий металл, тем у него выше критическое магнитное поле. По аналогии пытались создавать возможно более чистые сплавы. Однако, как потом выяснилось, этот путь был ошибочным.

Шубников был первым ученым, пришедшим к мысли о существовании разницы между сверхпроводимостью чистых металлов и сверхпроводимостью сплавов.

Тщательные экспериментальные исследования, проведенные Шубниковым и его сотрудниками в 1934–1937 годах, подтвердили эту догадку.

Разрушение сверхпроводимости сплавов происходит при значительно более сильных магнитных полях, чем у чистых металлов.

В 1938 году молодой московский физик — экспериментатор, впоследствии академик, Александр Иосифович Шальников сделал еще одно интересное открытие в области сверхпроводимости.

Осадив методом распыления металл на поверхность стеклянной пластины, охлажденной жидким гелием, ученый получил сверхпроводящую пленку с большим критическим током.

Виртуозно поставленными экспериментами Шальников продемонстрировал способность сверхпроводящих пленок выдерживать значительно более сильные магнитные поля, чем массивные сверхпроводники.

Работами Шубникова, Шальникова и ряда других советских и иностранных ученых в конце тридцатых годов были заложены основы технической сверхпроводимости.

Однако говорить о практическом применении сверхпроводников тогда было еще рано.

Предстояло глубоко осмыслить процессы, происходящие в удивительном мире сверхпроводимости. К тому же сама физическая природа сверхпроводимости продолжала оставаться неясной.

Между тем произошло событие, по своей значимости сопоставимое с открытием сверхпроводимости.

О нем — в следующей главе.

5. Загадки жидкого гелия. Невидимка оставляет мокрые следы. Рассерженные змеи. Двуликий Янус. Есть вязкость, и нет вязкости. Современный рог изобилия.

Гейке Камерлинг — Оннес, первый в 1908 году получивший гелий в жидком виде, до конца своей жизни был чрезвычайно удручен тем обстоятельством, что ему никак не удавалось перевести эту жидкость в твердое состояние.

Исследуя жидкий гелий, он столкнулся с рядом не менее загадочных обстоятельств.

Оказалось, например, что при температуре 2,2К удельная теплоемкость жидкого гелия вдруг резко увеличилась. Этот результат был до того неожиданным и непостижимым, что Оннес решил его не опубликовывать: боялся прослыть мистификатором.

Загадки жидкого гелия интриговали не только лейденского исследователя.

«Солнечный газ», казалось, поставил себе целью удивить землян. Правда, при охлаждении ниже 4,2К он сначала ведет себя как обычная жидкость. «Чудеса» начинаются с понижением температуры до 2,2К. В этот критический момент резко меняется внешний вид сжиженного гелия — он внезапно перестает кипеть по всему объему и превращается в спокойную «мертвую» жидкость, испаряющуюся только на открытой поверхности и обладающую к тому же рядом поразительных свойств.

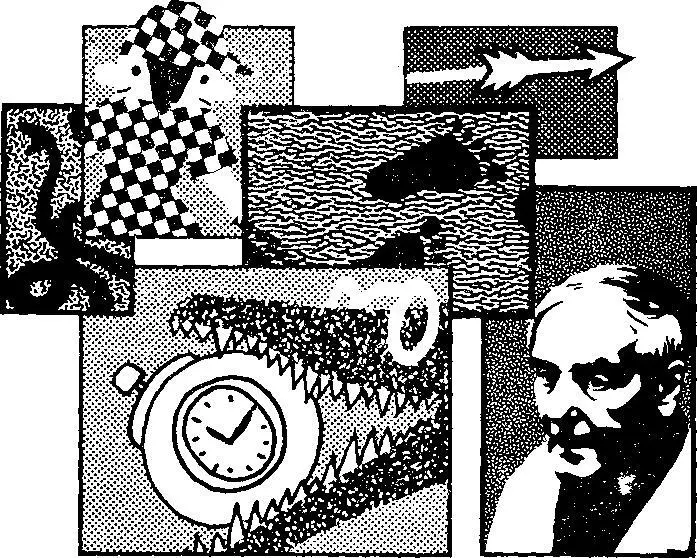

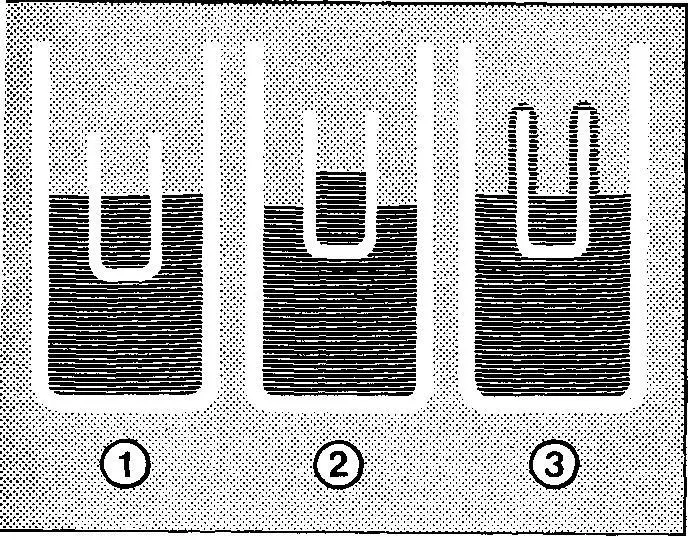

Представьте себе два открытых только сверху сосуда, расположенных один внутри другого и заполненных жидкостью, уровень которой в обоих сосудах одинаковый (рис. 1). Поднимем внутренний сосуд относительно внешнего так, чтобы он занял положение, изображенное на рисунках 2 и 3.

Если проводить этот опыт с обычной жидкостью, то ее уровень во внутреннем сосуде станет выше уровня во внешнем сосуде (рис. 2). Такое состояние будет сохраняться в течение весьма длительного времени.

Если подобный эксперимент провести с жидким гелием, охлажденным до достаточно низкой температуры, то, изменяя положение одного сосуда относительно другого, мы не сможем сделать уровни жидкости различными. Она каким‑то образом переходит из одного сосуда в другой, и уровни в сосудах становятся одинаковыми (рис. 3).

Удивительное поведение жидкого гелия, охлажденного до достаточно низкой температуры. Словно влекомая какой‑то неведомой силой, жидкость переходит из сосуда в сосуд.

Вполне возможно, что человека, проделавшего такой опыт в средние века, предали бы сожжению на костре. Но в наш век наука ищет материалистическое объяснение подобных «чудес».

На протяжении тридцати лет десятки и сотни исследователей провели тысячи экспериментов с жидким гелием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: