Зоя Зорина - Поведение животных

- Название:Поведение животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2000

- ISBN:5-271-00038-9, 5-17-001653-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зоя Зорина - Поведение животных краткое содержание

Очередной том популярной детской энциклопедии «Я познаю мир» посвящен поведению животных. Как животные возвращаются домой? Как они понимают друг друга? Способны ли животные на разумные поступки?

Все эти и многие другие вопросы обсуждаются в книге, которая будет интересна не только детям, но и взрослым.

В конце книги вы найдете предметно-именной указатель, который поможет лучше ориентироваться в представленном материале.

Поведение животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Учитывая добрую славу этого вида, американская исследовательница Ирэн Пепперберг, решившая изучать «речь» попугаев, выбрала именно жако.

Купленного на чикагском рынке птенца она назвала Алексом и начала учить его довольно своеобразным способом.

В начале опытов Алекс выучил несколько десятков слов, обозначающих не только названия предметов, но и некоторые более общие понятия — «цвет», «форма», «одинаковый» и т. п. Он запомнил названия более чем 30 предметов, причем мог указывать еще их цвет и материал, из которого они были сделаны. Его сразу научили и нескольким фразам для обращения к экспериментатору («Я хочу…» и т. п.).

Для него придумали особую методику обучения — два тренера на своем примере демонстрировали птице, как ему нужно общаться с экспериментатором. Один из них предъявлял второму предметы и задавал вопросы, поощрял правильные ответы и выражал неодобрение при неправильных. Второй человек одновременно и показывал птице пример того, как надо отвечать, и был ее соперником при получении подкрепления. Это соперничество очень подстегивало стремление Алекса отвечать правильно.

Оказалось, что Алекс не просто называет предметы, не механически повторяет заученные слова и фразы, но и разбирается в том, что говорит. Когда ему показывали пару новых предметов, названий которых он не знал, он почти безошибочно указывал, чем эти предметы похожи (например формой), а чем отличаются (например цветом). Если же предметы были совершенно одинаковы, то на вопрос: «Что отличается?» попугай отвечал: «Ничего».

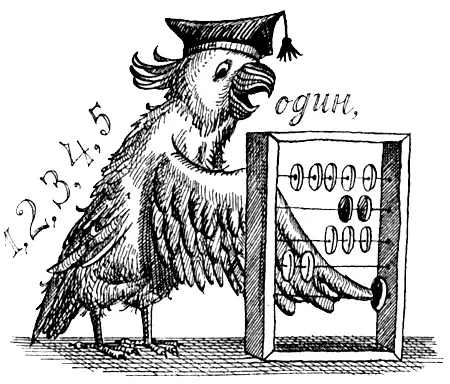

А когда Алекса научили названиям цифр, оказалось, что он может указывать число предметов в небольшой (до пяти предметов) группе, даже если он видел их впервые.

Так что Алекс оказался первой птицей, которая научилась немного считать действительно сама, а не по подсказке экспериментатора или дрессировщика.

До недавнего времени считалось, что говорить могут только птицы крупных пород — жако, какаду, амазоны. Однако обнаружилось, что прекрасными способностями подражать человеческой речи обладают волнистые попугайчики. Это была своего рода сенсация, потому что эти небольшие, неприхотливые и недорогие птицы доступны каждому желающему. Только в США в домах живет больше 10 миллионов волнистых попугайчиков.

Широкое распространение этого вида способствовало тому, что говорящий попугай перестал быть экзотикой. Действительно, с ними гораздо легче следовать всем условиям обучения: приручать с самого раннего возраста, легко выбрать самца, т. к. у этого вида они гораздо заметнее отличаются от самок по цвету восковицы в основании клюва. У самок она розовая, а у самцов — голубая.

При правильном воспитании обычный волнистый попугайчик может достичь всего, на что вообще способна говорящая птица.

Братья или кузены?

Как возник человек, как появилась у него речь — это одна из центральных проблем биологии. И чтобы понять, как у человека появилась в процессе эволюции речь, нужно не только исследовать, как общаются друг с другом разные животные, но и обратить особое внимание на те особенности поведения человекообразных обезьян, которые могли составить основу для ее появления.

Американский ученый Эрнст Майр, известный своими работами в области теории эволюции, говорил, что если приравнять время существования жизни на Земле к одному году, то момент появления современного человека — человека разумного (Homo sapiens) — придется на без четверти двенадцать 31 декабря! Современный человек и близкие виды его предков — «пралюдей» — живут на Земле около 2 миллионов лет, а жизнь на Земле возникла примерно 3,8 миллиарда лет назад. Однако наши ближайшие предки и родственники — обезьяны (приматы) живут на ней гораздо дольше (около 50 миллионов лет).

Большинство видов приматов по строению тела, по биохимическому составу его тканей, по склонности к определенным заболеваниям, по генетическим особенностям и, наконец, по поведению и интеллектуальным способностям ближе к человеку, чем любые другие животные.

Хотя все обезьяны — наши близкие родственники, все же из всех современных обезьян нам ближе всех шимпанзе. Мозг шимпанзе значительно крупнее, чем мозг большинства других животных, включая и все остальные виды обезьян. Конечно, он значительно меньше по размеру, чем мозг человека, который весит в среднем 1500 г, а в некоторых случаях превышает и 2000 г. Тем не менее самый крупный мозг из всех исследованных у шимпанзе весил 600 г, а самый маленький у человека — 800 г, так что разрыв не столь уж и велик. 800 г — это наименьший зарегистрированный вес мозга нормального человека, не страдающего никакими болезнями.

Однако антропологи и зоологи уже давно обращают внимание не только на абсолютный, но и на относительный размер мозга. Ведь чем крупнее само животное, тем, естественно, больше и его мозг, и сравнивать по весу мозг лося и мартышки просто неправильно. Поэтому есть специальные показатели (или индексы), которые точно характеризует именно уровень развития мозга, независимо от того, крупное это животное или не очень. И тут оказывается, что после человека, у которого этот индекс самый большой, следом идут человекообразные обезьяны — два вида шимпанзе (обыкновенный и карликовый), горилла, орангутан и гиббон.

Кто эти обезьяны человеку — родные или двоюродные «братья», или более отдаленные родственники? Точного ответа на этот вопрос не существует. По одной из гипотез, предки человека и шимпанзе в процессе эволюции сначала «разошлись» с предками гориллы, а затем отделились и друг от друга. Это произошло более 10 миллионов лет назад.

При первом же взгляде на обезьян бросается в глаза, что их поведение во многом похоже на наше. Это прежде всего выразительная мимика, ловкие движения пальцев, быстрота реакций на действия сородичей и публики (в зоопарке). Но сходство этим, конечно же, не ограничивается.

Мы уже рассказали о том, какие тонкие взаимоотношения существуют в сообществах шимпанзе и других человекообразных обезьян, какую изобретательность они проявляют при добывании корма, как сообща воспитывают детенышей, помогают друг другу в трудную минуту.

И чем глубже ученые анализируют поведение обезьян, тем больше зачатков чисто человеческих способностей они обнаруживают.

Многие приматологи (так называют специалистов по поведению обезьян), работавшие с шимпанзе, признавались даже, что чем больше они имели дело с этими животными, тем меньше чувствовали разницу между ними и человеком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: