Анатолий Гин - Теория решения изобретательских задач

- Название:Теория решения изобретательских задач

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТРИЗ-профи

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Гин - Теория решения изобретательских задач краткое содержание

Учебное Пособие по ТРИЗ написано группой авторов, имеющих многолетний опыт консультационной деятельности по решению нестандартных задач и преподавательской деятельности в разных аудиториях: бизнесменов, инженеров и преподавателей вузов, учёных, студентов.

Книга написана простым языком, профессионально оформлена, в ней комфортно ориентироваться. Издана в США, Японии, Китае, Малайзии, Эстонии.

Из рецензии Президента Международной Ассоциации ТРИЗ Марка Баркана:

Авторы, признанные специалисты по обучению ТРИЗ и развитию творческого воображения, сумели изложить довольно сложную для понимания теорию простым языком, с понятными примерами.

Из рецензии Мастера ТРИЗ, автора 150 изобретений, консультанта фирмы Самсунг (Южная Корея), Геннадия Иванова:

Вы держите в руках книгу, которая, при Вашем желании, может изменить Вашу жизнь, сделать её более интересной, содержательной и успешной.

Усвоив материал пособия, Вы совершите первый шаг в сторону управляемого творчества.

Теория решения изобретательских задач - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• При интенсивной работе мобильного телефона быстро заканчивается заряд аккумулятора.

• При закрывании двери раздаётся скрип.

• Растения, украшающие холл больницы, сами выглядят нездоровыми: листья пожелтели и частично осыпались. Это плохо влияет на настроение пациентов.

• Поиск нужного документа в офисе занимает слишком много времени.

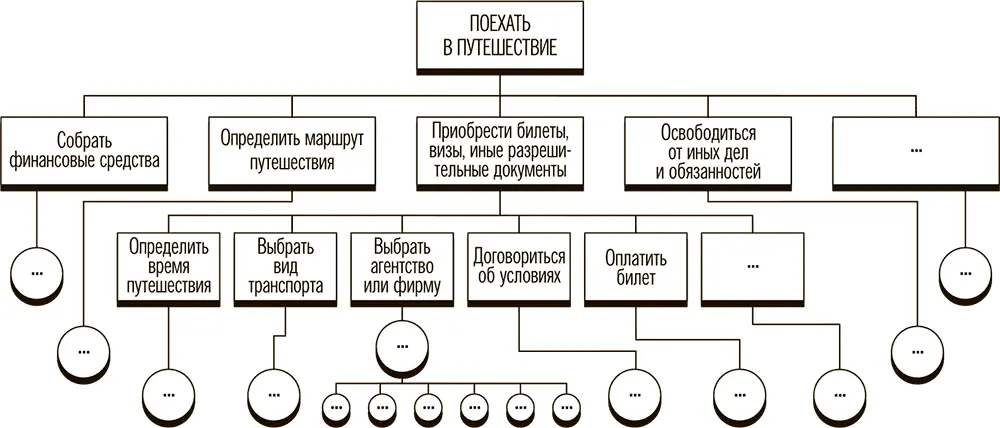

6. Дерево целей

Технические системы можно рассматривать на разных структурных уровнях, переходя от крупных блоков ко всё более мелким подсистемам: узлам, частям, деталям. Цели также имеют свою структуру. Общую, главную цель можно разбивать на подцели. И эти подцели можно далее дробить на ещё более мелкие, подчинённые цели.

Подобно тому как ТС складывается из своих подсистем, общая цель выполняется путём выполнения целей подчинённых.

Как строить деревья целей

Методика построения дерева целей состоит в том, что, определив главную цель, выстраивают иерархию целей более низкого ранга. Именно их реализация приводит к достижению главной цели. В чём-то эта работа аналогична процессу построения причинно-следственных цепочек. Последовательно задаются вопросы «Как получить?» или «Что для этого нужно?», обращённые к исходно поставленной цели.

Допустим, наша главная цель — поехать в путешествие. Её достижение будет зависеть от того, сможем ли мы добиться выполнения ряда подчинённых целей второго уровня:

• Определить маршрут путешествия.

• Собрать финансовые средства.

• Приобрести билеты, визы, иные разрешительные документы.

• Освободиться от иных дел и обязанностей.

• …

Построение этой иерархии может быть продолжено. Например, выберем цель — приобрести билеты. Для её достижения нам надо будет достичь целей ещё более низкого, уже третьего (считая от главной цели) уровня:

• Определить время путешествия.

• Выбрать вид транспорта.

• Выбрать агентство или фирму.

• Договориться об условиях.

• Оплатить билет.

• …

Дерево целей (рис. 8) можно строить и далее, продолжая движение от общего к частному. Приведенный выше пример показывает: действия, позволяющие достичь цели более высокого уровня, выступают в качестве целей для действий более низкого уровня.

В итоге на самом нижнем уровне получаем перечень целей, для достижения которых могут быть выбраны конкретные технические (или иные) средства. При решении организационных задач построение такой иерархии позволяет оценить риски проекта. При решении изобретательских задач деревья целей строятся в первую очередь для того, чтобы понять, какие подцели не могут быть реализованы с помощью доступных средств. После построения дерева получается комплекс задач, которые предстоит решить.

Рис. 8. Схема дерева целей

Использование деревьев целей при анализе ИС

Такой подход к формированию задач возник в 60-х годах XX века, когда в США были построены всеобъемлющие деревья целей для проектирования сложной военной техники. Всемирную известность этот инструмент получил после успешного планирования исследований космического пространства. Начавшись с определения главной цели, пройдя через выявление нескольких фундаментальных подцелей, задающих необходимость изучения Луны, планет, ближнего и дальнего космоса, это дерево детализировалось, превратившись постепенно в перечень из нескольких тысяч узкотехнических целей, по сути — заданий на разработку конкретных технических устройств и материалов, обладающих заданными характеристиками.

Такая фундаментальная предварительная работа позволяет уже на начальном этапе видеть весь перечень технических задач, а значит, эффективно планировать необходимые ресурсы для их решения. Этот инструмент эффективен также при работе по выбору изобретательской задачи. Он позволяет увидеть полный спектр целей, в первом приближении оценить трудозатраты, необходимые для достижения главной цели.

Дерево целей — аналитический инструмент выявления полного перечня целей, которых необходимо достичь для получения исходно заданной цели.

Зафиксируем ещё раз: с помощью дерева целей определяются полный набор средств, необходимых для достижения главной цели, и связи между этими средствами.

Упражнение 7

1. Постройте дерево целей для главной цели: издать сборник стихов молодых поэтов вашего региона.

2. Придумайте какую-либо главную цель и постройте для неё дерево целей.

7. Идеальность

Идеальная тс

В каком направлении надо двигаться в поисках решения? Где найти ориентиры, позволяющие сделать это движение успешным? Какое решение считать лучшим?

Рассмотрим реальные ситуации.

В XVII веке на реке Урал построили множество плотин с водяными колёсами, приводившими в движение фабричные станки. В XIX веке фабрики оснастили паровыми машинами, а по реке решили пустить пароход. Но как убрать сваи, вбитые в дно? Это стволы лиственницы — сибирского дерева, которое в воде не гниёт, а становится ещё более прочным. И таких стволов, крепко затянутых илом, из дна реки торчит множество. Предлагали различные проекты: спустить в колоколе на дно людей с пилами, или собирать большой плот вокруг каждой сваи и тянуть её вверх, или помещать сваю в трубу и растворять её кислотой… Но победил проект, в котором сваи были вытянуты сами собой. Вернее, не совсем сами, их помогла выдернуть река. К каждой свае крепкими канатами привязали брёвна и оставили их плавать на поверхности воды. Зимой эти брёвна вмёрзли в лёд, а весной, во время ледохода, они двинулись с места и, увлекаемые огромной энергией реки, выдернули из дна сваи…

Ещё один пример из тех же времён.

Купили промышленники паровую машину, привезли к фабрике, осталось только по мосту через реку переехать, но оказалось, что мост для такой нагрузки слабоват — может и рухнуть. Разобрали машину, почти все детали перевезли по отдельности, но самую большую — паровой котёл — перевезти не получается. Неужели строить новый мост? Нет, мастера-выдумщики нашли другое решение — заставили чугунный котёл переплыть реку самостоятельно. Для этого заткнули в нём все отверстия, скатили котёл в воду и потянули за лодками…

А вот история уже из наших дней.

На предприятии выпускали шарики для подшипников. Пришёл заказ — изготовить металлические шарики, полые внутри. Изготовили. Снаружи шарики проверили стандартными методами — все они совершенно круглые, одинакового размера и веса. Но заказчик требует, чтобы у шариков внутренние пустоты тоже были расположены строго по центру. Как же отобрать только такие шарики? Может быть, просвечивать каждый шарик в рентгеновских лучах и изучать полученные снимки? Но это дорого и займёт много времени. Поступили проще — запустили шарики скатываться по узкой наклонной полоске. Те шарики, в которых внутренние пустоты располагались по центру, катились строго по прямой линии. А те, у которых центр тяжести был смещён, отклонялись вбок и падали в стоящий внизу контейнер для брака.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: