Екатерина Захарова - Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень

- Название:Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11542-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Захарова - Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень краткое содержание

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников.

Учебник адресован учащимся 10 класса и рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

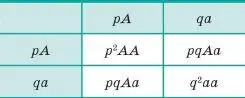

Такое соотношение частот аллелей и генотипов будет поддерживаться в популяции неопределённо долгое время. Зная частоты генотипов, можно рассчитать частоты аллелей, и наоборот, зная частоты аллелей, можно определить частоты генотипов и, следовательно, предсказать соотношение фенотипов.

Рассмотрим конкретный пример, чтобы понять, как можно использовать знание закона Харди – Вайнберга.

Наследственная метгемоглобинемия [7]наследуется как рецессивный признак. В популяции эскимосов Аляски болезнь встречается с частотой 0,09 %. Определите частоту гетерозигот (носителей рецессивного аллеля) в популяции. На какое число людей приходится один носитель рецессивного аллеля?

Больные – это люди с генотипом аа , их частота встречаемости (переводим в доли) – 0,0009, т. е. q 2= 0,0009. Следовательно, q = 0,03. Так как p + q = 1, то p = 1 – q = 1–0,03 = 0,97. Частоту гетерозигот (организмов с генотипом Аа ) высчитываем по формуле 2 pq = 2 × 0,97 × 0,03 = 0,0582 (5,82 %). Если на 100 человек приходится около 6 носителей, следовательно, один носитель приходится на 16–17 человек (100 : 6 ≈ 16,6). Ответ: доля носителей рецессивного аллеля метгемоглобинемии в данной популяции составляет 5,82 %. Один носитель приходится на 16–17 человек в популяции.

32. Селекция: основные методы и достижения

Вспомните!

Что такое селекция?

Приведите примеры известных вам пород животных и сортов растений.

Больше 10 тыс. лет назад человечество перешло к оседлому образу жизни и оказалось в полной зависимости от ограниченного числа видов растений и животных, которые оно могло использовать в качестве своих пищевых и хозяйственных ресурсов. Возникла насущная необходимость улучшать качества культивируемых растений и домашних животных, т. е. заниматься селекцией. Селекция (от лат. selectio – отбор) – наука о создании новых и улучшении существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Одновременно под селекцией понимают и сам процесс создания сортов, пород и штаммов. Теоретической основой селекции является генетика.

В настоящее время из всего растительного многообразия человек возделывает в качестве культурных растений около 150 видов, а из многих десятков тысяч видов позвоночных животных человек одомашнил лишь около 20.

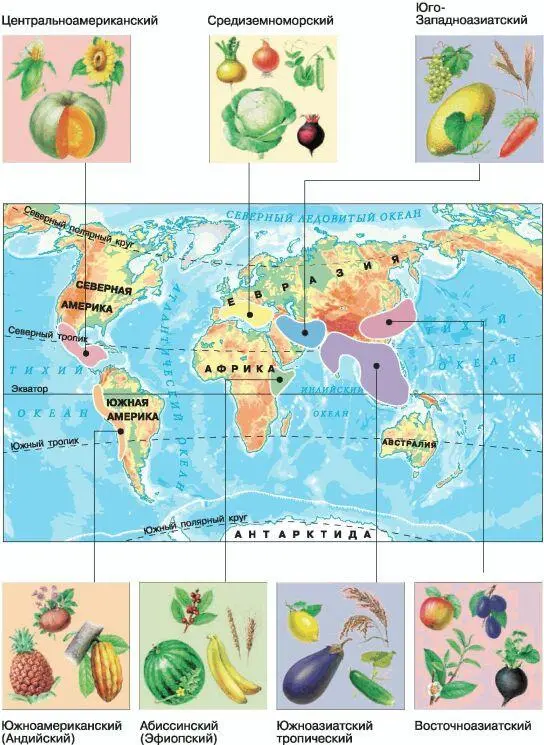

Центры происхождения культурных растений.Большой вклад в изучение происхождения культурных растений внёс выдающийся российский генетик и селекционер Николай Иванович Вавилов. Совершив в начале XX в. более 60 экспедиций по всему миру, Вавилов с коллегами обнаружил, что в определённых районах земного шара сконцентрировано наибольшее разнообразие сортов того или иного культурного растения. Например, для картофеля максимум генетического разнообразия связан с Южной Америкой, больше всего сортов риса было обнаружено в Китае и Японии, а кукурузы – в Мексике. Проанализировав результаты поездок, Вавилов пришёл к выводу, что районы максимального разнообразия являются центрами происхождения данной культуры и, как правило, связаны с древними очагами земледельческих цивилизаций. Вавилов выделил семь основных таких центров (рис. 102).

В ходе экспедиций была собрана уникальная коллекция семян растений, которая в дальнейшем постоянно пополнялась и изучалась сотрудниками Всесоюзного института растениеводства в Санкт-Петербурге, который сейчас носит имя Н. И. Вавилова. В настоящее время она насчитывает более 300 тыс. видов, сортов и форм. Начиная работу по созданию нового сорта растений, селекционер может подобрать из имеющегося богатейшего исходного материала те образцы, которые максимально полно обладают интересующими его признаками.

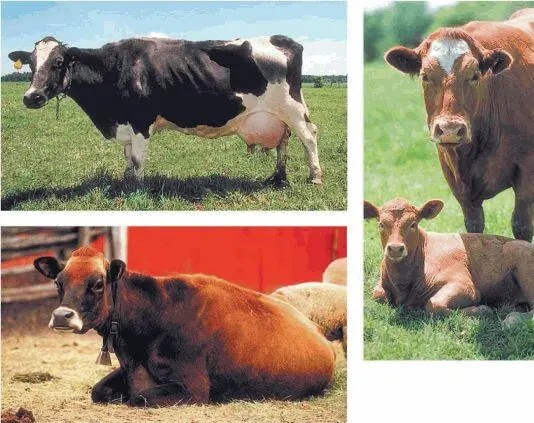

Сорт и порода.В современных условиях развития общества важное значение имеет интенсификация сельскохозяйственного производства, т. е. получение максимального количества продукции при минимальных затратах. С этой целью создаются высокопродуктивные породы животных и сорта растений, устойчивые к экстремальным условиям среды, к болезням и вредителям, обладающие определёнными необходимыми качествами (рис. 103). Порода, сорт или штамм– это совокупность особей одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся определёнными наследственными свойствами. Все организмы, составляющие такую совокупность, обладают сходными, наследственно закреплёнными морфологическими и физиологическими свойствами и способны максимально проявлять свои качества в тех условиях, для которых они были созданы. Такса может быть прекрасной норной охотничьей собакой, но в качестве гончей её использовать бессмысленно. Точно так же борзая, легко настигающая зайца, будет плохим охранником по сравнению с немецкой овчаркой.

Рис. 102. Центры происхождения культурных видов растений (по Н. И. Вавилову)

Рис. 103. Породы крупного рогатого скота

Создавая определённые породы животных, мы часто обрекаем их на необходимость постоянного сосуществования с человеком. Корова, дающая 10 тыс. литров молока в год, погибнет в течение нескольких дней, если её не будут доить.

Основные методы селекции.Основными методами селекции являются отбор и гибридизация.

Отбор. Отбор бывает массовым и индивидуальным. Массовый отбор проводится по внешним, фенотипическим признакам и, как правило, используется в растениеводстве при работе с перекрёстноопыляющимися растениями (рожь, кукуруза, подсолнечник и др.). Из огромного количества растений отбирается группа лучших по определённым свойствам растений. Их семена на следующий год высевают и из полученного потомства вновь отбирают лучшие растения, семенами которых засевают новое поле. Если продуктивность и другие признаки популяции улучшились, можно считать, что массовый отбор по фенотипу был эффективен. Таким способом выведены многие сорта культурных растений.

В отличие от массового при индивидуальном отборе выбирают отдельных особей и потомство каждой из них изучают в ряду поколений. Это позволяет достаточно точно оценить генотип каждого родительского организма и выбрать для дальнейшей работы те особи, которые оказываются наиболее оптимальными по сочетанию полезных для человека признаков и свойств. Сорта и породы, получаемые в результате индивидуального отбора, отличаются высокой однородностью и постоянством признаков (рис. 104).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: