Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков

- Название:История отечественной философии XI-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентБИБКОМd634c197-6dc9-11e5-ae5f-00259059d1c2

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-7996-1363-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков краткое содержание

Настоящее учебное пособие соответствует новому образовательному стандарту. В нем освещаются ключевые моменты развития отечественной философии за десять веков ее существования, дается анализ важнейших ее тем и направлений особенностей развития материалистической и идеалистической традиции.

История отечественной философии XI-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Идея «организационной науки» появилась у Богданова еще в период его эмпириомонистических построений, увлечения энергетизмом. Опираясь на данные естественных наук, он утверждал идеи взаимодействия и борьбы систем, их подвижного равновесия со средой.

Эти идеи позже вошли в «организационную науку». В «Эмпириомонизме» он высказывал неудовлетворенность диалектикой, которая якобы не отвечала уровню нового системно-структурного подхода. Сложным было его решение вопроса о соотношении философии и тектологии. Богданов размышлял следующим образом.

Эмпириомонизм не является в полном смысле философией, поскольку исследует организованный опыт. Философия в конечном итоге должна быть заменена наукой об организации элементов: «тектология не должна стать делом философов-специалистов, среди которых она вряд ли может найти какую-нибудь почву, а делом всех широко образованных людей научной и практической мысли» 1488.

Н. И. Бухарин, прочитав «Тектологию», обменялся с В. И. Лениным записками. Дело в том, что Ленин не имел возможности ознакомиться с последними работами Богданова, и поэтому во втором издании «Материализма и эмпириокритицизма» (1920) анализ этих работ был произведен В. И. Невским во вводной статье «Диалектический материализм и философия мертвой реакции». Н. И. Бухарин, прочитав эту статью, прислал В. И. Ленину записку, в которой говорилось, что Невский не понял «Тектологии» Богданова: «Раньше Богданов стоял на точке зрения признания философии. Теперь он философию уничтожает… “Тектология” есть, по Богданову, замена философии. Она исключает “гно(!)сеологию”. Ход рассуждения таков: 1. Все можно рассматривать как системы, т. е. элементы в определенном типе связи. 2. Если это так, то можно вывести некоторые общие законы. 3. Тогда философия становится излишней и заменяется всеобщей организационной наукой. Эта постановка вопроса лежит в иной плоскости, чем эмпириомонистическая. С ней можно спорить, но ее нужно хотя бы понять. А этого minimum’a у Невского нет» 1489. Ответ Ленина на эту записку был таков: «Богданов Вас обманул, переменив и постаравшись передвинуть старый спор. А вы поддаетесь!» 1490.

Многие годы над тектологией и ее отношением к философии тяготело это замечание Ленина, напрямую связывающее тектологию с эмпириомонизмом. Богданов же считал философию умозрительной наукой, так как ее положения и выводы нельзя проверить точными методами, и утверждал, что в тектологии этих недостатков нет: это точная, практически ориентированная наука, использующая эксперимент. Философия и диалектика исчерпали свое методологическое значение. Настала очередь организационной науки, которая, опираясь на философию и диалектику, оперирует другими понятиями. Ее важнейшими принципами являются: принцип обратной связи между системой и средой (биорегулятор – двойная взаимная регулирующая связь), принцип эмерджентности, т. е. нередуцируемости качеств системы к сумме свойств, составляющих эти системы элементов, принцип саморазвития систем, или гомеостаза, и др. Эти идеи и принципы, без сомнения, интересны философии и являются в настоящее время точками роста философии знания.

Термин «тектология» Богданов заимствовал у Э. Геккеля, который рассматривал тектологию как науку об организации живых существ. У русского философа тектология – это всеобъемлющая систематическая наука о законах структурной организации и дезорганизации любых систем, охватывающих все области человеческого знания. Она представляет мир как организационное целое во всем его объеме – от явлений микромира до идеологии. При этом она использует материалы других, частных наук, а также практики, но «со стороны метода, то есть интересуется повсюду способом организации этого материала» 1491. Тектология А. Богданова предвосхитила идеи кибернетики и теории систем, создала новое направление в медицине, поставила вопросы, ответы на которые лежат на пересечении магистральных направлений развития естествознания и философии.

Выступая на международной конференции «Истоки и развитие организационной теории в России» (1995), академик Л. И. Абалкин дал следующую характеристику тектологии: «Современники не сумели, да и вряд ли могли по достоинству оценить значимость тектологии для формирования новой научной парадигмы. Лишь время способно отсеять рациональные зерна и отделить их от плевел. Признание научной значимости тектологии отнюдь не предполагает безоговорочного согласия со всеми ее положениями и выводами. Такое согласие вообще присуще отнюдь не научному, а религиозному мышлению. И для того чтобы лучше оценить значение тектологии как этапа или звена научного поиска, нужно четко разграничить два ее среза: тектологию как таковую и тектологию как особый тип или способ мышления. Тектология как таковая, по замыслу ее создателя, – наука, объединяющая организационный опыт человечества, это теория организационных систем, изучающая каждую из них с точки зрения отношений между ее частями, а также отношения системы как целого с внешней средой. Качественно новым в тектологии явился переход от метода аналогий, широко и плодотворно использовавшегося в науке, к выявлению общих закономерностей становления и функционирования систем. Высказанные А. Богдановым суждения и полученные им выводы во многом предвосхитили рождение теории систем и кибернетики и были интегрированы ими» 1492.

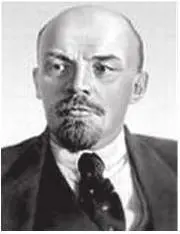

По-другому смотрел на философию виднейший русский теоретик и идеолог марксизма В. И. Ленин, считавший ее орудием политической борьбы.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 г. в г. Симбирске в семье инспектора народных училищ. В девять лет он поступил в Симбирскую гимназию, которую в 1887 г. закончил с золотой медалью и был принят на юридический факультет Казанского университета. Но в октябре 1887 г. за участие в студенческих беспорядках Ленина арестовывают и высылают под надзор полиции в деревню Кокушкино. Здесь он много читает, занимается самообразованием. Эти занятия продолжились и в Казани, куда осенью 1888 г. Ленину было разрешено вернуться. В Казани он вступает в марксистский кружок Н. Е. Федосеева, интенсивно изучает марксистскую литературу, основные произведения Маркса, Энгельса, Плеханова.

В 1890 г. Ленин экстерном успешно сдает экзамены в Петербургском университете и получает диплом юриста. Он возвращается в Самару, где семья Ульяновых жила с осени 1889 г., и некоторое время занимается юридической практикой. Здесь же, в Самаре, он создает марксистский кружок.

В августе 1893 г. после переезда В. И. Ленина в Петербург начинается новый этап его революционной деятельности. Он выступает в рабочих кружках с рефератами по актуальным проблемам марксизма и внутриполитического развития России, выпускает книгу «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?», центральные идеи которой (гегемония пролетариата, учение о его союзниках в революционной борьбе, создание революционной пролетарской партии) русские марксисты в начале века стали претворять в жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: