Лев Кузьмин - Ключик-замочек [Рассказы и маленькие повести]

- Название:Ключик-замочек [Рассказы и маленькие повести]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Кузьмин - Ключик-замочек [Рассказы и маленькие повести] краткое содержание

Ключик-замочек [Рассказы и маленькие повести] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

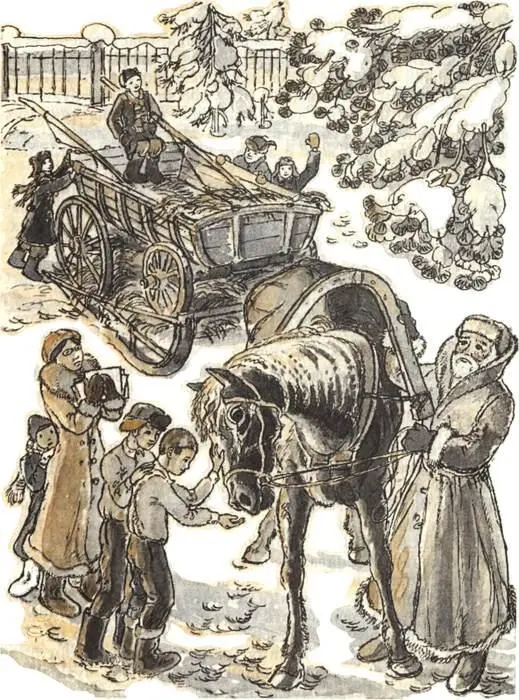

Сарай интернатские с гордостью называют: «Наш конный двор!», но живут на «конном дворе» только белохвостый, с обмороженным гребнем петух Петя Петров и одна-единственная лошадь Зорька.

Зорьку ленинградцам подарил сельский Совет. Подарил под конец нынешней зимы. Получать Зорьку ходил завхоз Филатыч, и это событие запомнилось детям надолго.

О том, что Филатыч сегодня должен привести лошадь, дети знали заранее, и все толпились в комнате девочек у двух широких окон, выходящих на поле, все смотрели на дорогу. Смотрели почти весь день и все никак ничего не могли увидеть.

Но вот по вечерней поре, когда солнышко уже садилось и от закатных лучей снежное поле впереди интерната, крыши деревеньки на краю поля и вся санная дорога на этом поле сделались алыми, кто-то крикнул:

— Ой, смотрите! Конь-огонь!

А другой голос подхватил:

— Конь-огонь, а за ним золотая карета!

Митя присунулся к окну, глянул и тоже увидел, что от голубого морозного леса по дороге рысью бежит золотой конь. Он бежит, а за ним не то скользит, не то катится удивительная повозка.

Под косым вечерним светом она и в самом деле кажется позолоченной. От нее и от коня падает на алые снега огромная сквозная тень, и на тени видно, как странно устроена повозка. Внизу — полозья, чуть выше — колеса со спицами, а над колесами — плоская крыша, как это и бывает у всех сказочных карет.

А всего страннее то, что седока в повозке не видно. Конь по дороге бежит словно бы сам, им никто не управляет.

Дети кинулись в коридор к вешалке, стали хватать пальтишки, чтобы увидеть торжественный въезд золотого коня в интернатские ворота. Кто-то запнулся, упал. Кто-то из малышей заплакал, боясь опоздать. А рослый Саша протянул руку через все головы, сорвал с вешалки свою и Митину шапки, и они первыми выскочили во двор, на холод.

Золотой конь уже приворачивал с дороги к распахнутым воротам. Конь входил в темноватый под соснами двор интерната, и был он теперь не золотым, а мохнато-серебряным. На его спине, на боках, на фыркающей морде настыл иней.

— Тпр-р-р… — донеслось изнутри странной повозки, и повозка остановилась у крыльца, и это оказались всего-навсего обыкновенные сани-розвальни, а сверху саней возвышалась летняя телега с откинутыми назад оглоблями и с неглубоким дощатым кузовом.

— Тпр-р-р! Приехали… — повторил голос, и на снег из широких саней, из-под телеги, медленно вылез бородатый Филатыч. Лоб, щеки, нос у него от холода полиловели. Маленькие, по-старчески блеклые глазки радостно моргали. Он прикрутил вожжи к высокому передку саней и, заметая длиннополым тулупом снег, прошел к самой голове лошади. Он ухватил ее под уздцы, победно глянул на толпу ребятишек и с полупоклоном обратился к заведующей:

— Ну вот, Павла Юрьевна, принимай помощницу. Зовут — Зорькой. Дождались мы с тобой, отмаялись!

Он дружелюбно хлопнул рукавицей Зорьку по сильной, гладкой шее. Зорька фыркнула, вскинула голову. Павла Юрьевна отшатнулась, на всякий случай загородилась рукой. Она — человек городской, питерский — лошадей немного побаивалась. Но потом укрепила пенсне на носу потверже и медленно, издали, обошла Зорьку почти кругом.

Обошла, встала и, довольно покачивая из стороны в сторону головой, восторженным голосом произнесла:

— Как-кой красавец! Это намного больше всех моих ожиданий…

Она опять повела головою, выставила вперед ногу в растоптанном валенке и широким жестом ладони показала ребятишкам на Зорьку:

— Вы только посмотрите, товарищи! Это же великолепный конь! Вы согласны со мною, товарищи?

— Согла-асны… — нестройным хором протянули «товарищи», все разом утерли озябшие на холоде носы, а Саша Елизаров сказал:

— Буэнос бико!

Эта фраза должна была означать по-испански: «Славный зверь!»

Филатыч засмеялся:

— Да что ты, Юрьевна! Разве это конь? Это просто кобылка по-нашему, по-деревенскому, да еще и жеребая… С приплодом, так сказать.

Павла Юрьевна удивленно глянула на старика и осуждающе нахмурилась:

— Ну-у, Филатыч… Что за слова? При детях!

— А что «слова»? Хорошие слова… Кобылка она и есть кобылка. Скоро нам жеребеночка приведет… махонького. Гривка и вся шерстка у него будут мягонькие, так и светятся, так и светятся, словно обмакнутые в солнушко… Жеребеночки всегда рождаются такими.

Ребятишки, услышав про жеребеночка, счастливо засмеялись. А Митя шагнул к лошади, протянул ей раскрытую ладонь. Лошадь опять мотнула головой, звякнула железными удилами, как бы освобождаясь от уздечки, за которую держался старик. Филатыч узду отпустил, и Зорька ткнулась мягкими, нежными губами в ладонь Мити. По ладони прошло тепло. Митя так весь и задрожал от радости и ответной нежности, а Филатыч удивился:

— Вот так да! Признала мальца… А мне сказали: «Маленьких она любит не шибко». Ну что ж! Если разрешит начальство, быть тебе, парень, в конюхах, в моих заместителях. А то я один-то теперь не управлюсь.

Митя, не отнимая от Зорькиных губ ладони, с такою надеждой и мольбой глянул на «начальство», на Павлу Юрьевну, что она сразу закивала:

— Да, да, да! Пусть будет, пусть будет. Я всегда говорила, Митя Кукин — человек надежный, и лошадка это, видно, тоже почуяла.

Вот так вот и началась Митина дружба с Зорькой, которая сразу стала самой настоящей кормилицей и поилицей всего интерната. На Зорьке возили дрова, воду, на ней ездили на полустанок Кукушкино в пекарню за хлебом и там же, на полустанке, забирали почту.

Раньше все это Филатыч доставлял в интернат с великим трудом на случайных колхозных подводах, а теперь лошадь была своя, и хозяйственные дела у Филатыча пошли веселее.

А дел у старика было полно. Он не только ездил в Кукушкино, он выхлопатывал в дальнем леспромхозе для интерната лес на топливо; подшивал ребятишкам «горящую, как на огне» обувь; чинил столы, скамейки, парты; латал обрезками фанеры и тонкими дощечками разбитые окна — и как он со всем этим управлялся, понять было невозможно. Ведь у него и у самого в деревне было какое-то хозяйство. Это он, Филатыч, в первую военную зиму, когда с питаньишком было из рук вон плохо, когда отощавших ребятишек чуть ли не ветром качало, а сама Павла Юрьевна совсем было слегла, это он, старый Филатыч, спас от погибели весь интернат.

Он пешком, с палочкой, дошел до всего сельсоветского начальства, дошел даже до райкома, и в интернат стали каждый день безо всяких перебоев отпускать из колхоза молоко и прислали целый воз овощей для приварка. А пока шли хлопоты, Филатыч сам на своей спине в котомке перетаскал из дома, из деревни, в интернат почти все собственные запасы картофеля и поддерживал этим картофелем ребятишек и Павлу Юрьевну до тех пор, пока не наступили времена получше. На робкий вопрос Павлы Юрьевны, не трудно ли ему, он однажды только и ответил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Лев Кузьмин - Ключик-замочек [Рассказы и маленькие повести]](/books/1061748/lev-kuzmin-klyuchik.webp)

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/376179/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti.webp)

![Лев Кузьмин - Беглец [Рассказ]](/books/1060726/lev-kuzmin-beglec-rasskaz.webp)