Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Название:Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] краткое содержание

Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Задача перед нашими войсками в контрнаступлении ставилась такая: разгромить основные силы группы армий «Центр», как можно дальше отбросить врага от Москвы. Чтобы ставить более решительные задачи, у нас еще не было сил. Перед контрнаступлением мы имели в составе фронтов западного направления около 1 миллиона 100 тысяч бойцов, 7652 орудия и миномета, 415 установок PC («катюши»), 774 танка и 1000 самолетов. Противник был сильнее: 1 миллион 708 тысяч солдат, 13 500 орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов.

При таком соотношении сил наступать трудно. Но надо было найти способ наступать и в этой ситуации — дополнительных войск взять было негде.

Георгий Константинович Жуков в полной мере владел военным искусством. В сплаве с мужеством оно обеспечивало ему и его войскам победы. Летом 1939 года советские и монгольские войска под его командованием окружили и уничтожили на реке Халхин-Гол отборную японскую армию. Жукову тогда удалось довольно сложным путем внушить японским генералам, что советские войска намерены не наступать, а обороняться, что они готовятся зимовать на занятых позициях и задача их — не допустить дальнейшего продвижения японцев в глубь Монголии. За ту победу Георгий Константинович получил Звезду Героя Советского Союза — первую из четырех, украсивших его мундир впоследствии. Что же можно было сделать теперь?

В той обстановке у нас был единственный шанс на успех. Он заключался в том, чтобы с предельной точностью определить момент, когда гитлеровцы израсходуют наступательные силы и средства. Тогда, не дав им ни дня, ни часа для оборонительных дел, пока они не в блиндажах, не в траншеях, не в укрытиях, пока не перегруппировали войска, пока не создали узлов обороны, не приготовили артиллерийских позиций для отражения нашего удара, не загородились минными полями, дерзко и решительно контратаковать.

По данным разведки, по характеру боев, все еще ожесточенных, но со стороны врага лишенных энергии и азарта, наше командование пришло к выводу: момент наступил! Но наступил ли? За точность суждения брал на себя ответственность командующий фронтом. Еще одно мужественное решение, от которого зависело многое и многое. 29 ноября Г. К. Жуков позвонил И. В. Сталину и попросил дать приказ о контрнаступлении.

— А вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь новую крупную группировку? — спросил Верховный Главнокомандующий.

Вопрос понуждал командующего фронтом еще раз (последний) проверить самого себя. Жуков был уверен в точности выводов. Поздно вечером он получил из Ставки положительный ответ.

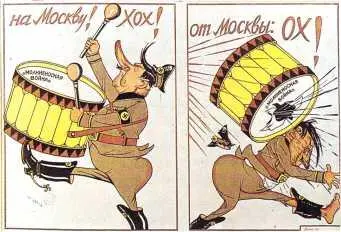

Это снимали они сами. В стереотрубу им будто бы видна Москва. Москву они увидят через три года, когда пленными пойдут по ее Садовому кольцу .

Еще одно очень важное обстоятельство. Под Москвой фашисты израсходовали резервы — и в людях и в технике. Но Гитлер, когда фашисты побегут от Москвы, может снять дивизии с других участков советско-германского фронта и бросить их на помощь бегущим… Не сможет Гитлер этого сделать. Наше Верховное Главнокомандование, учитывая вероятность такого, приказало провести наступательные операции на северо-западе страны и на юге. Советские войска в канун контрнаступления под Москвой освободили город Тихвин у Ладожского озера и город Ростов у Азовского моря, сковав в тех районах боями крупные силы противника.

Наше командование было озабочено малым количеством танков. Отступающий враг будет далеко отрываться от наших войск, и нечем будет перерезать пути его отхода, нечем окружить гитлеровские дивизии. Чтобы возместить недостачу механизированных войск, командование решило использовать кавалерию. Забегая вперед, надо сказать, что конники принесли большую пользу в разгроме отступающего врага, его штабов и тылов. Имена командиров кавалерийских корпусов генералов П. А. Белова и Л. М. Доватора открывают золотой список героев войны.

В своих воспоминаниях Георгий Константинович Жуков писал о тех днях: «Поздно вечером 4 декабря мне позвонил Верховный Главнокомандующий и спросил:

— Чем еще помочь фронту, кроме того, что уже дано?

Я ответил, что необходимо получить поддержку авиации резерва Главнокомандования и ПВО страны, и снова попросил хотя бы две сотни танков: без них фронт не может быстро развить контрнаступление.

— Танков пока нет, дать не можем, — опять, как и в наш предыдущий разговор, сказал И. В. Сталин, — авиация будет. Договоритесь с Генштабом. Я сейчас туда позвоню. Мы дали указание 5 декабря перейти в наступление Калининскому фронту, 6 декабря — оперативной группе правого крыла Юго-Западного фронта в районе Ельца».

И вот не хватало танков!

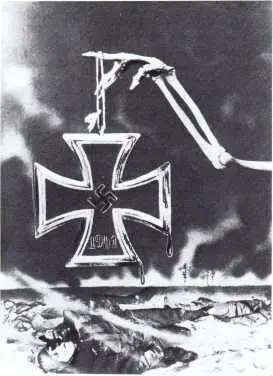

Плакат В. Дени .

«Этот крест ты искал?» Фотомонтаж А. Житомирского.

Накануне второй мировой войны во многих армиях мира разрабатывались теории ведения войны с использованием нового вооружения. Французский маршал Дуэ отводил главную роль авиации, которая, по его мнению, самостоятельно могла решить исход войны. Англичанин Фуллер, военный писатель и генерал, такой силой считал танки. Советский военный теоретик Владимир Кириакович Триандафиллов разработал тактику глубокого боя. В основе ее было взаимодействие танков, авиации, артиллерии и мотопехоты. Уже по войне в Польше и Франции было видно, что гитлеровские генералы из трех основных теорий современной войны выбрали нашу. К. К. Рокоссовский так писал об этом:

«Немцы полностью скопировали нашу тактику глубокого боя. В наступательных операциях они ведущую роль отводили танковым, моторизованным соединениям и бомбардировочной авиации, сосредоточивали все силы в один кулак, чтобы разгромить противника в короткие сроки; наносили удары мощными клиньями, ведя наступление в высоких темпах по сходящимся направлениям».

Не досадно ли? Свое открытие мы не могли применить полностью из-за нехватки танков и механизированных войск. В январе 1942 года, развивая контрнаступление, наши войска могли взять в кольцо в районе Вязьма — Сычевка — Ржев основные силы группы армий «Центр», и опять помешала нехватка танковых и механизированных войск. Теперь смотри карту разгрома фашистских войск под Москвой (стр. 291). Найди стрелу с одним рожком, направленную с севера в район западнее Вязьмы. И стрелу с одним рожком, направленную в район Вязьмы из района восточнее Тулы. Это действия нашей конницы в тылу противника. Были бы это танки! Ну ничего, танки у нас будут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Анатолий Митяев - Тысяча четыреста восемнадцать дней [Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны]](/books/1086424/anatolij-mityaev-tysyacha-chetyresta-vosemnadcat-dnej.webp)