Ольга Громова - Сахарный ребенок

- Название:Сахарный ребенок

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КомпасГид

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-905876-91-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Громова - Сахарный ребенок краткое содержание

Книга Ольги Громовой САХАРНЫЙ РЕБЕНОК записана ею со слов Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х — начало 40-х годов в Советском союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа» и попадает в страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-настоящему заботятся друг о друге. САХАРНЫЙ РЕБЕНОК — это во многом «роман воспитания», история о любви, а ее о том, что такое достоинство и что такое свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: «Рабство — это состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя».

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

Сахарный ребенок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Жизнь потекла спокойно. Мама уходила рано, возвращалась поздно. Мы обе многому научились: мама — управляться с лошадью (агроному не объехать все поля без транспорта), я — собирать кизяк и курай на топливо, лущить початки кукурузы и даже молоть муку на ручной мельнице, хотя вращать за ручку жёрнов было очень тяжело.

Вместе мы учились топить печку, варить мамалыгу, говорить по-киргизски и по-украински. Мама объясняла, что стыдно не знать язык народа, вместе с которым ты живёшь. Не хочешь учить их язык — значит, задаёшься. Мне это было совершенно понятно, а уж быть задавакой я никак не хотела. Вечером мы обменивались знаниями, которые получили за день: мама — от взрослых, я — от моих новых приятелей-киргизов, с которыми мы играли в а льчики [14] Альчики — киргизская игра в кости, отдалённо напоминающая городки.

ездили верхом (лошадь была в каждой юрте) и вообще гайкали [15] Гайкать (укр.) — носиться сломя голову.

по окрестностям.

И трудно сказать, что было вкуснее — кайм а к [16] Каймак (кирг.) — кисломолочный продукт из топлёных сливок, нечто среднее между сметаной, творогом и сливочным маслом.

или варен е ц [17] Варенец (укр.) — сквашенное топлёное молоко, продукт, похожий на ряженку.

, которыми нас угощали, куда бы мы ни зашли.

И снова каждый вечер мама рассказывала мне очередную историю, связанную с прочитанным стихотворением из томика.

X. Великое чтение

Как-то получалось само собой, что Уляша вечерами стала оставаться у нас и слушала мамины рассказы. Мама понемногу читала мне стихи из своей хрестоматии и рассказывала всё, что знала и что было как-то связано с этими стихами.

Сколько же стихов, песен, рассказов, посвящённых, например, 1812 году, мы услышали в эти вечера!

Иногда стихотворение читалось несколько дней. Так, семьдесят две строчки из «Медного всадника», посвящённые городу, мы читали неделю. Мама рассказывала и об истории Петра I, и о флоте, и о войне со шведами, и о знаменитых архитекторах. Всё, что могла, мама мне рисовала.

Я до сих пор помню и люблю пушкинского «Полководца». Сколько вечеров, затаив дыхание, я слушала истории о постройке Зимнего дворца, Эрмитажа, рассказ о величайшей в мире картинной галерее и о том, что там можно увидеть!

О Великой французской революции, закончившейся монархией — появлением императора Наполеона I. (Может быть, это закон всех революций?) О его войнах, о нападении Франции на Россию, в возможность которого у нас никто не верил, потому что весь царский двор говорил по-французски. О Багратионе, Раевском и Денисе Давыдове, о Кутузове, о Бородинской битве, о московском пожаре и бесславной гибели наполеоновской армии в русских снегах, о взятии Парижа и истории слова «бистро» — памяти тех далёких лет.

А ещё я узнала об архитекторе Росси, перестроившем многие помещения Зимнего дворца и создавшем Галерею 1812 года, где висели портреты всех героев — участников Отечественной войны, написанные английским художником Доу.

И о восстании декабристов, и о том, что портреты осуждённых декабристов — героев 1812 года — были сняты, и там до сих пор пустые места, так как портреты уничтожены.

И о том, что там висит портрет Михаила Богдановича Барклая де Толли — талантливого русского полководца шотландского происхождения с французской фамилией, человека трагической судьбы. Он не был наёмником — род Барклаев жил в России около двухсот лет, — и он любил свою родину — Россию — не меньше, чем грузин Багратион или русский Денис Давыдов. И что единственным способом сохранить армию, собрать силы для последующего удара было организованное отступление. Но всем в стране было обидно, что наши отступают, и многие стали считать, что генерал Барклай де Толли — трус и предатель, тем более что и фамилия у него такая нерусская.

Царь снял Барклая и назначил вместо него великого полководца Михаила Кутузова. Принимая у де Толли командование, Кутузов поблагодарил его за очень правильные действия и просил не обижаться на глупые сплетни.

— И до сих пор, — говорила мама, — мы восхищаемся гением Кутузова, отступавшего и сдавшего Москву, чтобы спасти армию и разбить потом Наполеона, а про Барклая де Толли забываем. И называется это всё «историческая несправедливость».

Много позже, когда в учебниках нам велели замазывать чернилами портреты и фамилии Блюхера и Тухачевского, я вспоминала Барклая де Толли.

Тем временем наступила зима. Для детворы начались длинные зимние вечера, когда гулять допоздна уже нельзя. Однажды мама принесла с работы гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книгу на время привёз откуда-то главный агроном Полиговой, и наконец подошла наша очередь читать.

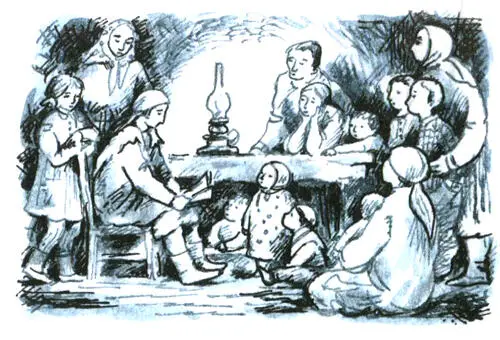

Едва мама начала читать мне «Сорочинскую ярмарку», Уляша тихонько вышла из комнаты. Вернулась быстро. Мама читала, а наша крохотная комната заполнялась слушателями. Скоро она уже не вмещала желающих, и остальные стояли в открытых дверях.

Мама не прочла и половины, как нужно было укладывать меня спать. Наутро только и было разговоров, что про Гоголя и Хиврю.

В доме кроме нас жили семь семей по четыре-шесть человек, и, конечно, собраться у нашей двери все не могли. Да и в каждой семье были и другие дела, особенно сразу после работы. Освобождались часам к 9–10 вечера. Решили так: к половине десятого все собираются в красном уголке, лампу приносят по очереди, чтобы на керосин тратиться поровну, а мама приходит и читает всем Гоголя. Все, ну решительно все, даже старухи, хотели слушать.

Как позже мне объяснила мама, дело было не только в увлекательном чтении. Дело было в том, что большинство наших соседей были выходцами с Украины. Во время коллективизации все они как раскулаченные оказались в Киргизии. В этом и был смысл фразы «ты нас не бойся, все мы здесь подмоченные». Часть наших соседей попала в Киргизию прямо с Украины в 1929 году («мы — украинцы», — говорили они про себя), а часть были столыпинскими переселенцами, уехавшими с родины в новые места — в Казахстан и Южную Сибирь — ещё до революции («мы — хохлы», — назывались эти), но тоже теперь лишёнными всего и высланными сюда.

И началось великое чтение. В первый вечер пришли все русские, на следующий — несколько киргизов, а ещё через день пришли и все мужчины-киргизы.

Решили опять читать сначала. Мама читала фразу по-русски, а тракторист Кравченко переводил её на киргизский. И все слушатели вместе (с разницей на время перевода), ахали, затаивали дыхание и хохотали. Причём хохотали дважды: сначала киргизы вместе с русскими, потом, когда Кравченко, отсмеявшись, переводил, — русские вместе с киргизами. За зиму прочли сначала Гоголя, а потом «Полтаву» Пушкина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: