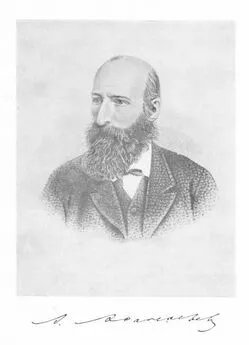

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2

- Название:Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2 краткое содержание

В издании афанасьевских сказок, вышедшем в академической серии «Литературные памятники», сохраняются текстологические принципы издания 1957 г. Тексты сверены с изданием 1873 г. По сохранившимся рукописям из архива Всесоюзного географического общества уточнены паспортные сведения о записях сказок, имевшиеся в прежних изданиях сборника А. Н. Афанасьева. В «Дополнениях» к третьему тому печатаются предисловия Афанасьева к 1-му, 2-му и 4-му выпускам первого издания. К основному корпусу сказок присоединены тексты лубочных сказок из примечаний Афанасьева, напечатанные в IV книге издания 1873 г., а в «Дополнениях» — «Заметка о сказке „Еруслан Лазаревич”», сказки, изъятые цензурой, ряд текстов из сборника «Русские заветные сказки» и из рукописи «Народные русские сказки не для печати» с предисловием к женевскому изданию «Русских заветных сказок». Подстрочные пояснения Афанасьева к отдельным словам и выражениям в настоящем издании воспроизведены полностью. В примечаниях указан сюжетный тип каждой сказки по международному указателя Аарне — Томпсона (АТ); в тех случаях, когда сюжетный тип сказки не полностью соответствует номеру по AT, номер сопровождается пометой «отчасти».

Во второй том вошли сказки с №179 по №318, а также список сокращений.

Текст книги взят с сайта Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (http://feb-web.ru/).

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В сносках Афанасьев указал варианты.

К имени Финиста ясна сокола (с. 194) — вариант: «Фифилиста ясна сокола».

К описанию бабы-яги (с. 196) — вариант: «А в ней сидит баба-яга костяная нога в чугунной ступе».

К словам яги «воочью является» (с. 196) вариант: «в яве видится».

Вариант окончания сказки: «Финист ясен сокол, узнавши, что царевна продавала его за брильянты, за золото, велел своим слугам согнать ее со двора; а сам обвенчался на душе красной девице. Нечего и говорить, как было весело на этой свадьбе; много было тут и царей и царевичей, и королей и королевичей, и всякого люду православного. Я и сам там был, мед-вино пил, по усу текло, да в рот не попало»

209

Место записи неизвестно.

Отчасти AT 306 (Ночные пляски) + 329 (Елена Премудрая). В развернутых вариантах первого сюжета царевна каждую ночь отправляется к нечистому и пляшет с ним; герой с помощью шапки-невидимки следует за нею; получает в награду ее руку (ср. тексты № 298, 299). Сюжет распространен преимущественно в Европе. В AT учтены также варианты, записанные в Америке, Африке и Малой Азии. Русских вариантов — 25, украинских — 9. Встречаются сказки о ночных плясках в некоторых сборниках фольклора восточных народов СССР ( Башк. творч. , I, № 47, 48; Осет. ск. , № 44 — в контаминации с др. сюжетами). История сюжета связана с турецким романом «Сорок везиров» (XV в.). Сюжет о Елене Премудрой — волшебнице, которая решила выйти замуж за того, кто сумеет от нее спрятаться, учтен в AT только в европейском и американском фольклорном материале. Русских вариантов — 32, украинских — 2, белорусских — 2. Известен былинный вариант «Елены Премудрой» ( Рыбников , II, № 126). Исследования: Polivka J. Reztancovane strevice. — В сб. его статей: Pohádkoslovne studie. Praha, 1904; Пропп. Ист. ск. , с. 299—301. Нарочитое мифологическое истолкование сюжета о волшебных прятках — см.: Афанасьев. Поэт. воззрения , I, с. 642—643. Данная сказка отличается своеобразными особенностями развития как первого, так и второго сюжетов.

210

Место записи неизвестно.

AT 400 1 (Поиски исчезнувшей жены. См. прим. к тексту № 157) + 329. Первый сюжет связан со своеобразными эпизодами приключений солдата на острове и в подземном царстве змея, где он вносит исправление в волшебную книгу змея, усыновляется им, освобождает из плена Елену Премудрую и ее служанку. Похищение крылышек летающих девушек напоминает сказки в чудесном бегстве ( AT 313 ).

211

Записано в Пермской губ. Конец этой сказки и некоторые детали, неудобные для печати, опущены Афанасьевым.

AT 850 (Приметы царевны). Ареал устного бытования сюжета ограничен Европой и Америкой. Русских вариантов — 18, украинских — 7, белорусских — 1. Подобные сказки имеются в Башкирском материале ( Башк. творч. , IV, № 43). В научной литературе высказывалось мнение, что сюжет новеллистической в своей жанровой сущности сказки о приметах царевны сложился в средневековой Западной Европе под влиянием близкой сказки о неразгаданных загадках ( AT 851 — см. следующий текст). Старейшая опубликованная сказка типа 850 — «Пентамерон» Базиле (III, № 5). Мировую известность получила относящаяся к этому сюжетному типу сказка Г. Х. Андерсена «Свинопас». Первая русская публикация народной сказки — в сборнике Афанасьева (ее вариант из «Русских заветных сказок» см. т. III, № 26, дополнение II). Исследования: Köhler R. Kleinere Schriften zur Märchenforschung. Weimar, 1898, I, S. 428—429, 464. Вступительная часть этой сказки вариантов не имеет. В других вариантах царевна троекратно показывает приметы на своем теле: сначала до колен, а затем до пояса и, наконец, еще выше, и каждый раз получает за это желаемую ею диковинку. В печатном тексте Афанасьева два последних эпизода опущены (после слов «визжит да хрюкает» следует многоточие). Соответственно несколько сокращена финальная сцена угадывания пастухом трех примет на теле царевны в присутствии царя и всех бояр, вельмож и купцов, и крестьян.

После слов «Пусть сама придет!» (с. 206) Афанасьев привел вариант сказки: «Был крестьянин, у него было три сына: два — умных, третий — Иванушка-дурак. Жили они ни богато, ни бедно, на среднюю руку. Вздумалось как-то этому крестьянину засеять свою десятину горохом. На его счастье горох уродился на диво! Все бы хорошо, да то беда; кто-то стал в поле ходить да горох поедать. Отец посылает старшего сына караул держать; он день продремал, ночь проспал — никого не видал; вернулся домой и говорит: «Сегодня, батюшка, вор не бывал». Середний брат тоже караулил попусту; дошел черед до Иванушки. Во всю ночь он глаз не смыкал и на ранней зоре завидел вора; подкрался к нему, хвать — ан то козел! «Ба! Дак это ты наш горох поедаешь? Постой же, голубчик, я тебя проучу, сейчас в суд представлю!» Козел рвался, метался — нет, не может вырваться; Иванушка был детина могутный, крепко скрутил его и потащил в деревню. Видит козел — дело-то плохо, пуще всего суда испугался! И стал проситься: «Пусти, Иванушка! Я тебе выкуп дам». — «Давай!» Козел привел Иванушку в свой дом, угостил его, употчевал и подарил ему дудочку; дудочка была не простая; всяк, кто только заслышит ее, так плясать и пуститься! Пошел Иванушка домой, смотрит — свиное стадо в поле пасется. «Дай попробую дудочку!» Заиграл, и вдруг все стадо пошло плясать, и так, и сяк, и вприсядку, и на все манеры! На ту пору ехал мимо барин — не то пан польский, не то хан поморский, вместе с дочкою; увидал, что свиньи вприсядку пошли, остановил коляску и сам вылез и дочь высадил — да вдруг как почнет выплясывать; дочь не выдержала да за ним; кучера, лакеи, даже лошади — все в пляс ударились, и до тех пор плясали, пока Иванушка в дудочку играл. Захотелось барышне купить эту дудочку; на другой же день собралась она и пошла к дураку в поле. «Продай дудочку». — «Не продажная, а заветная...»

212

Записано в Шадринском уезде Пермской губ. А. Н. Зыряновым. Рукопись — в архиве ВГО (р. XXIX, оп. 1, № 32 а, лл. 8 об. — 10; 1850). Печатный текст Афанасьева соответствует тексту записи, если не считать замены форм «у него, у кого» формами «у нево, у ково» (см. комм. ко II т. сказок Афанасьева изд. 1938 г., с. 621) и пропущенной после слов «голову ссекли» (с. 207) фразы «а не отгадаю, за того пойду замуж», которая восстанавливается по рукописи Зырянова.

AT 851 (Неразгаданные загадки). В AT наряду с многочисленными вариантами на европейских языках, записанными в Европе и Америке, учтены довольно редкие записи, сделанные в Африке и Азии (турецкий, индийский и индонезийский варианты) Русских вариантов — 14, украинских — 16, белорусских — 1. Сказки данного типа генетически связаны с ранее сформировавшимися новеллистическими сказками типа 851 A — «Турандот» («Женихи, не сумевшие отгадать загадки царевны, будут обезглавлены»: см. Башк. творч. , IV, № 47, 48), их международное распространение имеет отношение к поэме Низами «Семь красавиц» (повесть четвертая, 1197 г.) и к сказке персидского сборника «Тысяча и один день» (1675), переведенного на французский язык и изданного в Париже в 1710 г. На основе персидской сказки К. Гоцци создал пьесу «Принцесса Турандот» (1762), которую обработал на немецком языке Ф. Шиллер (1802). К сюжетному типу 851 относится в значительной мере сказка Г. Х. Андерсена «Дорожный товарищ» (1835). Отгадывание царских загадок под угрозой казни известно в русской «Повести о купце Дмитрии Басарге и его сыне Борзомысле» (нач. XVI в.; позднейшие ее списки XVIII—XIX вв.). Первая русская сказка о неразгаданных царевной загадках опубликована в 1789 г. в лубочном сборнике ( Прогулки .., с. 2—24). В данной сказке Иван-дурак загадывает загадки, характерные для русских вариантов сюжетного типа 851. Нередко загадки имеют эротический смысл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Народные русские сказки [сборник]](/books/1102769/narodnye-skazki-narodnye-russkie-skazki-sbornik.webp)