Яков Перельман - Занимательные опыты и задачи по физике

- Название:Занимательные опыты и задачи по физике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100279-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Перельман - Занимательные опыты и задачи по физике краткое содержание

В книге популяризатора науки Якова Перельмана «Занимательные опыты и задачи по физике» легко, понятно и увлекательно рассказывается о скорости и движении, теплопроводности и вращении, преломлении света и «вечных двигателях» и еще многом-многом другом. Головоломки и замысловатые вопросы, забавные задачи и парадоксы помогут любознательному читателю не только лучше узнать, но и полюбить физику.

Для среднего школьного возраста.

Занимательные опыты и задачи по физике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подобная заметка в одной английской газете привела в восторженное состояние молодую героиню романа Жюля Верна «Зеленый луч» и побудила ее предпринять ряд путешествий с единственной целью – собственными глазами увидеть зеленый луч. Юной шотландке не удалось, как повествует романист, наблюдать это красивое явление природы. Но оно все же существует. Зеленый луч – не легенда, хотя с ним и связано много легендарного. Это – явление, которым может восхищаться каждый любитель природы, если будет искать его с должным терпением.

Почему появляется зеленый луч?

Вы поймете причину явления, если вспомните, в каком виде представляются нам предметы, когда мы смотрим на них сквозь стеклянную призму. Проделайте такой опыт: держите призму у глаза горизонтально широкой стороной вниз и рассматривайте через нее листок бумаги, приколотый на стене. Вы заметите, что листок, во-первых, поднялся значительно выше своего истинного положения, а во-вторых, имеет вверху фиолетово-синюю кайму, внизу – желто-красную. Поднятие зависит от преломления света, цветные каемки – от дисперсии стекла, т. е. свойства стекла неодинаково преломлять лучи разного цвета. Фиолетовые и синие лучи преломляются сильней прочих, поэтому мы видим вверху фиолетово-синюю кайму; красные преломляются всего слабее, и потому нижний край нашего бумажного листка имеет красную кайму.

Для лучшего понимания дальнейшего необходимо остановиться на происхождении этих цветных каемок. Призма разлагает белый свет, исходящий от бумаги, на все цвета спектра, давая множество цветных изображений бумажного листка, расположенных, частью налагаясь одно на другое, в порядке преломляемости. От одновременного действия этих наложенных друг на друга цветных изображений глаз получает ощущение белого цвета (сложение спектральных цветов), но вверху и внизу выступают каемки несмешивающихся цветов. Знаменитый поэт Гёте, проделавший этот опыт и не понявший его смысла, вообразил, что он разоблачил таким образом ложность учения Ньютона о цветах, и написал затем собственную «Науку о цветах», которая почти всецело основана на превратных представлениях. Читатель, надо полагать, не повторит заблуждения великого поэта и не будет ожидать, что призма перекрасит для него все предметы. Земная атмосфера является для наших глаз как бы огромной воздушной призмой, обращенной основанием вниз. Глядя на Солнце у горизонта, мы смотрим на него сквозь газовую призму. Диск Солнца получает вверху каемку синего и зеленого цвета, внизу – красно-желтую. Пока Солнце стоит выше горизонта, свет диска своей яркостью перебивает гораздо менее яркие цветные полоски, и мы их не замечаем вовсе. Но в моменты восхода и захода Солнца, когда почти весь его диск скрыт под горизонтом, мы можем видеть синюю кайму верхнего края. Она двухцветная: выше расположена синяя полоска, ниже – голубая, от смешения синих и зеленых лучей. Когда воздух близ горизонта совершенно чист и прозрачен, мы видим синюю кайму – «синий луч». Но чаще синие лучи рассеиваются атмосферой и остается одна зеленая кайма: явление «зеленого луча». Наконец, в большинстве случаев рассеиваются мутной атмосферой также синие и зеленые лучи – тогда не замечается никакой каемки: Солнце закатывается багровым шаром.

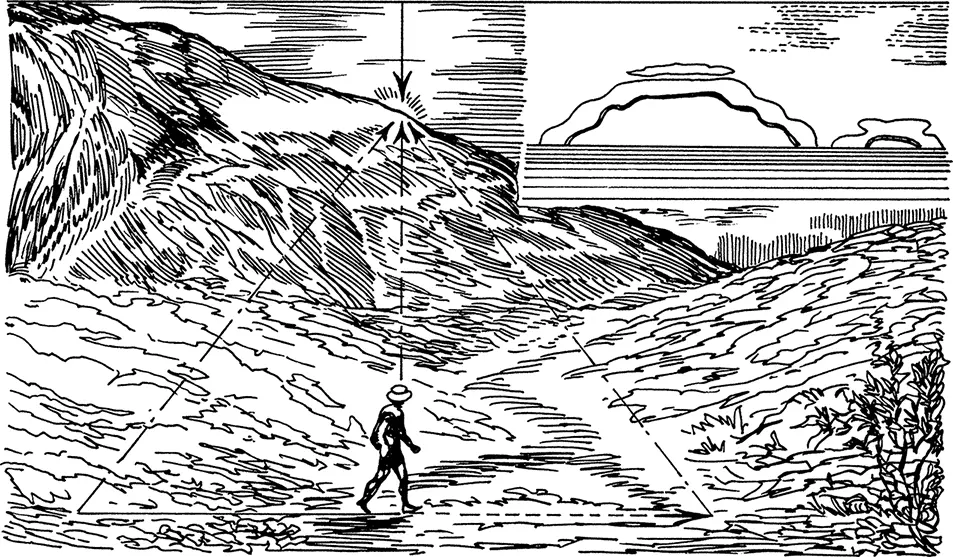

Рис. 117.Длительное наблюдение «зеленого луча»; наблюдатель видел «зеленый луч» за горным хребтом в течение 5 минут. Выше справа – «зеленый луч», видимый в подзорную трубу. Диск Солнца имеет неправильные контуры. В положении 1блеск солнечного диска ослепляет глаз и мешает видеть зеленую каемку простым глазом. В положении 2, когда диск Солнца почти исчезает, «зеленый луч» становится доступным простому глазу.

Обычно явление длится секунду-две. Но при исключительной обстановке продолжительность его заметно удлиняется. Отмечен случай, когда «зеленый луч» наблюдался более 5 минут! Солнце садилось за отдаленной горой, и быстро шагавший наблюдатель видел зеленую кайму солнечного диска, словно скользящего по склону горы (рис. 117).

Солнце – не единственное светило, посылающее «зеленый луч». Случалось видеть это явление, порождаемое заходящей Венерой.

Сноски

1

Расчет можно найти в брошюре проф. В. П. Горячкина «Работа живых двигателей», 1914.

2

Так происходило бы, если бы земной шар был вполне однороден по плотности: в действительности плотность Земли возрастает с приближением к центру; поэтому сила тяжести при углублении в Землю сначала, на некотором расстоянии, растет и лишь затем начинает ослабевать.

3

В «Математических доказательствах, касающихся двух отраслей новой науки». В 1934 г. вышел полный русский перевод этого замечательного сочинения.

4

Не выпуская его из рук. – Я. П.

5

Тут могут представиться, однако, затруднения совсем особого рода. Подробнее вопрос этот рассматривается во второй книге «Занимательной физики», а также в другой моей книге – «Межпланетные путешествия».

6

О скорости дождевых капель подробнее рассказано в моей «Занимательной механике», о затяжном прыжке – в книге «Знаете ли вы физику?»

7

Современный взгляд на природу тяготения не усматривает здесь, впрочем, принципиальной разницы.

8

Движение такой системы описывается с помощью так называемой теоремы моментов.

9

Произносится «перпе́туум мо́биле».

10

Из других жидкостей удобен ортотолуидин – темно-красная жидкость; при 24° она имеет такую же плотность, как и соленая вода, в которую и погружают ортотолуидин.

11

Дождевые капли опускаются ускоренно только в самом начале падения; уже примерно ко второй половине первой секунды падения устанавливается равномерное движение: вес капли уравновешивается силой сопротивления воздуха, которая возрастает с ростом скорости капли.

12

Первое его описание и правильное объяснение находим у древнего физика Филона Византийского, жившего около 1 века до нашей эры.

13

Пушинка, вопреки распространенному мнению, не только не легче воздуха, но в сотни раз тяж. елее его. Парит же она в воздухе лишь потому, что обладает весьма большой поверхностью, так что сопротивление воздуха ее движению велико по сравнению с ее весом.

14

Кварцевая посуда удобна для лабораторного употребления еще тем, что она очень тугоплавка: кварц размягчается только при 1700°.

15

Интервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)