Денис Сухоруков - Тридцать три рассказа об инженерах

- Название:Тридцать три рассказа об инженерах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00125-415-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Сухоруков - Тридцать три рассказа об инженерах краткое содержание

Тридцать три рассказа об инженерах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самое обидное, что «самобеглая коляска» Шамшуренкова так и не вошла в обиход и была быстро всеми забыта.

Мы не знаем, как отнёсся Леонтий Шамшуренков к «подарку» в пятьдесят рублей и стоило ли ради него столько лет мучиться в тюрьмах. Но точно известно, что его инженерная мысль на том не успокоилась.

Механик предложил властям ещё несколько своих изобретений. Среди них были «сани, которые будут ездить без лошадей зимою, а для пробы могут ходить и летом», а также «часы-верстомер, которые ходить будут на задней оси, на которых будет показываться на кругу стрелкою до тысячи вёрст, и на каждой версте будет бить колокольчик». Второе изобретение – это, в сущности, спидометр.

Столица настолько потрясла Шамшуренкова количеством экипажей и обозов, что он предложил прорыть подземные улицы, куда стоило бы загнать все экипажи. То есть он первым призвал ввести многоуровневую систему движения транспорта.

И если к этой фантазии власти отнеслись снисходительно (мол, что взять с дурака), то вот планы изобретателя соеинить каналом реку Москва с Волгой повлекли за собой тяжёлые обвинения: мол, реки созданы Господом Богом, и их трогать нельзя. Это было тем более странно, что подобная идея – о прорытии канала между Волгой и Доном – пришла в голову двадцатью годами ранее царю Петру Первому, и он даже в Англии договорился с известным инженером Джоном Перри о начале работ [4] Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб.: Ленинградское издательство, 2011. С. 833.

. Но проект царя не состоялся.

Как бы то ни было, Леонтия Шамшуренкова опять заковали в кандалы и тут же отправили в тюрьму. Кто ж знал, что и подземные тоннели, и канал, соединяющий Москву-реку с Волгой, и вправду будут сделаны двумя веками позже?

Как и когда механик освободился из острога в этот раз – неизвестно. Он был уже очень пожилым человеком, много болел. Леонтий Шамшуренков успел вернуться в родное село и умереть в окружении родных и близких в 1758 году.

Получилась – увы – грустная история про человека, который хотел облегчить жизнь современникам, и знал даже, как это сделать, но они упорно и высокомерно отталкивали его. И даже не видели собственной выгоды в его изобретениях.

Талантливым инженерам тяжело бывает пробивать себе дорогу. Иногда они не доживают до воплощения своих идей. Но мысль в отличие от человека не умирает, и никакое изобретение не проходит впустую. На плечи одному изобретателю встаёт второй, а тому – третий, четвёртый, десятый, и так из века в век развивается техника.

Хозяин Змеиной горы

Козьма Фролов (1726–1800)

1763 год, город Змеиногорск

На Алтае, рядом с городком Змеиногорском, есть знаменитая Змеиная гора. Название объясняет всё – понятно, кто там водился в изобилии. В прошлом змей приказывали убивать и приносить на площадь раз в неделю – там их сжигали. Самым усердным давали награду, а тех, кто ничего не приносил, били палками.

Но Змеиная гора знаменита не этим. Уже после смерти Петра Первого купцы нашли здесь слитки серебра. Вскоре вырыли шахту, сделали рудник. Благодаря сказочным запасам Змеиной горы она надолго стала основным источником благородного металла для всей Российской империи.

И всё бы хорошо, но работа в руднике была опасной для рудокопов. И не только опасной, но и очень тяжёлой. Весь труд был ручным.

Вручную, вёдрами, вычерпывали и выносили воду, которая набегала каждый день из подземных рек и ручьёв. Вручную молотками и кирками добывали руду. Вручную поднимали на поверхность. Вручную измельчали её. Вручную промывали, чтобы найти в ней крупинку серебра. А когда всё делается вручную, то и результат такого труда получается скромным.

Горный мастер Козьма Фролов был сыном простого рабочего. Он восемнадцать лет проработал на Урале, прежде чем правительство направило его на Алтай. Он хорошо знал тяжесть горняцкого труда: сам разведывал руду, сам отбивал её молотком в сырых и тёмных подземных штольнях, сам стоял у плавильных печей. И он понимал как никто другой, что тяжёлый ручной труд нужно, как сейчас сказали бы, автоматизировать.

Но о какой автоматизации речь, когда на дворе не XXI, а всего лишь XVIII век? Возможно ли это? Оказывается, возможно!

В те стародавние времена находились люди, способные смотреть сквозь столетия вперёд.

Козьма Фролов построил в Змеиногорске грандиозный подземный завод-автомат, который действовал от гигантской гидросиловой установки [5] Гумилевский Л. И. Русские инженеры. М.: Молодая гвардия, 1947. С. 17.

.

Что это такое? Это система, в которой машины и механизмы работали сами по себе под действием постоянно текущей речной воды. Сейчас объясню подробнее.

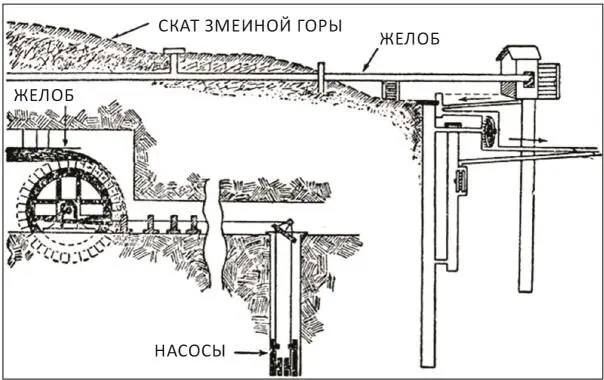

Фролов перегородил реку плотиной. От неё направил поток по подземному тоннелю к лесопильной мельнице, где вода вращала колёса лесопильной установки. Дальше от мельницы течение шло опять под землёй к рудоподъёмной машине Екатерининской шахты, где тот же водяной поток вращал двойное колесо. От Екатерининского рудоподъёмника волны текли по подземному каналу к водоподъёмной машине, поворачивая её огромное колесо диаметром в семнадцать метров. Затем струя лилась под землёй к рудо- и водоподъёмным установкам Вознесенской шахты и крутила там колесо диаметром шестнадцать метров. Оттуда вода устремлялась по подземной Крестительской штольне, а потом вытекала в речку ниже плотины.

Водоотливная машина на Вознесенском руднике Кузьмы Фролова

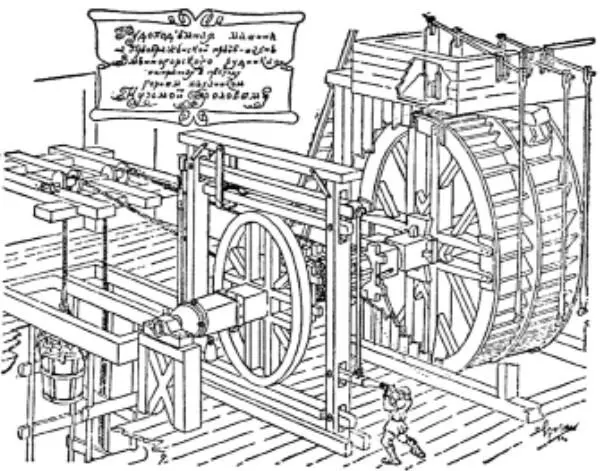

Рудоподъёмная машина Фролова на шахте Змеиногорского рудника, 1785 год

Машины вычерпывали и поднимали жидкость с глубины в шестьдесят три (!!!) метра. Общая длина подземных каналов составляла почти два с половиной километра. Козьма Фролов построил здесь самые мощные в мире водяные колеса, по высоте они превышали бы современный пятиэтажный дом.

Вода приводила в действие колёса, рычаги, шестерёнки, поршни насосов – всё скрипело, ползло, стучало, работало – само! Нельзя сказать, что участие человека было больше не нужно. Но человек скорее следил за механизмами, чтобы прийти к ним на помощь, если что-то пойдёт не так. Он уже не тащил всю тяжесть горы на своих плечах.

Змеиногорская гидросиловая установка Фролова круглый год приводила в действие лесопильную мельницу, устройства для подъёма руды на поверхность, вагонетки для перевозки руды, воздушные насосы плавильных печей, из которых выходило чистое серебро.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: