Вадим Голубев - Природа земли и жизни

- Название:Природа земли и жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Написано пером»

- Год:2015

- Город:СПб

- ISBN:978-5-00071-359-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Голубев - Природа земли и жизни краткое содержание

Природа земли и жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Планетарное единство сети трещиноватости подразумевает ее заложение не в пестрой по составу земной коре, а в довольно однородной по реологическим свойствам литосфере. Глубинность сети вкупе с контролем ею структуры коры и геофизических полей придает ей значение матрицы геодинамического поля, регулирующего развитие Земли. Непосредственно это относится к литосфере: из множества элементов ранжированной сети трещиноватости складываются всевозможные по рисунку и типу геологически явные разломы, запечатлевающие напряжения и преобразования коры.

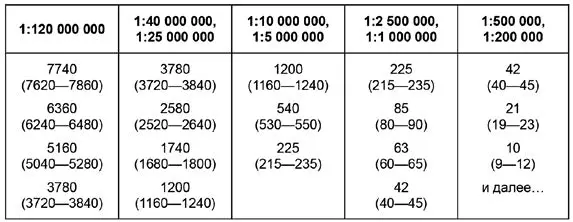

Ранжированность есть второе свойство сети планетарной трещиноватости, которое демонстрируется интервалами между параллельными разломами в системах разного ранга и кратностью размеров выделяемых ими ячеек сети, как бы фрактальных (табл. 1). Характерные размерности геофизических аномалий соответствуют размерности ячеек.

Таблица 1. Шаг параллельных разломов на картах разного масштаба (км)

Ячейки разного ранга (масштаба) очерчиваются линейными разломами с интервалом между ними от 7740 до 10 км и менее, и вместе с шагом убывает выраженность разломов. По мере уменьшения масштаба (детальности) топографических карт, но большего охвата ими земной поверхности шаг между дешифрируемыми системами разломов возрастает, что означает выделение разломов большего ранга. Вместе с шагом ширятся разломы, представляющие собой разломные зоны шириной 3–5 % шага.

Системы разломов высшего ранга показаны на рис. 4-I и рис. 4-II, а разломы низших рангов можно показать в серии карт более крупного масштаба, но полностью отобразить сеть планетарной трещиноватости нереально. Вместо этого показательна примерная кратность шага разломов разного ранга, чем обеспечивается сосредоточение разломов низших рангов в менее частых и более широких разломных зонах высших рангов. Ранжированные ячейки сети трещиноватости, можно сказать, олицетворяют спектр периодов бегущих волн ротационных упругих напряжений, резонанс которых вызывает усиление пластических и разрывных деформаций в зонах высшего ранга.

Региональные разломы, характерные для карт масштаба 1:2 500 000 и 1:1 000 000, занимают место элементарных литосферных разломов, показательных для структуры и динамики сети планетарной трещиноватости. От экватора к полюсам сеть становится более частой, но менее рельефной, то есть в целом менее глубинной. Узлы сети означают пересечение нескольких пар взаимно ортогональных линейных разломов, которые при этом «оперяются» дуговыми разломами, образующими концентрические разломы. Фрагменты систем разломов очерчивают крупнейшие овальные и линейные геоструктуры, причем узлы разломов пунктирно намечают контуры склонов континентов.

Более выразительны системы разломов, которые ортогональны и диагональны к оси вращения Земли (сетке координат) и составляют каркас сети трещиноватости. Первая система состоит из субмеридиональных и субширотных разломов, а вторая система из северо-западных и северо-восточных. Между ними веером проходят менее рельефные разломы, что говорит о поочередном делении пополам секторов поверхности земного шара как о геометрически оптимальном способе разгрузки ротационных напряжений. В итоге выделились 8 основных азимутов сети трещиноватости со средним интервалом 22,25°: 20–25°, 40–50°, 65–70°, 85–95°, 290–295°, 310–320°, 335–340° и 355–365°.

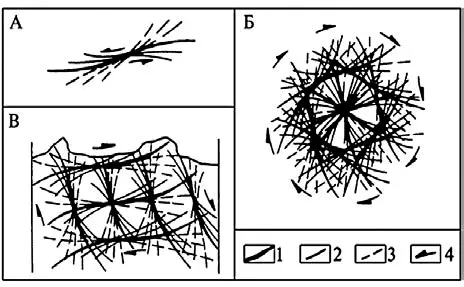

Системы глобальных разломов являются сдвиговыми по характеру исходных упругих напряжений в литосфере, которые возникают и накапливаются при микроколебаниях скорости вращения Земли. Это подчеркивается «оперением» разломов и изменением их кинематического типа по простиранию. Однако ротационные сдвиговые напряжения в условиях сферической поверхности Земли тектонически разгружаются не столько сдвигами, сколько сдвиго-раздвигами или сдвиго-содвигами. Они же реализуются посредством диагональных взбросов и надвигов, раздвигов и сбросов. Динамика взаимоотношений линейных и «оперяющих» разломов показана на рис. 5: А .

Рис. 5. Структура и динамика сети планетарной трещиноватости

Системы разломов: А – линейные и «оперяющие»; Б – концентрические;

А и Б – на поверхности; В – в разрезе земной коры; 1 – основные сдвиги, 2 – сдвиго-содвиги и взбросы, 3 – сдвиго-раздвиги и сбросы, 4 – направление сдвига

Смена кинематики разломов по простиранию контролируется размерностью ячеек сети трещиноватости, а обусловлена разгрузкой ротационных сдвиговых напряжений посредством поворотов и вертикальных движений блоков земной коры. Инверсии скорости вращения Земли вызывают смену тектонических напряжений и движений. Узлы пересечения разломов, где сходятся и сталкиваются сдвиговые напряжения разных направлений, означают геодинамические узлы, равные по рангу пересекающимся разломам. В узлах происходит сейсмическая и вулканическая разгрузка напряжений при накоплении до предела прочности коры, причем масштаб разгрузки отвечает рангу узла.

Для каждой линейной системы разломов находится перпендикулярная ей система, чем определяется деление земной коры на ромбоиды разного ранга (масштаба). Ромбоидная структура коры камуфлируется мозаикой блоков меньшего масштаба, имеющих всевозможные многоугольные очертания из-за пересечения в каждом узле сети трещиноватости разломов разных направлений. При достаточно полном дешифрировании систем разломов становится видно, как ромбоиды трансформируются в полигональные и округлые структуры коры, посеченные радиальными разломами.

Вследствие микроколебаний скорости вращения Земли и микроподвижек блоков земная кора обрела полигонально-концентрическую отдельность, похожую на пчелиные соты. Соты обрисовываются множеством пар сдвигов разных направлений, причем каждая из пар добавляет число сторон элементарному ромбоидному блоку, который превращается во всё более многоугольный и округлый (рис. 5: Б ). То же самое относится к ромбоидам всех рангов, в них вписываются округлые структуры того же ранга.

Геоструктуры становятся концентрическими за счет поворотов многогранных блоков коры при одновременных сдвигах со всех сторон. Сдвиги «оперяются» дугообразными разгрузочными разломами, которые прикладываются к многограннику и указывают на направление его поворота. Ступенчатое снижение линейной скорости и тектонического эффекта поворота многогранника от его окраины к центральному ромбоиду воплощается в круговых разломах разного диаметра (телескопических). Их «оперение» усложняет концентрическую структуру многогранника до спиралевидной (вихревой).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: