Елена Бурова - Сборник учебно-методической документации по магистерской программе «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» по направлению «Документоведение и архивоведение». Часть II. Вариативная часть прогр

- Название:Сборник учебно-методической документации по магистерской программе «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» по направлению «Документоведение и архивоведение». Часть II. Вариативная часть программы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Термика

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9904630-6-6, 978-5-9904630-7-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Бурова - Сборник учебно-методической документации по магистерской программе «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» по направлению «Документоведение и архивоведение». Часть II. Вариативная часть прогр краткое содержание

Сборник учебно-методической документации включает материалы первой, открытой в России, магистерской программы по направлению «Документоведение и архивоведение». Сборник материалов магистерской программы (Ч. I – программы базовой части ОП, а также практик и НИР магистранта; Ч. II – программы вариативной части) представляет совокупный труд профессорско-преподавательского коллектива Историко-архивного института РГГУ, показывает основные направления развития научной мысли в области управления документальным наследием. Материалы сборника также имеют прикладной характер, показывая способы и формы образования профессионалов в области работы с современной документацией и историческими источниками различного происхождения.

Сборник учебно-методической документации по магистерской программе «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» по направлению «Документоведение и архивоведение». Часть II. Вариативная часть программы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Литература

Обязательная

1. Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX – начало XX вв. / Сб. статей. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001.

2. Гельман В.Я. Возможности и ограничения авторитарной модернизации: российские реформы 2000-х годов / Я. Гельман, А.В. Стародубцев // Полития. 2014. № 4. С. 6–30.

3. Голенкова З.Т. Модернизация социальной структуры российского общества. М.: Ин-т социологии РАН, 2008.

4. Каспэ С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика / Каспэ Святослав Игоревич. – М., РОССПЭН, 2001.

5. Кириллов В.В. История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации XVIII–XX веков. – М.: Моск. гор. пед. ун-т, 2005.

6. Консолидация и модернизация России / Рос. акад. наук, Ин-т философии; [редкол.: А.А. Гусейнов, А.В. Смирнов, Б.О. Николаичев]. – Москва: Канон+, Реабилитация, 2014.

7. Лапин Н.И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований российской модернизации // Социологические исследования. 2015. № 1. С. 5–10.

8. Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская история. 2009. № 2. С. 137155.

9. Опыт российских модернизаций XVIII–XX века / В.В. Алексеев, И.В. Побережников, А.С. Сенявский и др.; отв. ред.

B. В. Алексеев. – М.: Наука, 2000.

10. Саркисьян И.И. Доктрина модернизации: Россия от Петра I до «сталинской революции» // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2014. № 3. C. 169–178.

Дополнительная

11. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. – СПб., 2010.

12. Гайнутдинова Л.А. Гражданское общество и государство в эпоху модернизации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2009. № 4.

13. Гранин Ю.Д. Модернизация России: в колее «зависимого развития» // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 14–24.

14. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. – М., 2005.

15. Корелин А.П. П.А. Столыпин. Попытка модернизации сельского хозяйства России // Деревня в начале века: революция и реформа. Сб. ст. – М., 1995.

16. Лапин Н.И. Дистанции между модернизированностью макрорегионов и этапы интегрирующей модернизации России // Социологические исследования. 2015. № 3. С. 4555.

17. Островский А.В. Модернизация китайской модели перехода от плановой экономики к экономике рыночной в ходе экономических реформ // Философские науки. 2015. № 1. С. 135152.

18. Просеков С.А. Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина // Философские науки. 2015. № 1. С. 86–98.

19. Пшеничникова Л.Л. Культура и модернизационные периоды российского общества: к выработке подходов (концептуализация проблемы) // Вопросы культурологии. 2014. № 8 (август). С. 12–17.

20. Федотова В.Г. Модернизация Китая и ее уроки для России // Философские науки. 2015. № 1. С. 99–115.

Интернет-ресурсы

Журнал «Золотой Лев» № 69–70 – издание русской консервативной мысли (www.zlev.ru). Режим доступа: http://www.zlev.ru/ 69_64.htm

Мир истории. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.historia.ru/

Новый исторический вестник. Журнал РГГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nivestnik.ru/

Хронос. Всемирная история в Интернете. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.u/index.phpr

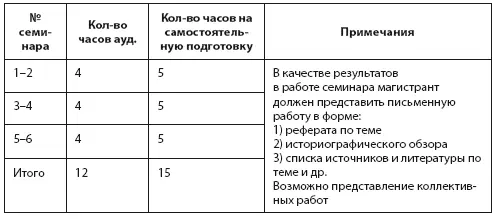

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых на аудиторные занятия приходится 18 часов, 12 часов – семинары.

Цельсеминарских занятий по курсу «История российских модернизаций» продиктована общей логикой учебного курса и направлена на раскрытие и углубление содержания лекционного материала, а также обеспечение формирования ряда необходимых компетенций.

Задачисеминарских занятий предполагают развернутое обсуждение ключевых проблем исторического опыта российской/ советской модернизации, дальнейшее формирование у магистрантов навыков аргументированного высказывания собственного мнения, содержательного ведения дискуссий по актуальным проблемам изучаемого курса.

В ходе семинарских занятий у магистрантов формируются следующие компетенции:

– ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»;

– ОК-3 «Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала»;

– ОПК-1 «Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности»;

– ОПК-3 «Обладать способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности»;

– ОПК-4 «Обладать способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения»;

– ОПК-7 «Способность анализировать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, использовать их при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы»;

– ОПК-8 «Быть готовым самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно совершенствовать уровень профессиональной подготовки»;

– ОПК-9 «Владеть навыками поиска источников и литературы, использования правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров».

Выбор тем семинарских занятий обусловлен в первую очередь общим содержанием курса и нацелен на углубленное изучение отдельных его разделов, а также на выявление новых актуальных проблем исторического опыта российских модернизаций и постановку их на обсуждение в качестве предмета общей дискуссии.

Формы проведения семинарских занятий предполагаются следующие:

– обсуждение проблемных докладов и рефератов, подготовленных магистрантами самостоятельно или в рамках временных творческих групп;

– «ролевые игры» с блиц-обсуждением определенного круга проблем в качестве приглашенных экспертов;

– «дискуссионные клубы» (в форме диалогов и игр, сценарии которых разрабатываются магистрантами для каждой отдельной дискуссии).

Методические рекомендации по подготовке к семинару

Семинары 1–2. Модернизация в условиях абсолютизма в конце XIX – ХХ вв.: пределы возможного (4 часа).

1. Реформы Александра II: власть и общество в условиях модернизации.

2. Российская модернизация рубежа XIX–XX вв. – путь к революции.

Основная литература

1. Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX – начало XX в. / Сб. статей. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001.

2. Кириллов В.В. История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации XVIII–XX веков. – М.: Моск. гор. пед. ун-т, 2005.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: