Лидия Вечер - Государственная кадровая политика и государственная служба

- Название:Государственная кадровая политика и государственная служба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2228-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Вечер - Государственная кадровая политика и государственная служба краткое содержание

Предназначено для слушателей управленческих специальностей, преподавателей вузов, работников сферы административного управления.

Государственная кадровая политика и государственная служба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

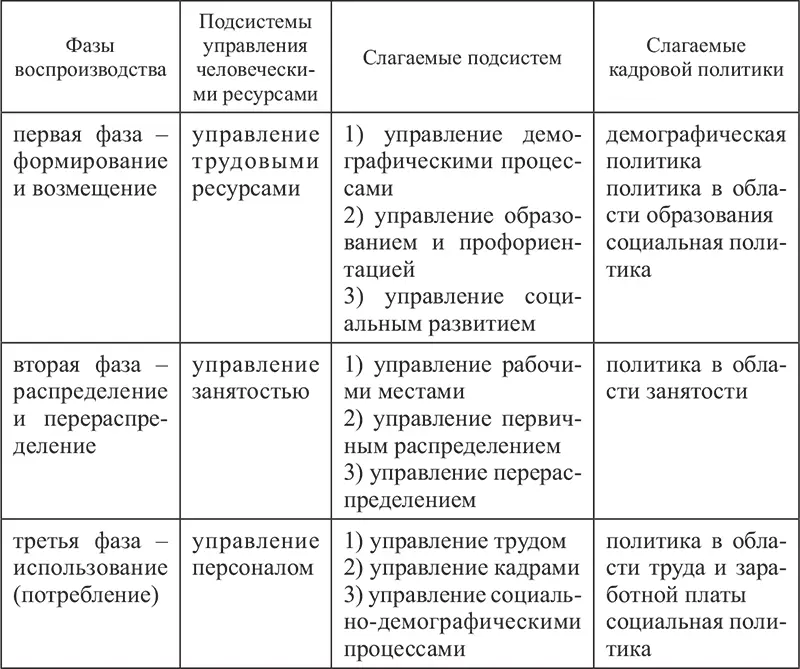

В соответствии с основными фазами кадрового воспроизводства должна строится и кадровая политика, включающая различные уровни и направления управленческой деятельности по со зданию, подготовке и эффективному использованию кадрового потенциала государства, региона, отрасли, предприятия (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Соотношение фаз воспроизводства совокупной рабочей силы и элементов кадровой политики

Три фазы представляют своеобразный замкнутый цикл. Заключительная фаза плавно переходит в свою начальную фазу – возмещение и формирование кадрового потенциала.

Постановка любой социально-экономической или политической задачи требует участия людей, способных ее решать. При этом чем глубже преобразование в общественной, государственной и хозяйственной деятельности, тем значительнее изменения в кадровой политике.

Кадры — понятие собирательное и многоуровневое. Собирательное, так как оно объединяет работников различных отраслей деятельности, разных профессий, специальностей, видов труда (хозяйственные, медицинские и т. д.). Многоуровневое, поскольку означает структуру органов социального управления и иерархию работников внутри предприятий, учреждений, организаций (вертикальные отношения).

Принадлежность работника к той или иной отрасли дает лишь наиболее общее представление о его положении в общественном разделении труда, выполняемых функциях и профессиональных качествах. Поэтому важное значение имеет разработка классификации кадров.

Классификация (от лат. classis – разряд, класс и facio – делаю, раскладываю) – это система соподчиненных понятий какой-либо области знания или деятельности человека, часто представляемая в виде различных по форме схем (таблиц) и используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также для точной ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов. Классификация должна фиксировать закономерные связи между классами объектов с целью определения места объекта в системе, которое указывает на его свойства. Разработка оптимальной классификации является не только научной, но и экономически важной задачей.

Классификация многоуровнего понятия «кадры» означает, что состав кадров отражает как структуру органов социального управления, так и иерархию работников внутри предприятий, учреждений и организаций (вертикальные отношения). С этой точки зрения различаются такие категории работников, как руководители, специалисты, исполнители. В свою очередь среди руководящего персонала может быть проведено ранжирование на руководителей высшего, среднего и низового звеньев; специалисты могут быть дифференцированы по уровню квалификации, категорийности, классности; исполнители – по признаку подчиненности. Данная квалификация касается и рабочих кадров, которые подразделяются на рабочих основного и вспомогательного производства и имеют различную квалификацию (тарифные разряды) даже в пределах одной профессии. Эта классификация носит более детальный характер, отражает в основном различия в содержании труда и поэтому имеет ярко выраженный социальный характер (различные социальные роли и статусы, степени квалификации, уровни доходов, условия труда и др.).

2.4. Основные направления планирования кадровой политики

Главная особенность планирования развития кадров заключается в его ярко выраженной социальной направленности. Сложность такого планирования обусловлена длительным циклом подготовки квалифицированных работников. Оно должно опираться на разработку системы прогнозов (социально-демографических, экономических, научно-технических, отдельных отраслей и регионов).

Планы по развитию кадров содержат следующие разделы: определение потребности в квалифицированных рабочих и специалистах (в государственном, отраслевом и региональном срезах); планирование подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; планирование повышения эффективности использования кадров.

Разработке планов предшествуют составление сводного баланса трудовых ресурсов и выполнение балансовых расчетов в дополнительной потребности в рабочих и служащих; потребности в подготовке квалифицированных рабочих и служащих; вовлечение молодежи на работу и учебу. Эти документы разрабатываются в целом по стране, экономическим районам, областям и городам, отраслям и предприятиям.

На основе балансовых расчетов разрабатываются планы подготовки, распределения и использования кадров.

Система плановых показателей развития кадров должна отвечать следующим требованиям:

•отражать во взаимосвязи все фазы воспроизводства кадров;

•учитывать особенности проявления социальных и экономических законов на каждой фазе;

•создавать возможность для комплексного планирования воспроизводства всех категорий работников (рабочих, специалистов, служащих и др.);

•обеспечивать рациональное сочетание отраслевого и территориального принципов планирования;

•обладать свойствами сводимости и сопоставимости от верхних звеньев управления к нижним и наоборот;

•обеспечивать их сквозной расчет при различной продолжительности планового периода (1, 5, 10, 20 и более лет).

Система управления включает в качестве одного из важнейших элементов разработку прогнозов различной временной продолжительности.

Суть различий функций планирования и прогнозирования заключается в том, что планирование в узком смысле есть процесс принятия и практического осуществления плановых, управляющих решений, а прогнозирование призвано формировать и подготавливать научные предпосылки принятия плановых решений.

Основными функциями прогнозирования являются: проведение количественного и качественного анализа тенденций развития хозяйства, отдельных отраслей, регионов; новых проблем и явлений; вероятностное, предвидение будущего развития хозяйства с учетом сложившихся тенденций и обоснованных целевых установок; оценка эффективности и последствий активного воздействия на предвидимые процессы и тенденции; обоснование основных направлений кадровой политики общества.

По временно́му принципу всю систему прогнозов рекомендуется подразделять на краткосрочные прогнозы (до 2–3 лет), среднесрочные (до 5–7 лет) и долгосрочные (до 15–20 лет). При этом различают разные уровни прогнозов: макроэкономический (хозяйство в целом) и структурный (межотраслевой и межрегиональный прогнозы, прогнозы развития отраслей и регионов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: