Ян Мархоцкий - Основы экологии и энергосбережения

- Название:Основы экологии и энергосбережения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2406-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Мархоцкий - Основы экологии и энергосбережения краткое содержание

Рассматриваются основные проблемы энергосбережения и топливно-энергетических ресурсов, а также возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Для студентов учреждений высшего образования по профилям образования «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки».

Основы экологии и энергосбережения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Биоценоз (от греч. – bios – жизнь и koinos – общий, делать что-либо общим) – термин был впервые введен в научную литературу Мёбиусом в 1877 г. Биоценоз – это организованная группа популяций, растений, животных и микроорганизмов, живущих совместно в одних и тех же условиях среды – на определенном участке суши или в определенном водоеме. (Е. М. Мешечко, 2002). В настоящее время термин «биоценоз» обычно применяется как синоним термина «сообщество». Мёбиус не только установил сообщества и предложил для них название «биоценоз», но и сумел раскрыть многие закономерности их формирования и развития. Примерами биоценозов являются сосновый, лиственный или смешанный лес, болото, луг и т. д.

Каждый биоценоз развивается в пределах однородного пространства, которое характеризуется определенным сочетанием абиотических факторов:

• количеством приходящей солнечной радиации;

• температурой и влажностью окружающей среды;

• химическим составом воздуха.

Масштабы биоценозов могут быть различными. Например, в водной среде биоценозы обычно выделяют в соответствии с экологическим подразделением частей водоемов:

• биоценоз прибрежных песчанистых или глинистых грунтов;

• биоценоз приливной зоны моря;

• биоценоз крупных водных растений прибрежной зоны озера и т. д.

Биоценоз как открытая система получает на ее «входе» солнечную энергию, газы, воду, минеральные элементы почвы, а на «выходе» – тепло, кислород, углерод, биогенные вещества, уносимые водой. Главным продуктом биоценоза является живая продукция – растительная и животная.

4.2. Структура биоценоза

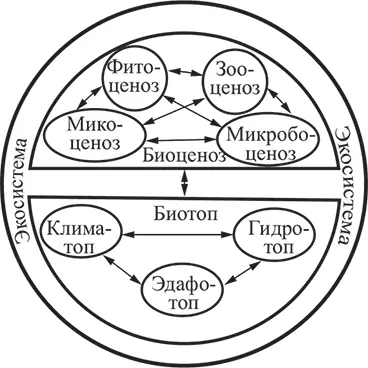

Составными частями биоценоза являются (рис. 4.1):

• фитоценоз – устойчивое сообщество растений;

• зооценоз – совокупность взаимосвязанных видов животных;

• микоценоз – сообщество грибов;

• микробоценоз – сообщество микроорганизмов.

Рис. 4.1. Составные части биоценоза

Биотоп (от греч. bios – жизнь, topos – место) – участок земной поверхности (суши или водоема) с однородными условиями обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.

Экотоп – совокупность комплекса климатических и почвенно-грунтовых условий. Различие между этими понятиями заключается в том, что биотоп – это условия среды, видоизмененные живыми организмами, а экотоп – первичный комплекс факторов физико-географической среды без участия живых существ.

В пространственном отношении биотоп соответствует биоценозу. Обычно границу биоценоза устанавливают по фитоценозу, который имеет легкораспознаваемые черты.

Биоценозы слагаются преимущественно из животных видов (например, биоценоз кораллового рифа) и растительных (например, биоценоз соснового леса). Видовое разнообразие биоценоза связано с географическим положением, т. е. с уменьшением его от тропиков в сторону высоких широт, что объясняется ухудшением условий жизни наземных и водных организмов. Например, в тропических лесах на 1 га леса можно насчитать до 200 видов древесных пород, а в Ресублике Беларусь – до 10 видов. Простым показателем видового разнообразия биоценоза является общее число видов, т. е. «видовое богатство». Если какой-либо вид растения или животного преобладает в составе (имеет большие массу, продуктивность или численность), то такой вид называется доминантом , или доминирующим видом . В любом биоценозе имеются доминантные виды, которые создают массу неудобств для жизни других обитателей.

Виды распределяются в пространстве в соответствии со своими потребностями и необходимыми для них условиями места обитания. Такое распределение видов, составляющих биоценоз, называется пространственной структурой биоценоза . Различают вертикальную и горизонтальную структуру биоценоза.

Вертикальная структура биоценоза представлена отдельными его элементами – особыми слоями, которые называются ярусами. Это совместно произрастающие группы видов растений, различающихся по высоте и положению в биоценозе – подземные органы (клубни, корневища, луковицы), жизненными формами (деревья, кустарники, травы). Каждый из ярусов леса зависит от естественной освещенности. В лесном биоценозе обычно выделяют пять ярусов. Характерно, что ярусность присуща и подземным частям растений.

Разные виды животных в биоценозах занимают определенные уровни подобно распределению растительности по ярусам. Например, на поверхности почвы находятся клещи и другие мелкие животные, в почве живут почвенные черви, микроорганизмы, землеройные животные. Птицы гнездятся в разных ярусах в зависимости от того, где они находят себе пропитание.

Горизонтальная структура биоценоза представлена особями живых организмов, которые распределены в пространстве неравномерно. Они составляют обычно определенные группировки организмов, которые и определяют горизонтальную структуру биоценоза, т. е. различного рода узорчатость, пятнистость каждого вида (В. В. Маврищев; Г. С. Сачек, 2010). Это, например, колонии кораллов на морском дне, косяки морских рыб, стаи перелетных птиц, многочисленные стада слонов в саванне. Такое явление характерно и для растений (например, заросли тростника, пятна ягод в лесном биоценозе).

К горизонтальному биоценозу относятся такие структурные единицы, как микроценоз и микрогруппировка.

Микроценоз (от греч micros – малый и koinos – общий) – наименьшая по размерам структурная единица горизонтального расчленения сообщества, которая включает все ярусы.

Микрогруппировка – сгущение особей одного или нескольких видов в пределах яруса, внутриярусные мозаичные пятна.

4.3. Понятие об экологической нише

Понятие об экологической нише было введено для обозначения роли, которую тот или иной вид играет в сообществе. Под экологической нишей следует понимать совокупность факторов среды, в которой обитает тот или иной вид организмов, их место в природе, в пределах которого данный вид может существовать неограниченно долго.

Экологическая ниша включает в себя химические, физические, биотические факторы. Эти факторы необходимы организму для жизни и определяются его морфологической приспособленностью, физиологическими реакциями и поведением. В разных частях света и на разных территориях встречаются виды, неодинаковые в систематическом отношении, но сходные по экологии – их называют экологически эквивалентными .

Термин «экологическая ниша» впервые был предложен в 1914 г. американским зоологом-натуралистом Д. Ж. Гриннеллом. Под «нишей» он понимал условия, в которых живет вид. Позднее, в 1927 г., английский зоолог Ч. Элтон термин «ниша» определил как самую мелкую единицу распространения вида, а также его место в биотической среде и положение в цепях питания. Более полное представление об экологической нише дает так называемая многомерная модель, которую разработал в 1957 г. американский ученый Г. Хатчинсон. Он предложил понимать под нишей весь диапазон факторов среды, в котором данный вид в течение длительного времени живет и размножается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: