Ян Мархоцкий - Основы экологии и энергосбережения

- Название:Основы экологии и энергосбережения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2406-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Мархоцкий - Основы экологии и энергосбережения краткое содержание

Рассматриваются основные проблемы энергосбережения и топливно-энергетических ресурсов, а также возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Для студентов учреждений высшего образования по профилям образования «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки».

Основы экологии и энергосбережения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Косвенное воздействие человека на окружающую среду осуществляется путем ее преобразования. Человек, переделывая природу и приспосабливая ее к своим потребностям, влияет на среду обитания животных и растений. Это осуществляется путем изменения ландшафтов, климата, физического и химического состояния атмосферы и водоемов, строения поверхности земли, почв, растительности и животного мира.

Человек сознательно или бессознательно истребляет или вытесняет одни виды животных и растений и распространяет другие, создавая для них благоприятные условия. Осушение болот, постройка крупных плотин, распашка целины могут вызвать непредвиденные нежелательные последствия.

Осушение болот привело:

• к понижению уровня залегания грунтовых вод на прилегающих территориях, т. е. к самоосушению небольших болот, снижению растительных сообществ в сторону ксерофитизации, значительному уменьшению численности животных и прежде всего птиц;

• проблемам водоснабжения населенных мест;

• усыханию еловых лесов, сокращению численности таких птиц, как глухари, журавли, кулики, дикие утки, а также лягушек, змей и др.;

• горению торфяников и просадке грунта.

Косвенное воздействие человека на животных и растения проявляется в изменении условий их существования. Например, вырубка осиновых лесов порождает неблагоприятные условия для птиц, гнездящихся в дуплах (дятлов и др.).

2.3.5. Взаимодействие факторов

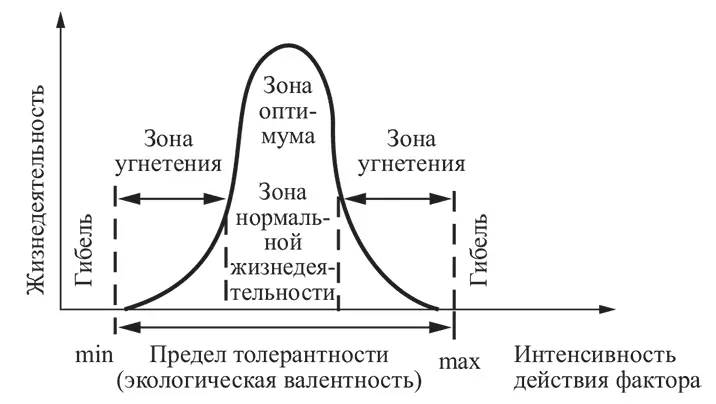

Невзирая на большое разнообразие экологических факторов, в характере их воздействия на животных и растения и в ответных реакциях можно выявить ряд общих закономерностей. Любой экологический фактор имеет лишь определенные пределы положительного влияния на организмы. Характерно, что как недостаточное, так и избыточное его воздействие отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей. Благоприятная сила воздействия называется зоной оптимума экологического фактора или просто оптимумом для организмов данного вида (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Действие экологического фактора в зависимости от его интенсивности

Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организм (зона угнетения пессимума, или стресса). Максимально (max) и минимально (min) переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью , или пределом толерантности живых существ к конкретному фактору среды. Представители разных видов существенно отличаются друг от друга как по положению оптимума, так и по экологической валентности.

При абиотических факторах среды к названию фактора среды добавляют приставку «эври». Например, эврибионты:

• эвритермные виды – выдерживающие значительные колебания температуры;

• эврибатные – выдерживающие широкий диапазон давления;

• эвригалинные – выдерживающие разную степень засоления среды.

Неспособность переносить значительные колебания фактора, или узкая экологическая валентность, характеризуется приставкой «стено», например:

• стенотермные виды – выносящие незначительные колебания температуры;

• стенобатные – выдерживающие только узкий диапазон давления;

• стеногалинные – выдерживающие узкую степень засоления среды.

2.3.6. Лимитирующие факторы. Закон минимума Либиха и закон толерантности Шелфорда

Под лимитирующими факторами понимается любой из действующих в природе экологических факторов: свет, вода, тепло, ветер, содержание химических элементов в почве и др. Лимитирующий (от лат. limitis – межа, граница), ограничивающий фактор – любой фактор, который ограничивает процесс развития или существования организма, вида или сообщества. В различных участках биосферы развитие жизни лимитируется разными веществами.

Немецкий ученый-агрохимик Ю. Либих в 1840 г. в своем труде «Химия в приложении к земледелию и физиологии» описал процессы питания растений и влияние разнообразных факторов и элементов питания на их рост. Он установил, что урожай культур ограничивается не теми элементами питания, которые требуются в больших количествах (например, водой, углекислым газом), а теми, которые необходимы в минимальных количествах, но которых в почве очень мало (например, бором или цинком). Ю. Либих писал: « Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени ».

В 1855 г. Ю. Либих обобщил результаты своих исследований и сделал вывод: « Отсутствие или недостаток одного из необходимых элементов при наличии в почве всех прочих делает последнюю бесплодной для всех растений, для жизни которых этот элемент необходим (закон минимума Либиха). В настоящее время данный закон минимума звучит так: « Выносливость организмов определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей ». Отсюда следует вывод, что дальнейшее снижение действия необходимого фактора ведет к гибели организма.

Практически закон минимума Либиха можно пояснить на примере. Допустим, что в почве содержатся все элементы минерального питания для данного вида растений, кроме одного из них – цинка или бора. Рост растений на такой почве будет сильно угнетен или невозможен. Если добавить в почву нужное количество бора или цинка, то это приведет к увеличению урожая.

Американский зоолог В. Э. Шелфорд пришел к выводу, что лимитирующим может быть не только недостаток, но и избыток таких факторов, как тепло, свет, вода. В 1913 г. он сформулировал это положение как закон, который в экологии носит название закона толерантности Шелфорда : « Любой организм имеет верхние (max) и нижние (min) границы устойчивости (толерантности) к любому экологическому фактору ». Диапазон между максимумом и минимумом указывает на выносливость организма, в пределах которого он только и может существовать.

Закон Либиха и закон Шелфорда являются основополагающими законами экологии.

2.4. Значение солнечной радиации для биосферы

Источником энергии, тепла и света на земном шаре является Солнце. Солнечная энергия нагревает воду и почву, от которых нагревается воздух. Это тепло является движущей силой:

• большого круговорота воды на поверхности земного шара;

• циркуляции и перемещения вод Мирового океана;

• фазы круговорота воды в пределах экосистемы;

• общей циркуляции атмосферы, совокупности основных воздушных течений, приводящих к вертикальному и горизонтальному обмену масс воздуха;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: