Коллектив авторов - Технологии социальной работы

- Название:Технологии социальной работы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Квант Медиа

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7139-0852-2, 978-5-7139-1261-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Технологии социальной работы краткое содержание

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по направлению подготовки «Социальная работа».

Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей.

Технологии социальной работы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Своеобразие исторического пути развития России состояло еще и в том, что поток нововведений реанимировал в основном устаревшие и реакционные формы социальной жизни. Это приводило к замедлению общественных процессов, превращая Россию в страну постоянно догоняющего развития.

Авторитарно-деспотические начала государственной власти, приводили, в конечном счете, к долговременному укреплению деспотизма. В свою очередь, вследствие замедленного из-за деспотического режима развития необходимы были новые реформы. Такие повторяющиеся циклы стали типологической особенностью исторического пути развития России.

Социальные технологии Нового времени и современности стали не столько средствами сохранения традиций, сколько важнейшими инструментами постоянного обновления общественной системы. Им свойственна выработка нового знания и воплощение его в эффективные формы социальной жизнедеятельности. Если раньше технологические формы сменялись от цивилизации к цивилизации, от формации к формации, от эпохи к эпохе, то в XX в., когда обновление общественной жизни стало охватывать целые континенты, социальные технологии рождались и внедрялись постоянно; кроме того, сократились сроки их функционирования, благодаря чему научное знание постоянно проникает в общественный организм. Сфера же традиционных (рутинных) социальных технологий на современном этапе начинает постоянно и динамично сужаться.

В ходе исторического общественного развития традиционалистские социальные технологии отнюдь не исчезают бесследно. Они постоянно модернизируются и совершенствуются, приобретая иное содержание, но, что весьма важно, уже перестают доминировать и занимать главное место в социально-технологическом укладе общества. Современные же социальные технологии, или модернистские, ориентированные на инновационный вектор общественного развития, занимают доминирующие позиции в социально-технологическом укладе современного общества.

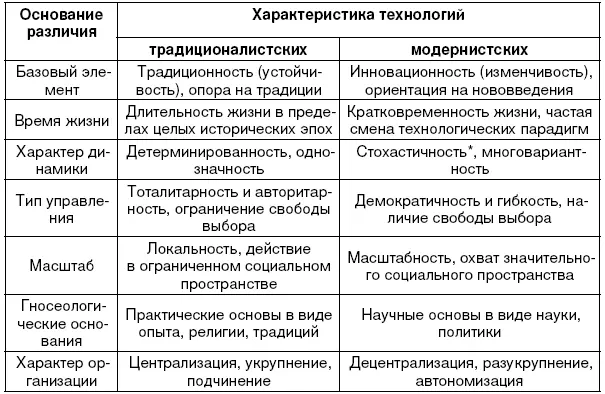

Эти типы социальных технологий существенно отличаются друг от друга прежде всего по качественным параметрам (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика традиционалистских и модернистских социальных технологий

* Стохастичность – случайный, вероятный.

Однако, осмысливая генезис и исторический путь развития практических основ социально-технологической деятельности, следует обратить внимание:

• во-первых, на то, что технологический подход к обществу сформировался в XX в. под воздействием индустриализации производства и научно-технической революции;

• во-вторых, предпосылки технологического подхода в практической жизни общества появились уже в древних обществах, однако они носили фрагментарный и ненаучный характер;

• в-третьих, технологизация представляет собой не просто важную черту современного общества, а форму развития и функционирования в нем социальной жизни людей;

• в-четвертых, общество не может быть полностью тех-нологизированным; в нем всегда будет оставаться широкая сфера вероятностного, спонтанного и нетехнологического развития определенных областей социальной жизнедеятельности.

Современная социально-технологическая доктрина, сформировавшаяся в середине XX в., дала мощный толчок развитию направлений практического осмысления и внедрения социальных технологий.

Первое направление практической технологизации было связано с революционными потрясениями и попытками реализовать утопически-патерналистские модели развития общества, построенные на принципах уравнительной справедливости, государственной собственности. Стремление реализовать технологии строительства социализма и коммунизма обеспечило довольно быстрый прогресс ряда стран, с точки зрения аграрно-индустриального развития. Однако эти завоевания дались этим странам большой ценой и в конечном итоге так и не привели их к вечному благополучию. Дело в том, что во второй половине XX в. в мире началась широкомасштабная научно-техническая революция, развитие которой потребовало полной реализации индивидуальной творческой свободы человека, а также достижения цивилизованного уровня общественного потребления. Формально провозгласив целью социалистического общества благосостояние всех людей, что, по сути, означало принадлежность практически всего населения к среднему классу, уравнительный социализм не смог обеспечить людям широкого доступа к товарам первой жизненной необходимости.

Второе направление практической технологизации было реализовано в наиболее развитых странах Западной Европы и Америки. Оно связано с развитием рыночных отношений и демократии, которые обеспечивали снятие социальных конфликтов, развитие среднего класса, снижение уровня и сужение масштабов бедности, а также повышение социальной ответственности бизнеса перед обществом. В какой-то мере это направление было своеобразной реакцией на социалистический тоталитаризм.

В 20-30-х годах XX в. страны Запада столкнулись с мощнейшим социально-экономическим кризисом. Стремление найти выход из него побуждало их к кардинальной модернизации социально-экономических процессов, а также к учету человеческого фактора в системе производственных отношений.

Довольно интересные социально-технологические процессы проходили и в Западной Европе, особенно в послевоенные годы. Они были связаны с восстановлением экономики и общественной жизни.

В 60-х годах XX в. значительно расширилось использование социальных технологий и возросло их многообразие, что способствовало интенсивной технологизации и гуманизации прежде всего социальной сферы, государственного управления и особенно местного самоуправления, которое все больше превращалось в своеобразную технологическую систему оказания разных услуг населению.

В современных условиях возникает вполне правомерный вопрос: существуют ли пределы технологизации общества и каковы ее практические возможности? Этот довольно простой, на первый взгляд, вопрос на самом деле довольно сложен. Он сопряжен со множеством различных обстоятельств, одни из которых способствуют технологизации, а другие, наоборот, создают препятствия на этом пути. Однако вполне однозначно можно сказать, что полная технологизация социальной жизнедеятельности человека, общества, социального пространства в целом практически невозможна, ибо она считается завершающим процессом в становлении социальной деятельности, который включает ее оптимизацию, алгоритмизацию и повышение эффективности. В связи с этим полная технологизация, по сути, означает конец всякой социальной деятельности, а значит, и прекращение развития общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: