Елена Ковычева - Народная игрушка

- Название:Народная игрушка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Владос

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01800-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Ковычева - Народная игрушка краткое содержание

Народная игрушка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако архаичные черты, уже не осознаваемые носителями по значению, постепенно все более наполнялись впечатлениями от реальности. Стремление заинтересовать игрушкой горожан и выгоднее ее продать способствовало тому, что она приобрела броский, нарядный облик и занимательный характер. Глиняная игрушка селений, расположенных рядом с большими губернскими городами (например, слободы Дымково под Вяткой), изготавливалась с учетом вкусов мещанства, купечества, других сословий горожан. Игрушечники старались следовать моде, испытывали влияние фарфоровой и гипсовой пластики, заимствовали образы в городской культуре. С наивным любопытством и юмором представляли они городские типажи: барынь в богатых шляпах, с зонтами и сумочками, военных в высоких головных уборах, сценки из праздничного быта. Яркость промышленных красок заменила благородную гамму натуральных оттенков природных красителей. Некоторые игрушечные промыслы стали экономически успешными, что способствовало их развитию. Так, игрушки Дымковской слободы во второй половине XIX в. были востребованы не только в Вятке. Скупщики развозили их в города губернии, а во время сплава и в другие торговые центры Поволжья. Но особенно много игрушек изготовлялось к моменту проведения местного праздника Свистуньи, в содержании которого усматриваются разные временные напластования.

Более древнюю традицию имели расписные глиняные шары, свистульки в образе коней, оленей, птиц. И хотя время проведения праздника еще позволяло «почувствовать» его происхождение от весенних праздников плодородия, магическую и обрядовую функцию эти игрушки уже исчерпали. Свист и катание шаров превратились в игру и развлечение. Купленные на ярмарке расписные, украшенные золотом фигурки барынь, кормилиц, всадников, сюжетные сценки стали уже не игрушками, а произведениями декоративной пластики. Их в качестве украшения ставили на подоконники, на комоды, в посудные шкафы-горки. Эстетическая функция, тесно связанная с товарным характером изделия, постепенно вытеснила не только магическую, но и игровую функцию игрушки.

В городах и ремесленных предместьях игрушечное дело тоже формировалось рядом с более значимыми ремеслами – производством мебели и посуды. А поскольку приемы обработки материалов были общими, складывался единый стиль изделий. Так, узнаваемы по формам и декору деревянные игрушки крупных ремесленных центров Поволжья: Городца и Федосеева. Они мастерились из отходов главного производства: дощечек и щепочек, собирались на гвоздях и шпеньках. Неказистость материала маскировалась окраской и растительной росписью, такой же, как на посуде и мебели. Игрушки были дешевы, чтобы заработать, нужно было трудиться всей семьей. Сложилось разделение труда: росписью белых деревянных игрушек, изготовленных мужчинами, занимались женщины и дети.

Волжанам был близок образ коня. Но это уже не рубленный топором из одного куска дерева, обобщенный по формам крестьянский конь, а лихая ямщицкая пара или тройка с повозкой и седоком. Если первая игрушка представляла замкнутый, тяготеющий к неизменности и символическому толкованию мир деревни, то вторая расширяла его, вносила элементы конкретности, местного колорита. Вскоре рядом с русскими тройками у мастеров Федосеева появились пароходы, паровозы, автомобили – яркие приметы времени, несущие информацию ребенку, расширяющие круг его познаний. Ассортимент федосеевских игрушек пополнила игрушечная мебель и домики, необходимые маленькому горожанину, чтобы его сюжетные игры отразили быстро меняющийся городской быт. Востребованными стали занятные игрушки с движением, например веселые карусели, памятный знак богатых поволжских ярмарок.

Особенно много игрушечных промыслов появилось в XIX в. в Подмосковье. Соседство со столицей способствовало успешному сбыту продукции. Мастерство игрушечников опиралось на приемы обработки дерева или фаянса. Город Сергиев Посад и село Богородское славились резчиками по дереву и иконописцами. Многочисленные паломники охотно покупали в центре русского православия не только церковную утварь, но и резную деревянную игрушку. Ведь, по преданию, игрушки для детей резал сам Сергий Радонежский. В Подольске и Звенигороде наряду с деревянной посудой вытачивали для забавы детей разъемные яйца, шары, бочата, наборы малюсеньких бирюлек. На Гжельском керамическом производстве, кроме расписной посуды, делали кукол-голышей, фигурки зверей, игрушечный кухонный инвентарь.

Формирование капиталистических отношений, развитие международных и внутренних связей активно воздействовало на облик и характер ремесленной игрушки, так как она должна была выдержать конкуренцию с промышленным и заграничным товаром. Это особенно было заметно в самом крупном центре игрушки – Сергиевом Посаде, который называли столицей потешного царства или русским Нюрнбергом. Там осваивались новые современные дешевые материалы, например папье-маше, перенимались и активно перерабатывались зарубежные образцы. Торговцы скупали игрушки по очень низким ценам. Игрушечники были вынуждены трудиться от темна до темна. Они увеличивали производительность труда, специализируясь на одном виде изделий, кооперировались при изготовлении сложного товара. Разделение труда произошло не только внутри промысла, но и между ремесленными центрами. Фарфоровые головки для кукол, одеваемых в платье в Сергиевом Посаде, делали в Гжели. Стеклянные глазки для животных из папье-маше изготовляли мастера-камушники из Дмитровского уезда. Организаторы производства шли даже на переселение семей лучших мастеров. Первых одевальщиц вывезли в Сергиев Посад из Москвы, токарей, точивших матрешку, из-под Подольска и Звенигорода.

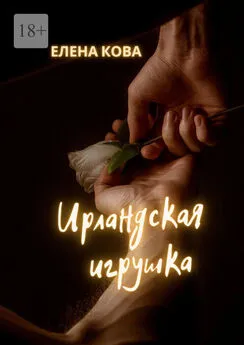

Городские дети были оторваны от природы и традиционной обрядовой культуры. Они имели гораздо больше времени для игр, чем их сельские сверстники. Педагогическая функция ремесленных игрушек изменилась в пользу образования и развлечения. Поэтому они приобрели зрелищность, занимательность, информативность. Задачи развлечения сделали ремесленные игрушки более активными, театрализованными. Образовательные задачи потребовали от игрушки повествовательности, изобразительной конкретности, детализации, уточняющей характер и род занятий персонажа. И сегодня любопытно разглядывать резные деревянные фигурки гусар и барынь-модниц из Сергиева Посада, где цвет подчеркивает значение броских деталей. А по костюму кукол-талий, названных так за изящную, будто затянутую в корсет фигуру, можно узнать время их первоначального изготовления – 30–40-е годы XIX в. (рис. 4).

Рис. 4. Куклы-талии. Сергиев Посад. 2-я половина XIX в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: