Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012

- Название:Науковедческие исследования 2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:научных изданий Агентство

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-248-00514-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012 краткое содержание

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов старших курсов и специалистов в области формирования государственной научно-технологической политики.

Науковедческие исследования 2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно с уверенностью считать, что решающим фактором в негативной динамике развития российской науки в постсоветский период является значительное ухудшение общей социально-экономической ситуации. Образуется некий заколдованный круг, деградация науки в значительной степени детерминируется деградацией в социально-экономической сфере, а улучшение последней и превращение России в процветающее общество зависит от уровня и темпов развития инновационной экономики, которые сами определяются в первую очередь состоянием и динамикой развития науки.

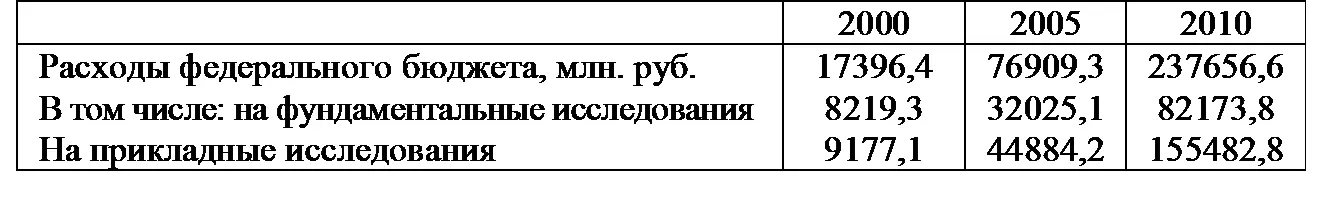

В ведущих западных странах бюджетные вливания дополняются финансовой поддержкой, которую оказывают науке ведущие корпоративные и частные предприятия, активно использующие достижения науки для продвижения своей продукции на мировые рынки. Что касается России, то за последние 10 лет она постоянно наращивала финансовую поддержку как фундаментальных, так и прикладных исследований (табл. 5).

Таблица 5

Финансирование науки из средств федерального бюджета [15, c. 555]

Как видно из приведенных данных, финансирование науки на протяжении 10 лет неуклонно росло. И все же по объемам финансовых вливаний в сферу исследований и разработок Россия отстает от США, Японии, Китая, Германии, Кореи, Франции, Великобритании. Если сопоставить устойчивый рост финансирования российской науки с относительно низкими показателями ее продуктивности, то естественно спросить, чем объясняется этот странный факт.

В большинстве развитых стран, опережающих Россию в области финансирования науки, значительная часть финансовых ресурсов притекает в науку из бизнеса. В США доля бизнеса в финансировании науки – 64 %. В Японии же на долю государства приходится всего 15 % [14]. В настоящее время российская наука финансируется почти исключительно за счет государства (примерно 1,24 % ВВП). К 2020 г. по Стратегии планируется довести объем финансирования науки почти до 3 % ВВП. Доля государства будет составлять 0,7 %. Основную же часть расходов на НИР должен взять на себя российский бизнес. Но так как спрос со стороны бизнеса на новейшие научные результаты, полученные российскими учеными, крайне невелик, то рост спроса на научную продукцию со стороны российского бизнеса на сегодняшний день выглядит скорее как некая финансовая мечта, чем как экономически обоснованное предположение. Оценивая состояние и перспективы российской науки, нужно учитывать исторические особенности ее развития.

Россия является суперэтатистским обществом. Все крупные общественные изменения в нашей стране, как правило, происходят по инициативе государства. Это относится и к науке. Если европейская нововременная наука до середины XX в. развивалась на базе личных инициатив ученых, благодаря поддержке меценатов, частного и корпоративного предпринимательства или за счет собственных средств университетов, то в Россию наука была импортирована по инициативе Петра I, учредившего в 1724 г. Петербургскую академию наук, и впоследствии развивалась в основном при поддержке государства.

В советское время наука полностью финансировалась за счет госбюджета. И даже в роковые для науки 90‐е годы XX в. основным источником финансирования науки был государственный бюджет.

Поэтому можно без серьезных натяжек и оговорок предположить, что в обозримом будущем успешное развитие российской науки и возрастание ее влияния на развитие инновационной экономики будет зависеть от государственной поддержки. Российский бизнес еще нужно «приучить» поддерживать науку. И это в значительной степени определяется самим научным сообществом.

Дело в том, что в нашем общественном сознании, в том числе и в сознании государственных элит, существует (кстати, это зафиксировано и в Стратегии) убеждение, что спрос на научные результаты со стороны бизнеса в значительной степени определяет эффективность НИР. В действительности дело обстоит наоборот. Не спрос определяет предложение, а предложение товаропригодной продукции порождает адекватный ей спрос. Спрос на телевидение появился лишь после того, как были изобретены первые телевизоры. Спрос на пенициллин появился лишь после того, как он был открыт А. Флемингом и была предложена технология его дешевого производства. Поэтому анализ перспектив развития российской науки в ближайшие десятилетия должен определяться не только общими декларативными положениями, содержащимися в Стратегии, но и определенными инициативами государства, подкрепленными финансовыми гарантиями.

К числу таких инициатив, в первую очередь, относятся государственные приоритеты развития науки и критических технологий. Они были утверждены указом Президента РФ в июле 2011 г. Приоритетными на ближайшие десятилетия являются восемь направлений в области естественных наук и технологий. При этом 27 специально выделенных технологий преимущественно двойного назначения объявлены критическими, т.е. имеющими решающее, судьбоносное значение для развития российской экономики. Ни эти направления науки, ни критические технологии не обсуждались с научным сообществом, как отмечает нобелевский лауреат, академик Ж. Алферов [4]. Не вполне ясно, в какой мере они будут содействовать повышению благосостояния населения, являющемуся основной целью Стратегии.

Следует также специально отметить существенные изъяны в перечне основных направлений научных исследований и критических технологий. Так, например, в них отсутствует даже упоминание о социальных дисциплинах и направлениях социально-гуманитарных исследований. А между тем государственные решения по минимизации последствий экономических и финансовых кризисов, потрясавших в последнее время как высокоразвитые, так и развивающиеся общества, могли бы быть достаточно эффективными лишь при использовании знаний, вырабатываемых общественными науками. Недооценка последних может также привести к серьезным просчетам в экономической и социальной политике государства.

Теперь следует попытаться ответить на вопрос: чем объясняется снижение продуктивности российской науки при устойчивом росте ее финансирования? На этот вопрос существует несколько ответов. В настоящее время отсутствует эффективное материальное стимулирование наиболее продуктивных ученых и кадров исследователей в целом. Продуктивность советской науки в значительной степени объяснялась тем, что ученые относились к наиболее престижным, высокооплачиваемым группам населения. Я имею в виду руководящие партийные кадры, офицерский состав армии, службу государственной безопасности и министерство внутренних дел, а также сотрудников научно-исследовательских институтов и профессорско-преподавательский состав вузов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: