Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012

- Название:Науковедческие исследования 2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:научных изданий Агентство

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-248-00514-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Ракитов - Науковедческие исследования 2012 краткое содержание

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов старших курсов и специалистов в области формирования государственной научно-технологической политики.

Науковедческие исследования 2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

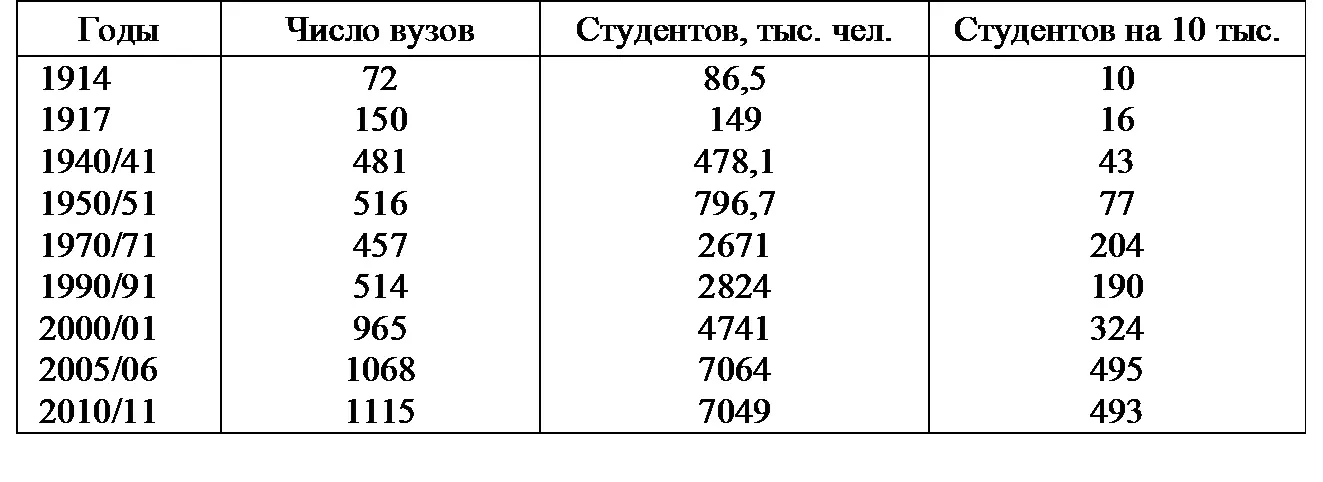

Таблица 6

Количество вузов, количество студентов и число студентов на 10 тыс. [15, c. 2]

Прежде всего показателем успешности вузов являются международные рейтинги. Разумеется, они проводятся по разным критериям, но ни в одном из них ни один российский вуз не попал в сотню лучших. Разумеется, это не соответствует тем амбициозным задачам, которые ставятся в «Стратегии 2020».

Существует несколько причин, по которым качество российских вузов неуклонно снижается. Первая из них заключается в том, что постоянно растет нагрузка на преподавателей и профессоров вузов. Естественно, что при нагрузке в несколько сотен учебных часов ни один преподаватель, и тем более высококлассный профессор, не в состоянии уделять сколько-нибудь значительное время экспериментальным и теоретическим исследованиям, знакомиться с постоянно возрастающим потоком научной литературы и учить творческой исследовательской работе студентов, без чего ни один студент хорошим специалистом в своей области не будет. Профессор Фазли Атауллаханов, работающий в двух университетах, МГУ им. Ломоносова и Пенсильванском университете США, и руководящий двумя лабораториями, одной в России, другой в Америке, сообщает, что американский профессор, руководящий лабораторией, имеет учебную нагрузку всего лишь 10 часов в год [12]. При этих условиях он может проводить серьезные исследования, руководя в то же время исследованиями студентов. При таких условиях качество научной и учебно-преподавательской работы может быть очень высоким. И именно это обеспечивает ведущим зарубежным университетам сильные позиции в международных вузовских рейтингах.

Не менее важным фактором, влияющим на качество образования в вузах России, является низкая заработная плата про-фессорско-преподавательского состава (ППС). По данным газеты «Поиск», представляющей интересы научного и вузовского сообщества, средняя заработная плата профессора в 2011 г. составляла 12 тыс. руб. в месяц. При этом, конечно, в немногочисленных наиболее продвинутых вузах она в несколько раз больше, но это не меняет картины в целом [3].

Наиболее квалифицированные сотрудники, преподаватели, профессора вынуждены искать дополнительную работу. И это вместе с большой педагогической нагрузкой на основном месте работы не оставляет времени на научные исследования. Перефразируя знаменитые слова Пушкина «служение муз не терпит суеты», можно сказать, что и служение науке требует полной самоотдачи исследователя. И если профессора и преподаватели вузов не занимаются исследованиями на самом переднем крае современной науки, то они не могут транслировать студентам знания, соответствующие современным высшим научным стандартам и достижениям.

Ко всем этим негативным факторам добавляется резкая социально-экономическая дифференциация внутри ППС и администрации большинства вузов. Я сошлюсь на довольно шумный скандал, разразившийся в Нижнем Новгороде, когда ректор Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского Е. Чупрунов во время выборов в Законодательное собрание Нижегородской области указал в декларации, что его годовой доход составляет 13,5 млн. руб. Это примерно в 100 раз больше зарплаты среднего университетского преподавателя [1]. И этот факт не является единичным. Психологическая атмосфера, возникающая среди ППС большинства вузов в результате подобного рода дифференциации, вряд ли способствует усилению творческих импульсов и повышению качества вузовского образования.

Попытка преодолеть качественное отставание российских вузов была предпринята на протяжении 2008–2010 гг. Около 30 наиболее продвинутым вузам России был присвоен статус федеральных и национальных исследовательских университетов, но сам факт изменения статуса вуза автоматически не ведет к повышению качества преподавания и исследовательской активности вузов в целом.

Исторически сложилось так, что в странах Европы, США, Австралии, Канады университеты с самого своего возникновения были главными исполнителями фундаментальных исследований. А за последние десятилетия они развернули и широкую инновационную деятельность, проводя прикладные исследования и создавая систему малых и средних предприятий для имплантации научных результатов в реальную экономику.

В высокоразвитых и быстроразвивающихся странах широко осуществляется взаимодействие университетской науки, бизнеса и государства, которое дает существенную финансовую подпитку исследованиям, стимулирующим инновационные процессы. Такое взаимодействие науки, бизнеса и государства профессор Г. Ицковиц назвал «тройной спиралью» [21]. К сожалению, в России «закрутить» такую спираль в масштабе всей системы высшего образования до сих пор, за редким исключением, не удалось.

Но в нашей стране в целях ускоренного продуцирования научных, фундаментальных и прикладных инженерно-технологических знаний в интересах развития прогрессивных технологий, особенно в сфере военно-промышленного комплекса, было произведено расчленение собственно научных организаций, ориентированных прежде всего на фундаментальную науку, и высших учебных заведений, нацеленных на подготовку кадров высшей квалификации. Это разделение функций на определенном этапе оказалось в высшей степени продуктивным. Благодаря ему с середины прошлого столетия и до 90‐х годов российская наука занимала второе место в мире и ликвидировала отставание по многим научным направлениям. Попытка радикально изменить сложившееся разделение труда, тем более в предельно сжатые сроки, может оказаться контрпродуктивной.

По прошествии нескольких лет после создания отечественных исследовательских университетов они не зарекомендовали себя никакими выдающимися открытиями или резким повышением публикационной активности. Так, РАН, в которой работают примерно 15 % всех занятых научной деятельностью, дает от 45 до 60 % всех научных публикаций, тогда как свыше 1100 вузов вместе взятых дают не больше 50 %. Поэтому проблема повышения качества образования напрямую связана с необходимостью решения нескольких вопросов. Во‐первых, необходимо оснастить научные лаборатории, кафедры, подразделения университетов, вузов новейшим, современным экспериментальным оборудованием и расходными материалами; во‐вторых, необходимо резко повысить заработную плату ППС, чтобы избавить вузовских ученых от необходимости искать дополнительный приработок и позволить им сосредоточить свои усилия на научных исследованиях и научной подготовке студентов. В‐третьих, необходимо резко снизить учебную нагрузку ведущих и наиболее продуктивных профессоров и преподавателей, чтобы предоставить им больше времени для проведения научных исследований с привлечением студентов, аспирантов и докторантов. В‐четвертых, необходимо широко привлекать студентов к научной работе на современном экспериментальном оборудовании и проводить их практику на передовых предприятиях, в наиболее продвинутых НИИ и ОКБ, ведущих фундаментальные и прикладные исследования. В‐пятых, необходимо резко повысить качество подготовки кандидатов и докторов наук. За последние годы количество докторов и кандидатов наук резко возросло, при этом уровень их диссертационных исследований существенно снизился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: