Елена Дивинская - Физическая культура и спорт России с древнейших времен до начала XX века

- Название:Физическая культура и спорт России с древнейших времен до начала XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:неизвестен

- ISBN:5937

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Дивинская - Физическая культура и спорт России с древнейших времен до начала XX века краткое содержание

Физическая культура и спорт России с древнейших времен до начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Князь считал, что воспитание детей во многом зависит от соблюдения определенного режима и деятельности, особо предупреждая такой нравственный порок, как лень.

Князь, подробно описывая свои приключения на охоте, которая в то время считалась важным делом, «… ибо нужно было истреблять зверей во множестве водившихся в лесах и приносивших человеку много вреда: «имал своими руками кони дикие…», два тура мотали его на рогах, бодал и ногами топтал лось, вепрь сорвал с его бедра меч, медведь его кусал, лютый зверь вскочил ему на бедра и свалил его вместе с конем – преследовал определенную цель – путем тренировок обеспечить развитие у подрастающего поколения феодалов волевых, нравственных и двигательных качеств: выносливости, силы, смелости, храбрости. Его примеры приводят к выводу о необходимости создания таких условий для детей, при которых у них будут проявляться отвага, смелость, мужество, патриотизм.

Этим трудом Владимир Мономах пытался официально закрепить систему физического воспитания феодалов.

Руководитель греческой школой Чудовского монастыря Епифаний Славинецкий (умер в 1676 г.) выступал за физкультурно – организованное воспитание детей, обучавшихся в монастырских школах. В его педагогическом сочинении «Гражданство обычаев детских» дается классификация народных игр на пригодные и непригодные. К пригодным он относил игры с мячом, прыжки, бег и т.п. К непригодным – игры в карты кости, развивающие лукавство и тщеславие, а также плавание, борьбу и кулачный бой, считая их опасными для жизни детей.

В разделе «О игрании» автор пишет, что в процессе игры должны вырабатываться положительные качества – смелость, аккуратность, жизнерадостность, правдивость и т.д. Игры детей Е. Славинецкий рассматривал не как забавы, а как средство физического и нравственного развития.

Историческое значение для развитие культуры России имели два великих новшества: введение христианства как государственной религии (988 г.) и появление письменности – славянского и русского алфавита.

Значение христианизации Древней Руси состоит в том, что благодаря этому Русское государство перешло в качественно новое состояние в сфере духовности, нравственности, эстетики, культуры. Произошел переход от родоплеменного общества с его языческими представлениями к цивилизации. Это отразилось на всех сферах общественной жизни, в том числе и на физической культуре. (1)

По мнению доктора педагогических наук, профессора Г.С. Де- метера важными источниками освещения вопросов развития физической культуры в нашей стране в данный период времени являются светские фрески Софийского собора (XI в.), различные церковные документы (1).

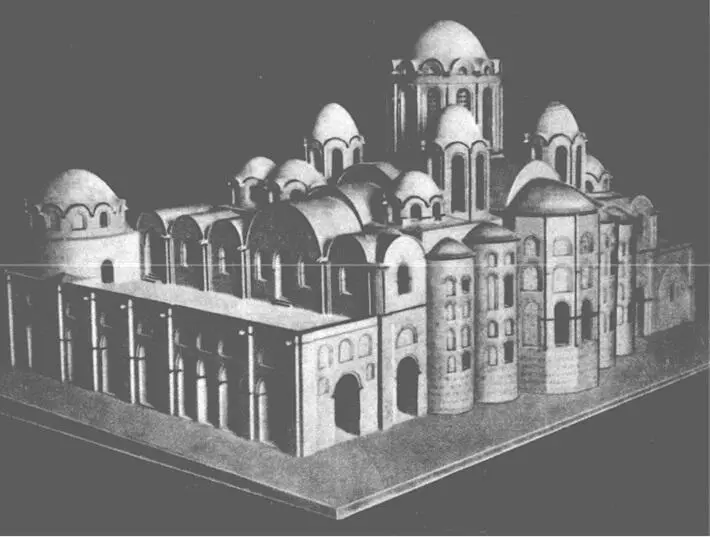

Софийский собор являлся главным христианским храмом, общегосударственным центром новой феодальной культуры, а также местом проведения торжественным собраний, приема послов и т.п. (рис.3)

Все это нашло отражение в архитектуре храма, его мозаиках и фресках. Наряду с шедеврами мирового мозаичного искусства в украшении храма большое место занимает фресковая живопись.

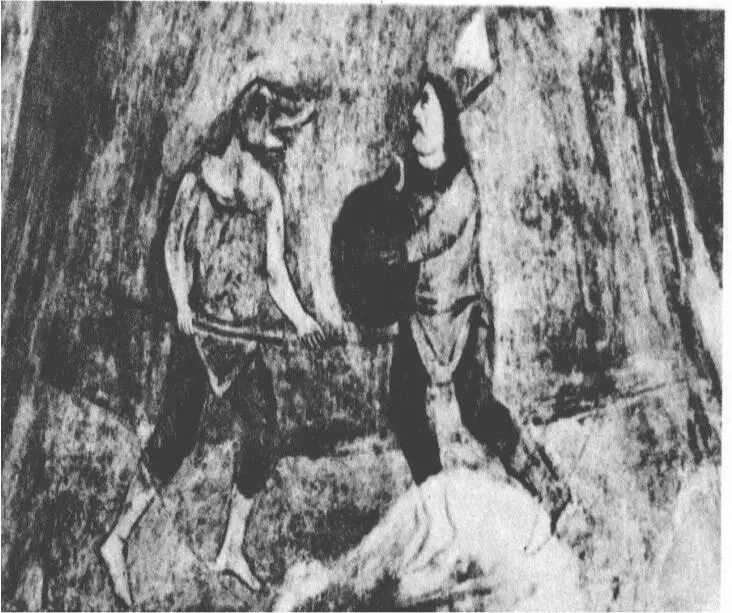

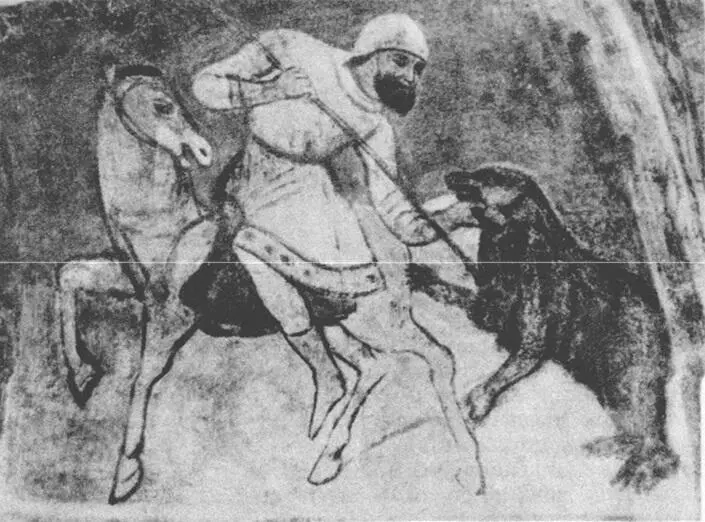

В тематику фресок входят и евангельские сцены, и… игры на константинопольском гипподроме. на них мы видим византийского императора, колесницы, музыкантов, скоморохов в колпаках, ряженых, травлю медведей, волков, кабанов (рис.4, 5).

Рис. 3 Софийский собор (макет) в Киеве (XI в.)

Рис.4 Поединок ряженых. Фреска северной башни Софийского собора

Pис. 5 Охота на медведя. Фреска северной башни Софийского собора в Киеве XI век.

Ее значительная часть посвящена отображению отдельных моментов, которые можно рассматривать как элементы физической культуры. На них изображены сцены охоты, борьбы, игр скоморохов.

Анализ фресок в известной мере углубляет, обогащает наши представления о масштабности средств физического воспитания на ранних исторических ступенях развития нашей страны, на многие десятилетия передвигают хронологические рамки широкого распространения народных игр в Древней Руси.

В условиях постоянного отражения военных нападений на русское государство, одним из стражей страны были монастыри, в которых занимались не только богослужением, но и физической подготовкой, военным делом.

Например, не раз приходилось с оружием в руках защищать подступы к Москве монахам Троице-Сергиевской лавры, а в 1380 году героем Куликовской битвы стал воспитанник этого монастыря Пересвет.

Обратимся к важнейшему литературному памятнику «Повесть временных лет» (XI в.), где нашла отражение церковная идеология в отношении народной физической культуры. Из него мы узнаем о широком распространении в докиевской и Киевской Руси народных игр и физических упражнений, их огромной популярности.

В летописи упоминается, что проводились «… игрища между селами: сходились на игрища, на плясание и тут умыкали себе жен по взаимному согласию, имели же по две или три жены».

Негодуя по поводу пережитков язычества в быту христиан, автор сурово обличает грешников: «Таких людей дьявол обольщает и другими способами, отвлекая нас от бога всевозможными соблазнами: трубами и скоморохами, гуслями и русальями. Ведь мы видим места для игрищ утоптанными, и здесь толпится множество людей, так что происходит давка, когда начинается внушенное дьяволом зрелище».

Важную роль в общественной жизни Русского государства сыграл Стоглавый собор (1551г.), который содержит важные сведения о быте народа, об отношении церкви с народными играми и обрядами.

Так, в главе 41 сообщается о том, что во время свадебных обрядов «… и смехотворцы, и гусельники бесовские песни поют … со всеми теми играми бесовскими рыщут…». На поминках после плача об умершем его родные и близкие, услышав пение скоморохов, вместе с ними «начнут скакати и плясати и в долони бити и песни сатанинские пети». В главе 92, целиком посвященной борьбе с «игрищами эллинского бесования», с возмущением говориться о том, что «простая чадь» (простолюдины, сельчане и горожане) в божественные праздники иногда целый день и ночь «творят эллинское бесование, различные игры и плясание», участвуют в забавах, потехах надевал маски-личины, потешные одежды и украшения, услаждаются «песньми сатанинскими».

Таким образом, церковные и светские документы доносят до нас неоценимые, уникальные сведения о народной физической культуре отдаленных эпох.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: